【The Evangelist of Contemporary Art】東京ビエンナーレは、果たして東京ビエンナーレだったのか?(3)

【The Evangelist of Contemporary Art】東京ビエンナーレは、果たして東京ビエンナーレだったのか?(2)からの続きです。

今東京ビエンナーレの目玉のひとつにAR作品がある。ARとは、「Augmented Reality」の略で、それを訳せば「拡張現実」であり、文字通り現実が拡張されるデジタルテクノロジーで、VRなどと並んでアートの表現手段としてしばしば用いられている。アートが見えないものを見えるものにするということなら、ARはまさにその機能を果たすうってつけのメディアと言えよう。

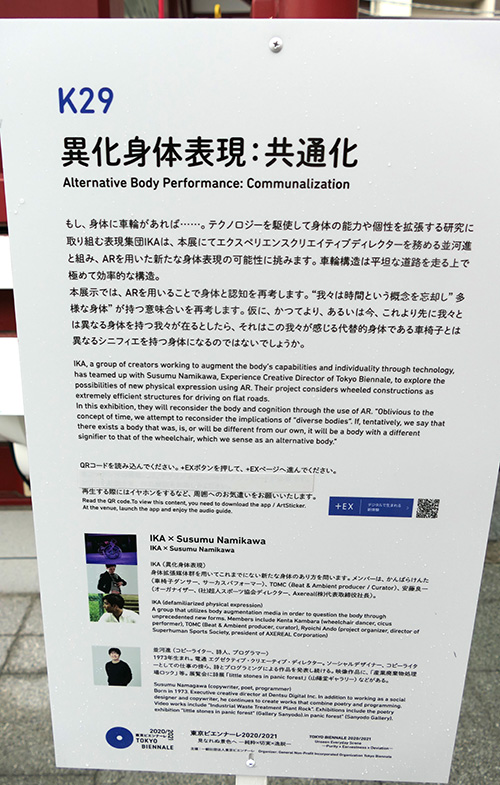

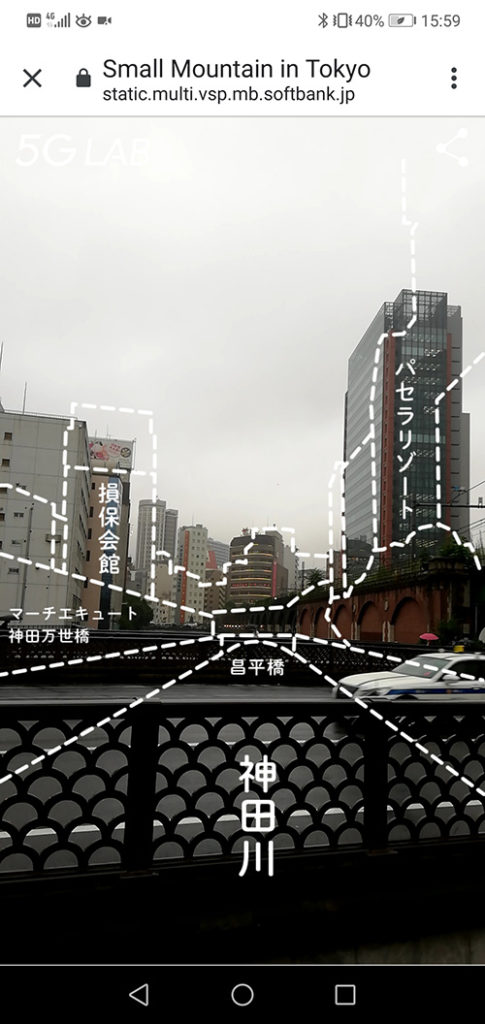

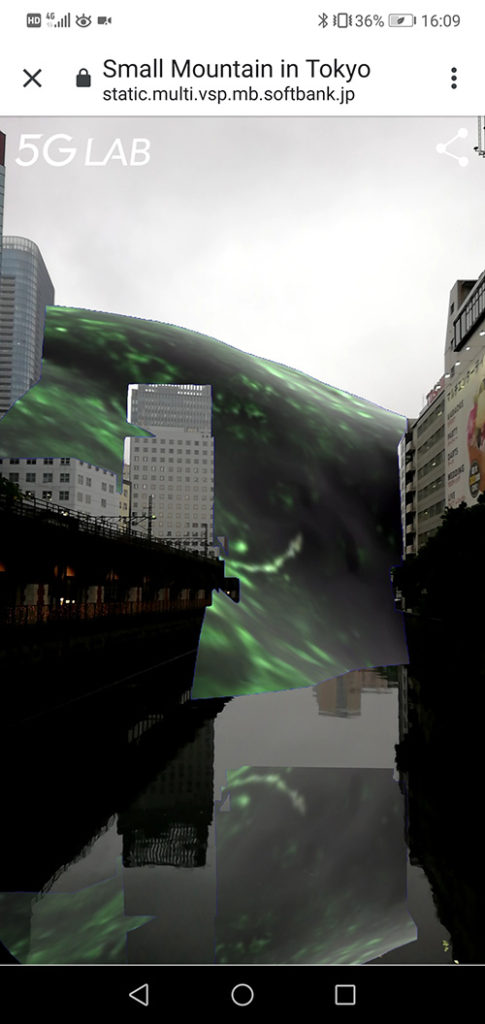

ARの特徴は、なんといっても現実の再現と非現実のイメージがメディア上で同居することにある。それは、今回のテーマの「見なれぬ景色」を演出するのに最適な舞台設定である。私は、この作品のすべてを試したわけではないが、体験した三つを取り上げれば、神田明神(1、2)の境内を背景にしたAR(IKA×Susumu Namikawa「異化身体表現:共通化」、3~6)では、舞台上で車椅子の男性がダンスする奇妙なシーンが展開され、東京駅前の大通りには結婚するカップルの実際の記念撮影に混じって、AR三兄弟「都市と経験のスケールⅠ/進撃の巨人」(7~10)のキャラクターが揶揄するようなコミカルなポーズをとっていた。また山縣良和の「Small Mountain in Tokyo」では、神田川に架かる万世橋から川沿いに両側のビル群の外縁に合わせて輪郭を重ねる(11)と、その輪郭が消えて大昔の東京にあったとされる緑豊かな山(12)が突然出現する。

ただし、この種のメディアアートはアトラクション化しやすいので要注意である。慣れてしまえば、子供騙しのガジェットと思われ飽きられるかもしれない。というのもARの幻想が、束の間現実から逃避する出口になるからである。幻想は現実にならないのだ。ならば、現実を幻想にすることである。ARを介入させて現実を幻想化するのである。今ビエンナーレで例を挙げるなら、本展評(2)で取り上げた海老原商店の西尾美也のインスタレーションが、そうである。とはいえ、彼の衣服はまったくARではない。だが、古い家屋に纏わせたそれは「拡張された現実」になり、結果、それが現実を浸食して現実を幻想化する。

有楽町から丸ノ内界隈(マップではDエリア)を回った感想を綴ろう。

数寄屋橋公園に設置された岡本太郎のパブリックアート『若い時計台』を遮るように、深甚な事故を惹き起こした福島第一原発近くに掲げられていた標語「原子力明るい未来のエネルギー」の一部を借用して、「明るい未来」の文字が立てられている(13~15)。

太湯雅晴の『The Monument for The Bright Future TOKYO/2021』と題されたこの作品の解説(16)として、岡本太郎の「対極主義」が持ち出されているが、それは西田幾多郎の主客一致の哲学と同じく欧米の主客二元論のアンチであり、結局のところ二元論の枠組みに包摂される。西田は一致させることで主体たる支配者に従属する客体たる人民を創出し、岡本は相反する主体と客体を衝突させることで爆発のエネルギーを引き出そうとするのだから。

太湯の作品は、二重のペシミズムでパセティックな雰囲気を醸し出していた。近代のピークにしてその終焉を印す「後の祭り」

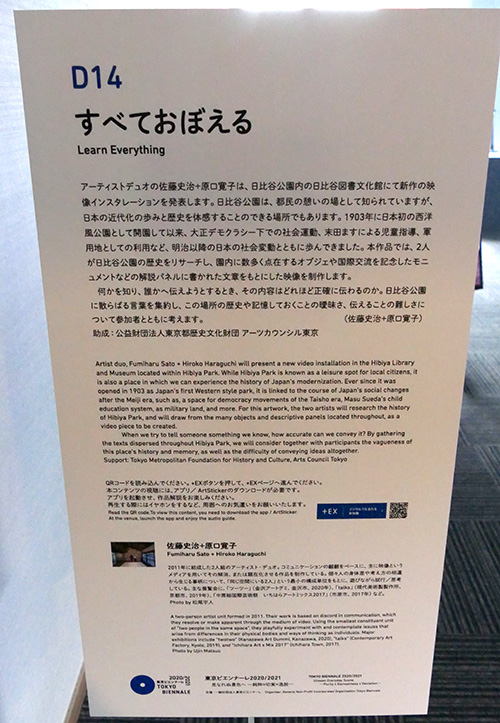

日比谷公園内の日比谷図書館文化館の佐藤史治+原口寛子の「すべておぼえる」(17~20)では、日比谷公園内に点在する解説パネル(21~28)やプレート(29)に刻まれた公的、私的な記述をアーティストが採集(30、31)して編集し、『私家版 日比谷公園の歴史』(32)の表題の書籍にしている。短い展示期間だったが、その本をめくりながら淡々とした朗読のパフォーマンス(33~36)が行われていた。

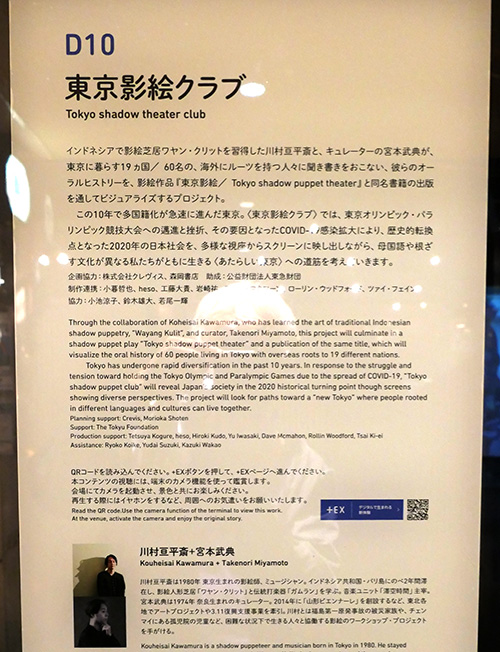

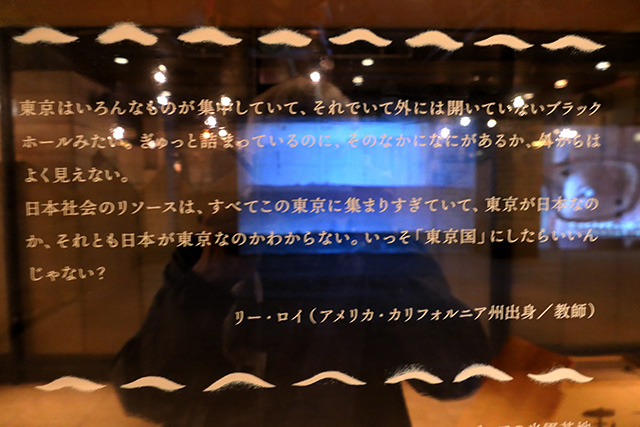

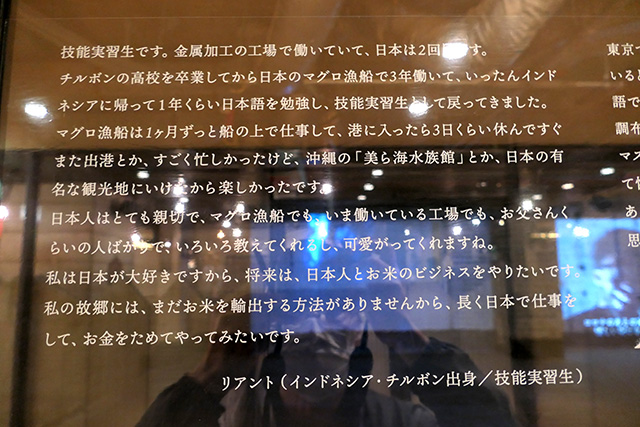

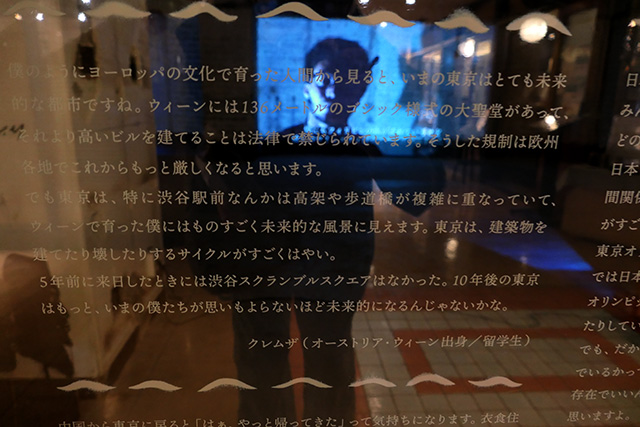

また、丸の内のビルの地下では、川村亘平斎+宮本武典の「東京影絵クラブ」が、外国籍の住民を影絵として映し出し、彼らのリアルな生の声(37~48)を前面に書き留め、日本人にとって他者である彼らの日常の率直な意見や感情を露わにしていた。残念ながら、彼らの「切実」なオーラルヒストリーは英語表記であり、しかも背景の映像の光と影の反映で非常に読みにくい。折角の他者の意思の表明が、現れては闇に消えていく。その不安定な現状を訴えたいのはよく分かるが、真摯なコミュニケーションへの努力がなければ、現実の生活を変えることはできない。

そうした曖昧で控え目なインスタレーションだからだろうか、上の二作品は、リサーチやドキュメントを通して人々の生活を描き出し(リアリズムの王道)、しかも現実をクールでスマートな視角で切り取っているにもかかわらず、なぜか心を高揚させるには至らなかった。勿論、いたずらに絶望的になる必要はないが、矛盾やアンビヴァレンツやコンフリクトなどの厳しい現実に、マジョリティの日本人アーティストは当事者として巻き込まれたことがないのではないか。

だが、日本は内部から腐敗し崩壊し始めている。政治は誰が担っても無能で迷走し、経済は新自由主義に新型コロナが追い討ちし、ますます拡大する格差で不況から脱する気配はない。権力に骨抜きにされマスメディアは、批判するどころか沈没する体制が与えるスキャンダルの餌に飛びつき、国民は黙従していればなんとかなるとスマホの画面に没入する。環境問題を含めて、実はどうにもならない「切実」な状況に追い詰められた現実の生活を、アーティストたちはどれだけ自覚しているのだろうか? その現実をなんとかするのが、今ビエンナーレを含めたアートの「切実」な課題ではなかったか?

さて、東京ビエンナーレの最終日(9月5日)に鑑賞した作品で、本展評を締めくくることにしたい。

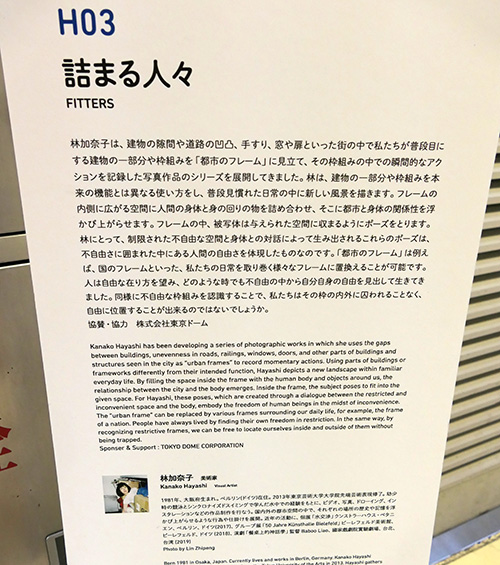

東京ドームに導かれる通路に、林加奈子の作品(49~55)はあった。彼女は昔から隙間に入り込むのが好きだった。今回も上手に都市の隙間に潜んでいる。とはいっても、隙間に入った写真を通路の壁に貼った作品で、トンネルを通行する大人は気が付かないか、見て見ぬふりをする。子供はすぐ見つけるけれど、大人は習慣や制度に従属しているのでやりすごす。通路の歩行というパフォーマティヴな行為が、現実の生活を実質的に形作っていくのだが、子供は飼い慣らされていないので、よそ見をしたり寄り道をしたりする。林の作品に、「純粋」な子供たちが反応し興味を示す。ところが、大人(親)が子供の「逸脱」行動を制止し、現実の秩序に引き戻す。そんな日常茶飯で月並みな生活の見なれた「景色」が、この通路で繰り広げられる。それを目撃できることが、林のこの作品の最大の功徳だろう。

東京ビエンナーレは、市民にどれだけ「逸脱」することの意義を教えられたのか? オリンピックのような国家の公式行事で多様性が謳われているが、最終的に国家があてがう制限された多様性の秩序に、人々は取り込まれる。体制に都合の悪いもの(たとえばオリパラで賞揚される競争とは対蹠的な怠惰。アートは怠惰の結晶である)は排除される。そうならないためには、国家が上から与える欺瞞的な多様性ではない自由と平等を下から積み上げていかなければならない。それが真の変革である。現在のアートに求められているのは、それなのではあるまいか。

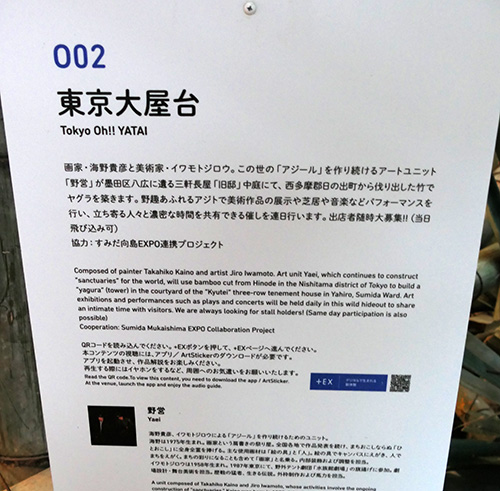

私は、東京ビエンナーレ最終日のグランドフィナーレへと向かっていた。それは他会場から離れてポツンと墨田区にあり、同じ墨田区にある象徴的権力のスカイツリーに叛旗を翻すかのように聳え立つ向島(56)の蜘蛛の巣城だった。正式名は「東京大屋台」(57、58)。太い竹組みの頑丈なやぐら(59~71)は、頂上(72~75)に登ると人数制限にもかかわらず揺れているのが感じられた。

これを築造したのが、野営+おしゃれブラザーズ。彼らのスケールの大きい想像力が、アナーキーで猥雑なアートの標榜する真の多様性を実現して、すこぶる頼もしかった。最後の最後にタメ口を叩かせてもらえば、いやあ、中央(東京)の無言の圧力は半端ない。東京ビエンナーレに、この現実があってよかった!

「ソーシャルディスタンスの時代にソーシャルダイブなんてぶち上げたので、当初の構想から相当後退しました。抑制的にならざるを得なかった。それが結果的に自主規制の形になり大人しい表現が多くなってしまいました」とは、そこで久々に会った東京ビエンナーレのキュレーターの一人の言い分である。

ならば、コロナ明けに期待しようか。大喜利のアジールに立て籠り、変革の嵐を運んでくるはずの次回の東京ビエンナーレの到来を、首を長くして待つとしよう。それが本当の東京を教えてくれるだろうから。もとより都市に本質はない。だから、真とか本当とかあるわけではない。東京「らしい」などもってのほかである。だからこそ、本当(真)の東京を想像=創造すればよい。今、私がいる幻想の「東京大屋台」のように。言うまでもなく、この幻想はダサカッコいい現実である。

(文・写真:市原研太郎)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント