【The Evangelist of Contemporary Art】東京ビエンナーレは、果たして東京ビエンナーレだったのか?(2)

【The Evangelist of Contemporary Art】東京ビエンナーレは、果たして東京ビエンナーレだったのか?(1)からの続きです。

さて、これからエリアごとに、具体的に展示作品の幾つかを取り上げ、コメントを加えていきたい。

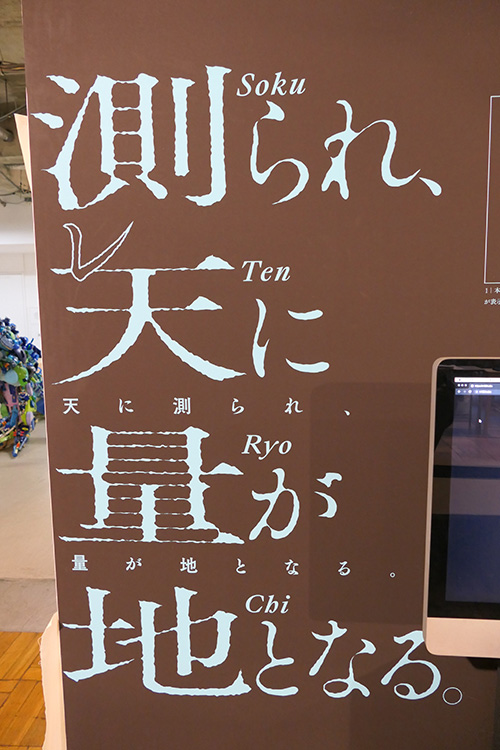

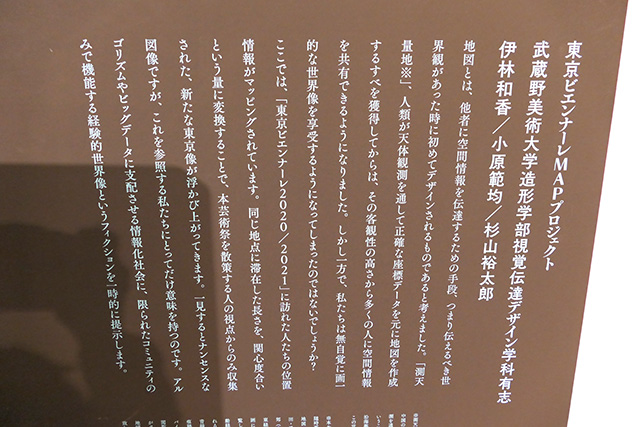

東京ビエンナーレ巡りは、まずビエンナーレの本拠地からということで、3331アーツ千代田(1)へ。そこに展示された作品の主題は、例外なく現実の生活に密着したものだった。

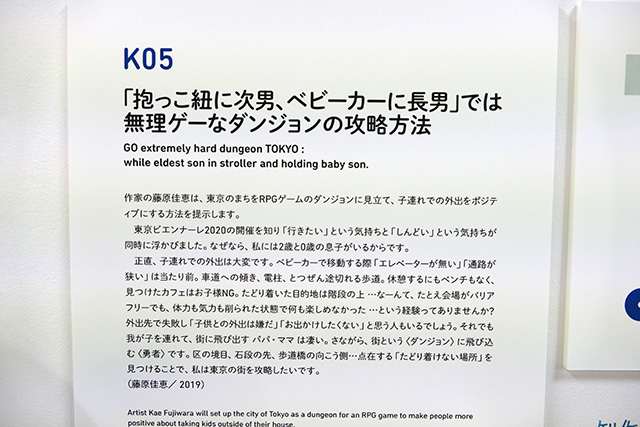

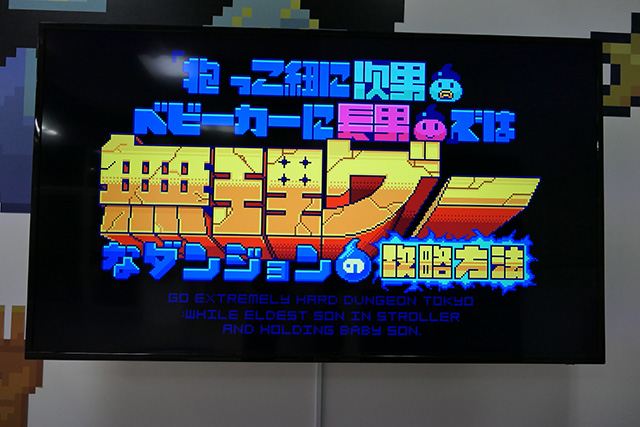

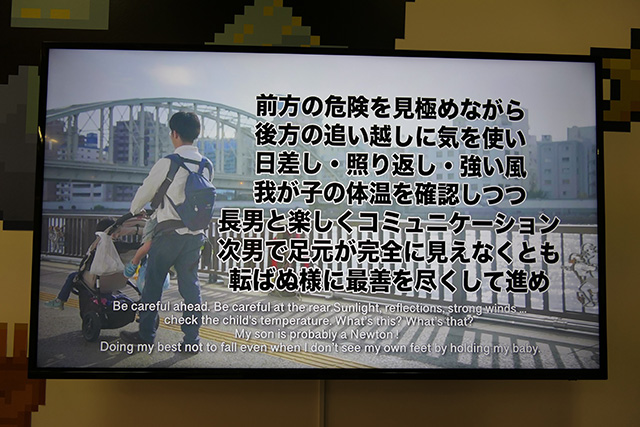

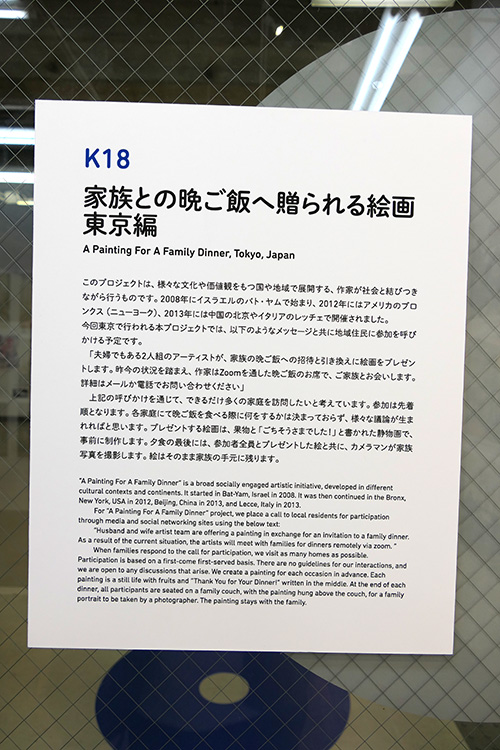

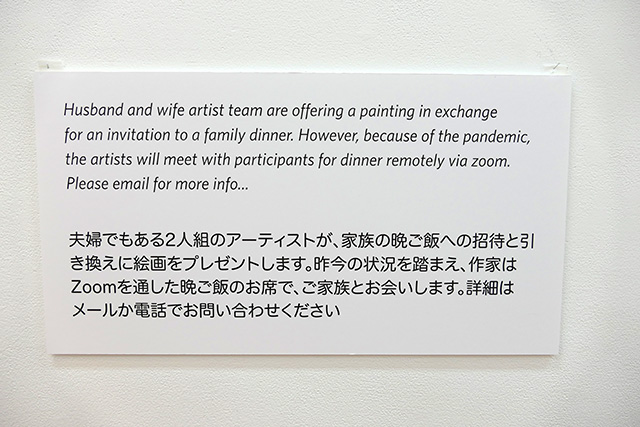

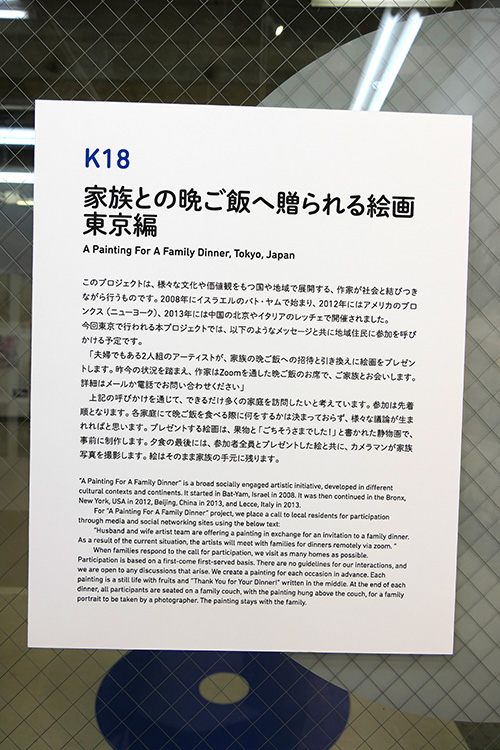

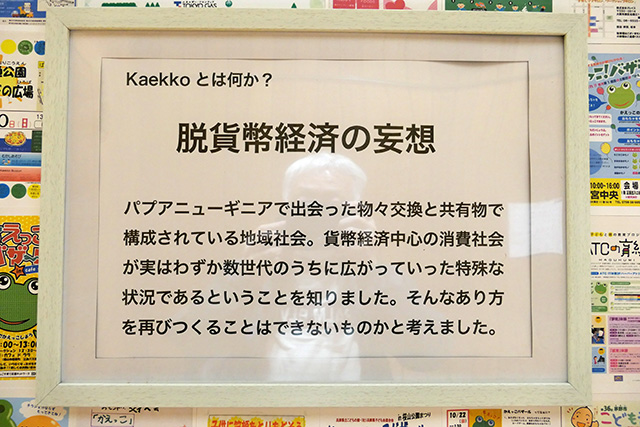

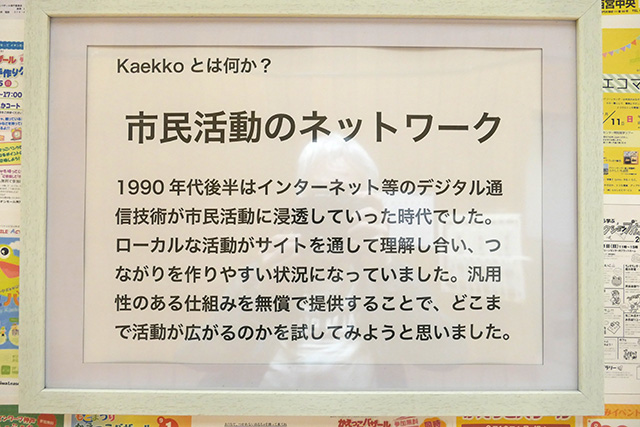

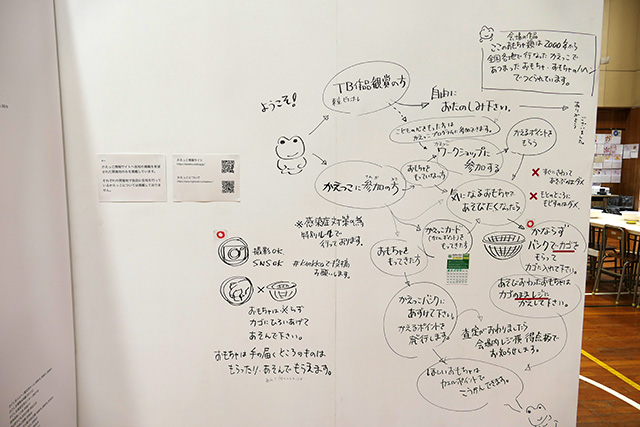

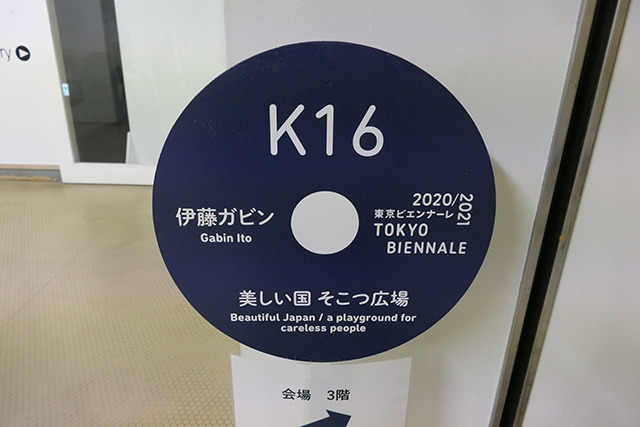

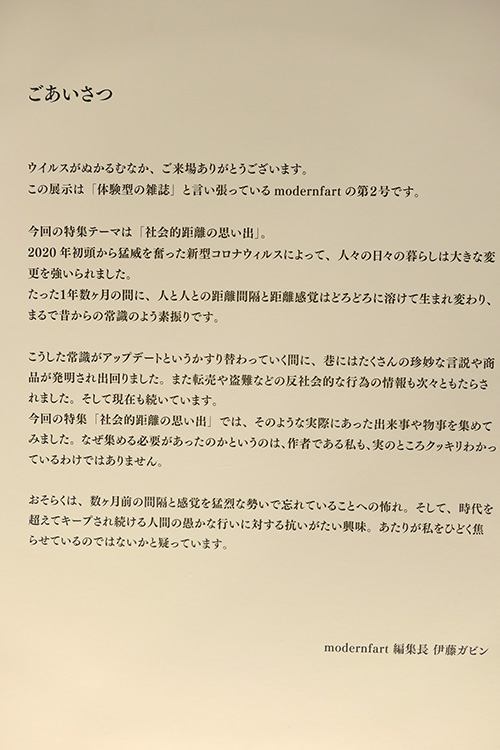

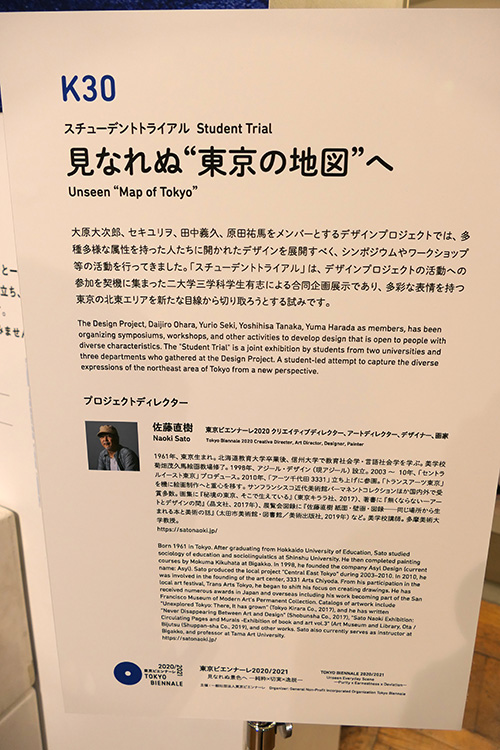

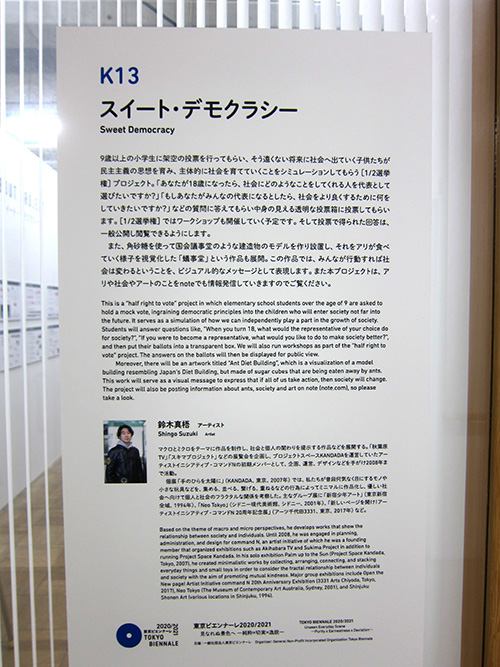

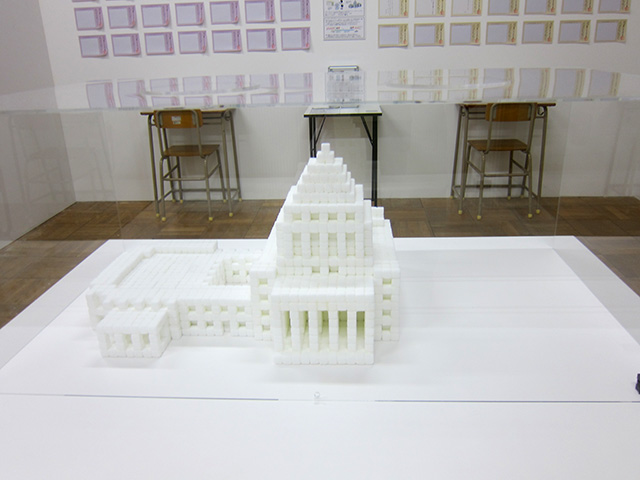

藤原佳恵の「「抱っこ紐に次男、ベビーカーに長男」では無理ゲーなダンジョンの攻略方法」の〈育児〉(2~9)、アリーナ・ブリュミス+ジェフ・ブリュミス「家族の晩ご飯へ贈られる絵画」の〈食事〉(10~14)、藤浩志「kaekko Expo.」の〈おもちゃ〉(15~23)、伊藤ガビン「美しい国 そこつ広場」の〈新型コロナ禍〉(24~31)、はては東京の〈地形〉から人々の〈動線〉までマッピングする(32~36)。勿論、現実の生活にとって一番大切な〈政治〉、鈴木真悟がサーヴェイする「スイートデモクラシー」(37~40)を忘れてはいけない。

東京ビエンナーレのテーマは、「見なれぬ景色へ―純粋×切実×逸脱」だが、ビエンナーレで使われるキーワードが「ソーシャルダイブ」とくれば、上述のような作品が3331で列をなすことは当然だろう。現在は「ソーシャルディスタンス」を保つという条件がつけられるが。

現実の生活はアート(主題、題材)である。社会に介入する以前に、現代においてアートは幻想ではなく現実であり生活であると鑑賞者に啓発することは非常に重要である。

3331を観終わった後、9月に入って小雨が降り続くなか、市中に散在する作品巡りには難渋した。それでも見知らぬ街路を歩いたり特徴のある建物を訪ねたりすることで、町への理解が深まる。すると、町に対する親近感が自然に湧いてくる。それが、現実の生活に焦点を当てる今ビエンナーレの狙いのひとつであることが納得される。テーマの「見なれぬ景色」は、そのイントロダクションになるだろう。真実を知るには、ひとまず事実を異化しなければならないのだ。

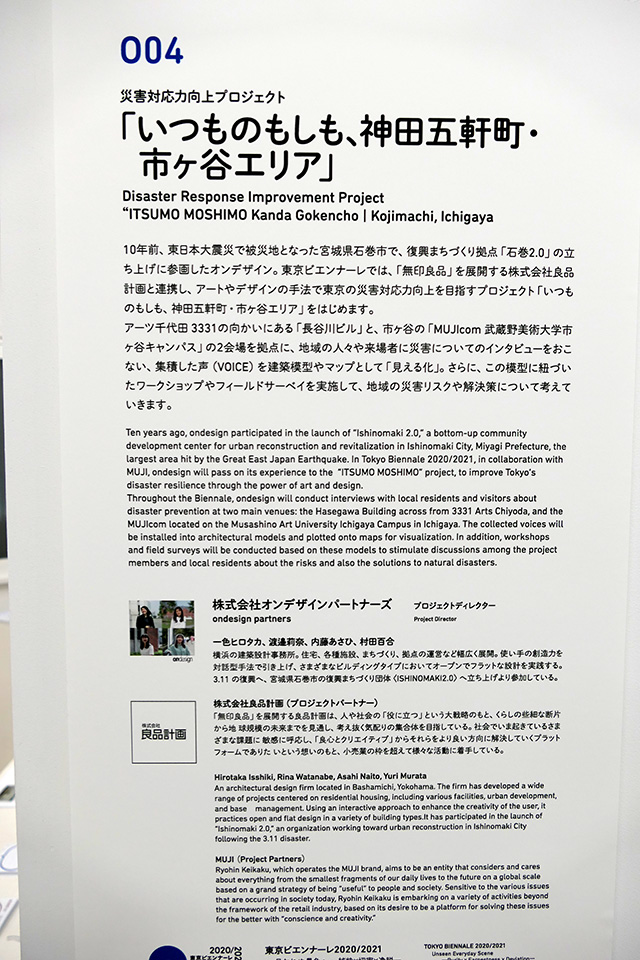

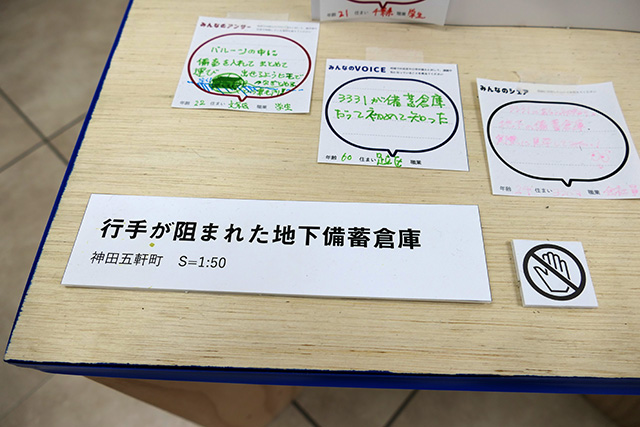

現実の生活に密着する作品は、本展評の冒頭で述べたように地域密着になる。なんであれ対象に密着するとは、対象に直接ないし深く関わる(介入する)ことを意味するので、作品は自ずと参加・体験型の形式をとるようになるだろう。そのような作品はすでに3331で鑑賞したが、アーティストではなく建築家とコラボレーションした地域密着のプロジェクトが3331の目の前(41)にあった。建築家集団のオンデザインが地域防災のあり方を検討して課題を探り出し、来るべき災害に備えてどう対処するかを提言した資料展示(42~48)である。しかし、こうしたプロジェクトが一過性の「町おこし」や地元愛のイベントにとどまらず、いざというとき確実に役立つ持続可能性を獲得するには、アートはどうすればよいのか?

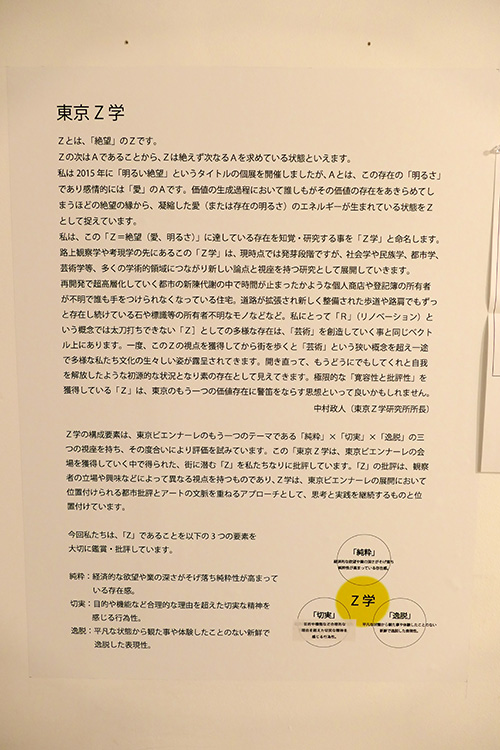

次に訪れたのは、今東京ビエンナーレのキュレーター、中村政人が主宰する「東京Z学研究所」(49、50)である。「東京Z学」のステートメント(51)によれば、もうひとつのテーマである「純粋×切実×逸脱」の三角形の中心に「Z学」が鎮座している。写真に撮られた景色やそのなかのオブジェは絶望(Z)的だが、そこに愛(A)の萌芽が含まれているという。Z to Aの飛躍。

だが、その展示(52~58)は、私には消えゆくものへの哀惜(傷心)、もっと言えば汚れ錆びついて(でなければ、部屋の真ん中に置かれた街灯のように将来そうなるであろう)滅び去るレディメイド(ファウンドオブジェ)に対する挽歌のように見えた。この景色やオブジェに絶望(Z)はあるのだろうか? アートとしては、すでに見なれた光景である。絶望を云々するなら、ジェームズ・ブラッドフォードの『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した』の労働者が味わっている絶望くらいの絶望であってほしい。それは日本でも、事情はイギリスと同じだろう。「東京Z学」に絶望があるとして、愛(A)に飛躍できるのか? できないとすれば、愛によって世界が復活する(現実の生活が良くなる)ことはない。そもそも愛があるから人間は絶望するのではないか? A to Zの転落。それでも、愛に賭けることは重要だ。

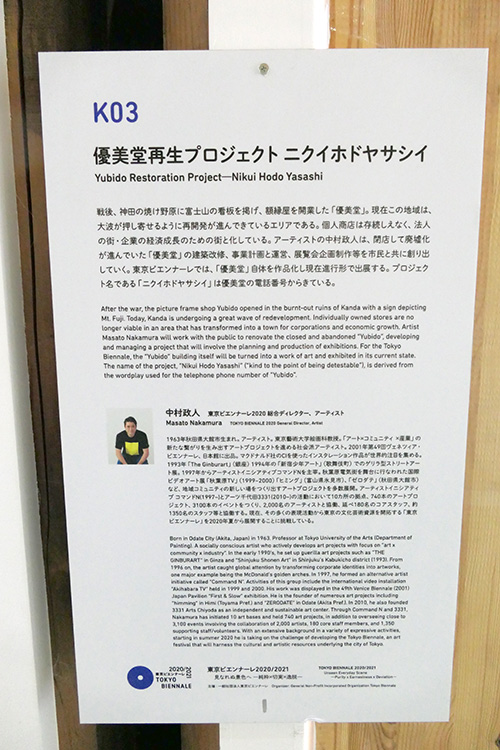

その日のビエンナーレ巡りの終着点は、元額縁屋を改修してコミュニティアートスペースとして見事に再生された優美堂(59~62)だった。そして、それに関わっている若者たちを目撃した。

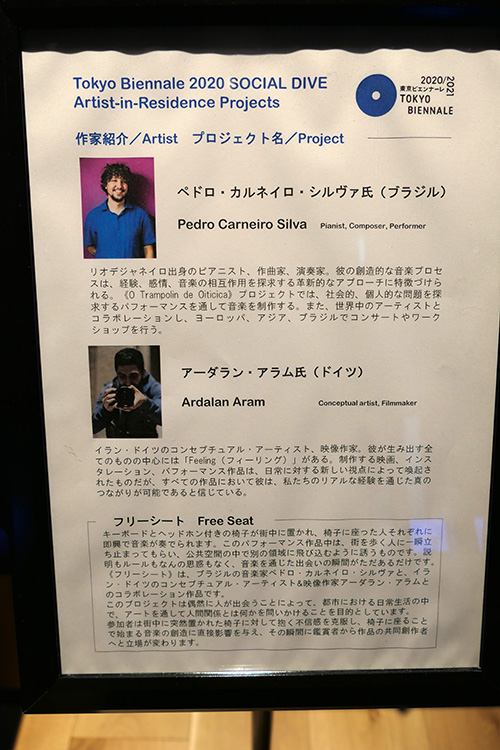

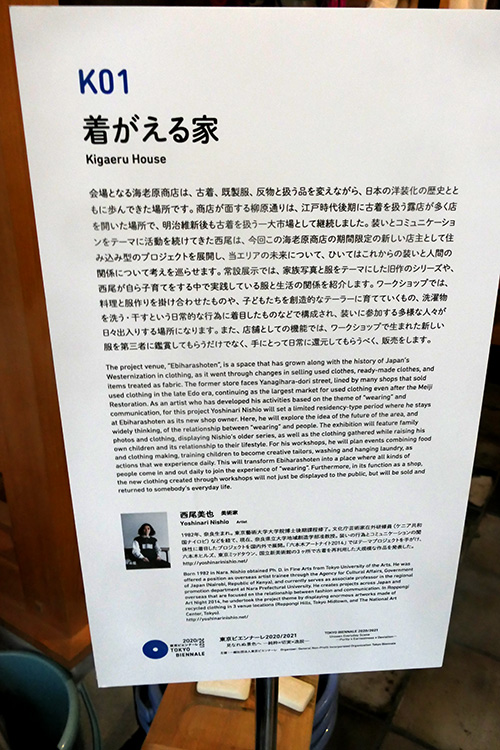

結局、展示作品がもっとも多い神田界隈(ビエンナーレのマップではKエリア)を制覇するのに、2日要した。このエリアでもっとも面白かったのが、本展評(1)で取り上げたチェン・フェイハオの『オセロ』と、ノーガ ホテル 秋葉原 東京で鑑賞したソーシャルダイブ海外作家展示のペドロ・カルネイロ・シルバ+アーダラン・アラムの『Free Seat』(63~67)、そして、海老原商店(68、69)を使って行われた西尾美也(70)「着がえる家」(71~79)である。

前者は、周りの街の喧騒(の残響)から、それと入れ替わるように対面するアーティストの奏でる音楽が聴こえ

しかしKエリアで優れた作品と思われたのが、前掲の3点というのはいかにも少ないのではないか? Kエリアを観る限り、展示が専用の施設(ホワイトキューブ)で行われないこと(言うまでもなく、これには環境を作品に取り込めるという利点が伴う)、新型コロナのパンデミックで出展できなかったアーティストがいることを差し引いても、残念ながら国際展としてのレベルは高くない。それは、他のエリアで挽回できるだろうか? 次回のブログでは、それを確かめてみたい。

(文・写真:市原研太郎)

【The Evangelist of Contemporary Art】東京ビエンナーレは、果たして東京ビエンナーレだったのか?(3)に続く

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント