【The Evangelist of Contemporary Art】現代アート考-あいちトリエンナーレ2019を忘れない

現代アートとは、何だろうか?

これは答えるのが難しい質問である。現代アートの作品は収拾がつかなくなるほど多種多様なので、普通ならすべてをまとめて語ることは不可能とされる。だが日本の現代アートは、ざっと俯瞰するだけでも、そこに共通する特徴があるように見える。

アートを包括的に説明する理論として、フロイトの精神分析学的解釈を取り上げてみよう。それによれば、人間の精神には現実原則、快楽原則、快楽原則の彼岸があるという。私は密かに、日本人は3番目が強いと思っているが、アートが2番目の原則に準拠することは間違いない。しかし、1番目の原則の壁によって2番目の達成が阻まれるので、人間は快楽を追求して現実を迂回し、非現実の架空世界(幻想)に潜り込む。現実では具現化できない世界を、現実の代償として確保するのだ。この転倒した活動が、アートである。

この代償行為は「昇華」と呼ばれて、アートを規定する最大の特色となっている。

アートへと至る心的メカニズムは、こうだ。まず快楽への飽くなき欲望があり、それが現実の限界や規制によって阻止される。その束縛から解放されようとする欲望が、アートの世界に現実では勝ち取ることのできない理想や奇跡を投影して代償の満足を覚える。その幻想は現実のもたらす充実ほどではないが、快楽原則に適う強度を帯びる。

日本では現在、そのようなアートを正当化する安定的な図式が社会的に壊れているとしたらどうだろう。

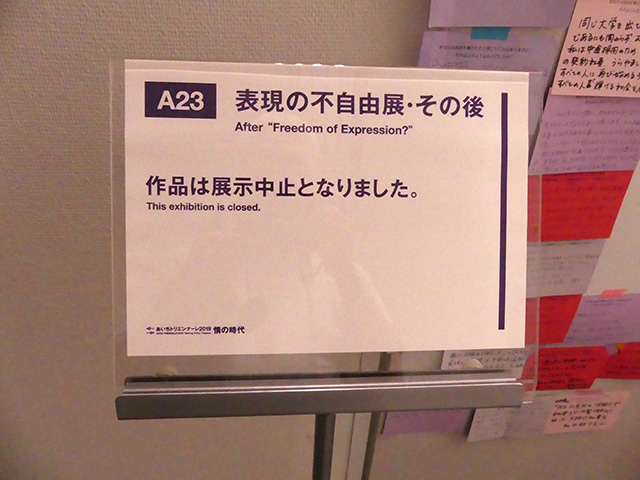

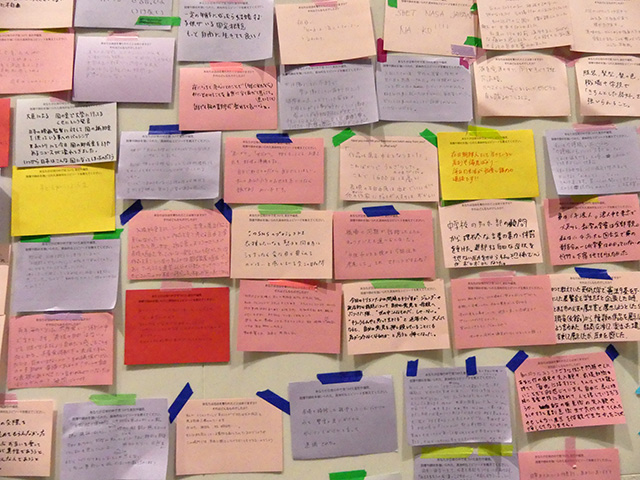

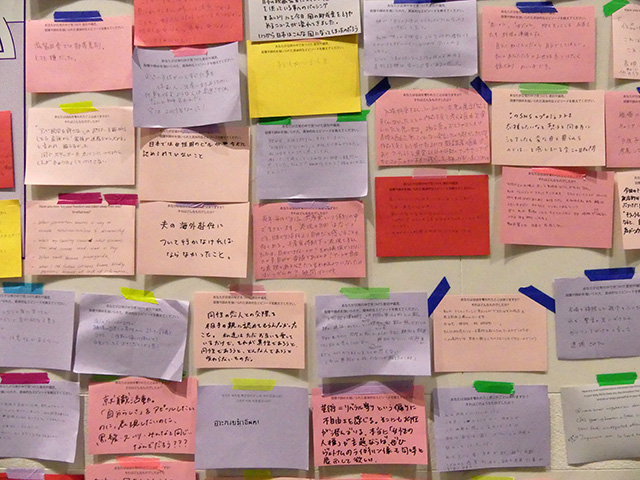

とりわけ2019年のあいちトリエンナーレで起きた「表現の不自由展・その後」の展示中止事件(1~5)のショックは大きい。トリエンナーレの閉会間際に展示は再開されたけれども、アートでまともに批判(理想は、それに照らして現実を批判)することが困難になったのだ。以前からアートの世界の内外から隠然とした強制や禁止はあった。が、その圧力の存在があいちトリエンナーレで社会的(リアル、ヴァーチャル双方で)に一般化し、アートを公然と攻撃(威嚇、脅迫)する行為が認められるようになった。まさに日本における「表現の不自由」の証明である。その背景に社会の保守・反動化の流れがあることは言うまでもない。その帰結として深刻なのは、現実からの攻撃によって表現の自由が蒸発し、アートが窒息状態に陥っているということである。

あいちトリエンナーレ以前なら現実の変容の動きが堰き止められて、架空世界に逃避するというのが、アートの活動の定石だった。だが、あいちトリエンナーレをめぐるスキャンダルで、その逃避の自由まで奪われる事態に立ち至ったのである。それで明らかなように、アートに理想や奇跡を代行的に実現する道が決定的に断たれたのだ。

そうなれば、アートはなにもかも諦めて自殺するか、抑圧する現実に立ち向かうしかないだろう。アートが自暴自棄になって現実に逆らい、それを破壊しようとするかもしれない。これは、逃避と見做されたアートが、追い詰められた末に、現実に反旗を翻すことを意味する。勿論、このアートの反応は矛盾である。アートは幻想なので現実に物理的に作用できないからだ。そうであっても現実は抵抗される原因を作っているので、アートの無力な介入を甘受しなければならないはずである。ところが、現実を支配するマジョリティは、反省することなく数に任せてさらなる抑圧を繰り出す。

アートによる転倒(現実から幻想へ)の転倒(幻想から現実へ)。このダブルの逆転現象は、現実のマクロには現れないミクロの局面で深刻な破綻を生じさせているのではないか?

まるで現実とアートの関係が逆転したかのようだ。アートが現実のではなく、現実がアートの代償になるのか? アートは、なぜこのような危機的状況へと巻き込まれたのか? その要因の一つに、アートをめぐる日本の特殊性があるだろう。欧米と比較してアートの制度が脆弱なのだ。デュシャンのレディメイド(6、7)が当てにした制度(その内部のものはすべてアートになる。この魔法もアートの奇跡)である。日本のアートは、制度の保護が手薄で様々な圧力の影響を被る受動的な立場に置かれている。制度が脆弱だと作品の価値が縮小される。それだけではない。認知的にアートが弱い。制度内にあってもアートと承認されにくいのだ。日本でアートとして認知されるのは、狭い範囲の美的価値(綺麗なものや可愛いもの)か気晴らしの見世物、いわゆるスペクタクルである。

ここで根本的な問いを投げかけてみたい。そもそもアートはつねに現実逃避だったのだろうか?

歴史を回顧すれば、そうでない時代のほうが多かった。モダンに限っても、印象派(8、9)からロシアアヴァンギャルド(10、11)まで、革命派(ブルジョアからプロレタリアートまで)の伴走者だった。したがって、アートにとって逃避(12)は、アーティストが社会的に孤立したときに選択される窮余の策だったに違いない。

アートは理想や奇跡を追い続けてきたのである。現実にそれを求めることが困難だったために幻想に逃げ込んだのだが、決して諦念の代償として与えられたものではない。昇華理論は、ヨーロッパの古典的なアートが衰微した19世紀後半に編み出された生き残りの戦略だったのではないか?

アートは理想や奇跡を追求することで、現実世界を刺激・鼓舞(その様態は重要である)することができる。だがアートが逃避ならば、現実に舞い戻るとその非情な壁にぶつかり、アートが醸成した夢も醒める。またアートが祭りなら、バフチンのカーニバルのように聖俗逆転の非日常を演出できるが、一時的な解放に終わる。現在の日本の国際展は、この段階にあるように見える。最近やたらとトリエンナーレが「芸術祭」と改名されるので。国際展は気晴らしの祝祭だと割り切るなら、それでよいだろう。ところが現代アートの基礎(知識、歴史)のない日本では、アートのトラウマとなった「表現の不自由」が瘡蓋になり、コントロヴァーシャルを通り越して無限に後退する悲劇もあり得るのだ。

現在は、理念(理想や奇跡の根拠。「自由」も含まれる)では闘えないのかもしれない。それは日の目を見る前に権力によって文字通り潰されるからである。前述のように「表現の不自由展・その後」の中止の後遺症が尾を引いている。これからは、少なくともアートは表現の自由に守られていると公言できなくなるだろう。表現の自由への道は永久に閉ざされてしまったのか?

以上の状況で、逆説的に理想も奇跡もない現実にそれらを希求することが生じる。しかし、それが幻想のアートではない(だからといって物質のアートでもない)としたらどうだろう。このアートを通じて現実が変革(「破壊的創造」)される。ここで言うアートは制度的なものではない。実質的つまり制度を超えるアートの力である。アートの実質は、複合的な概念によって構成される。新たな正当化の理念、人々を納得させる美的およびイメージの強度、社会への浸透、等。これらが、制度を超えて現実に働きかけるアートを後押しする。

この実質的な力がないために、日本のアートは幻想の泥沼から抜け出せず、現実を変革するどころか自分を擁護するのに精一杯の状態になる。架空世界にすぎないのに現実に不可欠であることを説伏しなければならないのだ。

それが、日本の国際展を混乱に陥れる。アートの国際的なスタンダードと、アートをめぐる国内的な状況とのギャップが、如実に現れるからである。社会・政治批判と表現の不自由のコンフリクトである。このままでは、今後開催される国際展は、それがいかに大言壮語を弄しようと、相対的な中庸つまりのコンフォルミストのオーソドックスな展覧会に成り果てかねない。そうなれば、後は祭典(後の祭り)と放言して誤魔化すしかないだろう。

(文・写真:市原研太郎)

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント