【The Evangelist of Contemporary Art】市原研太郎のパリ・レポート(11/25~12/2)[3]

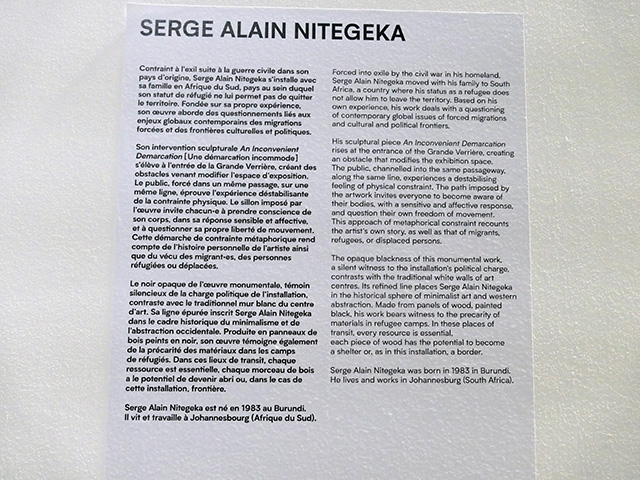

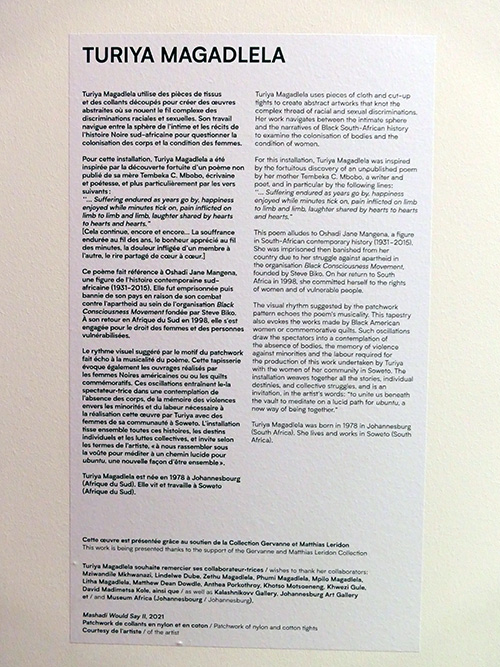

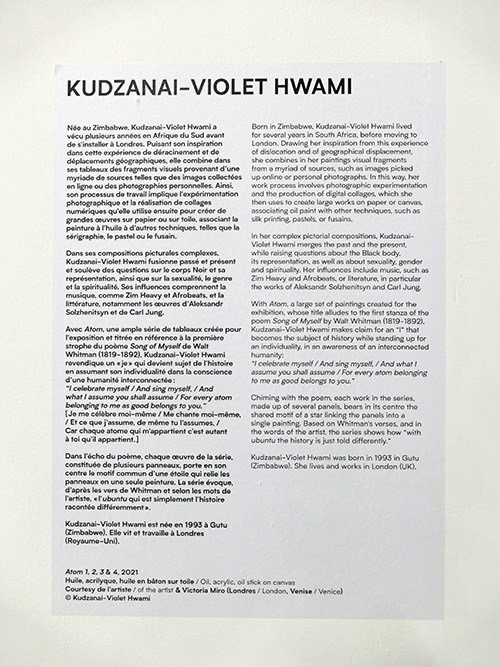

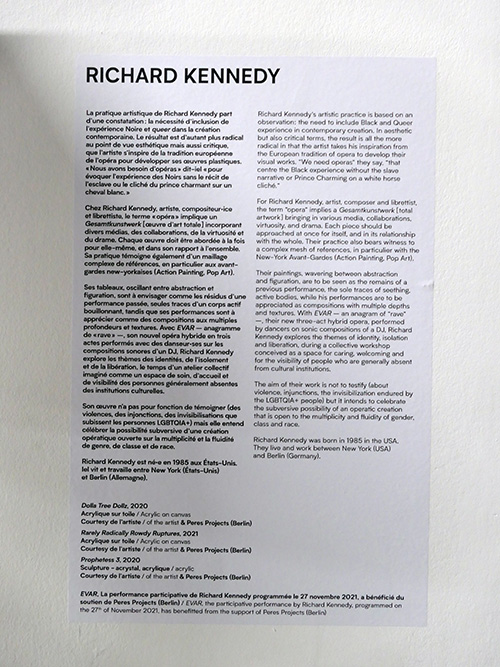

![【The Evangelist of Contemporary Art】市原研太郎のパリ・レポート(11/25~12/2)[3]](https://tokyo-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2021/12/1223Ichihara00.jpg)

Day 4(11/28)のつづき

すでにDay 3のアルバース夫妻の展覧会で立ち入った話をしているけれど、現代から歴史を遡ってモダンアートのエピソードに着目することにしよう。場所は、パリの中心にあるオランジュリー美術館。言わずと知れたモネの晩年の名作『睡蓮』で世界的に知られる美術館である。

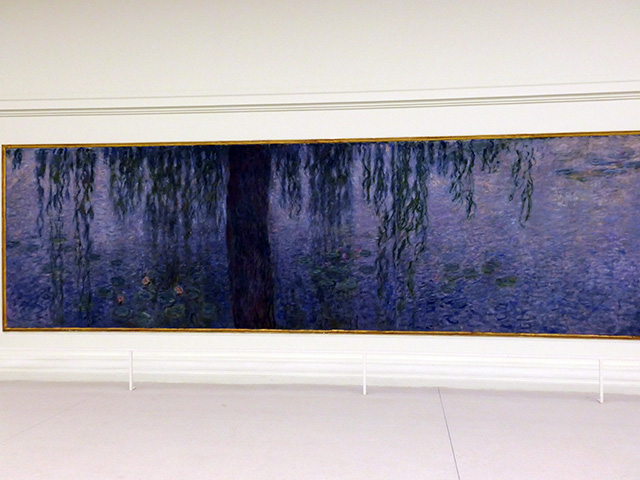

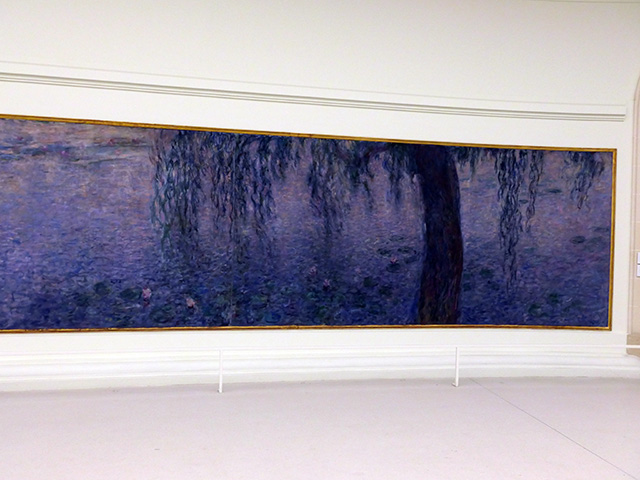

オランジュリー美術館のオーバル型の二つの展示室に飾られた睡蓮の連作(1※以下、写真番号)は、各スペース4作品からなる湾曲する絵画で、そこに訪れた人を取り囲み重厚な睡蓮の浮かぶ池に彼らを浸してしばし留まらせる。久しぶりに睡蓮の部屋を訪れた私は、これが初めての不思議な感覚に見舞われた。

絵画に取り囲まれることは、この部屋の形状から誰もが経験することである。絵画が描かれたオーバルな壁面に囲まれた物理的空間に、訪問者の身体がすっぽり包まれているからである。だが、この物理的空間とは一線を画して、しかしそれと並行して絵画のイメージが鑑賞者を取り巻いていることを忘れてはならない。それは、モネが描いた睡蓮の池の再現的イメージである。

入り口から順に前室と後室のスペースのうち、大きくゆったりしたカーヴをなすより広い後室の睡蓮の池(2~8)のほうは、そこに居合わす鑑賞者が深々と受け入れられているという感想を持つだろう。暗い青緑色の水面が湾曲しながら彼らを取り囲むことで、再現された池のイメージに溺れるような印象を抱くのだ。だが、その睡蓮の池のイメージはカーヴする画面の向こう側にある。

それは、この睡蓮を訪れたときに私がいつも感じていたことでまったく不思議ではない。今回この風景のイメージの立ち現れ方が変わったのは、前室のより小さいオーバルのスペースである。こちらに描かれた4面のカンヴァスの睡蓮の絵画(9~17)は、後室の作品より絵の具のマチエールが微妙に厚い。全体的に厚いマチエールで覆われているのではなく、部分的に厚い箇所の面積が後室のそれよりも広いと思われる。そして、それが染みのように鑑賞者の眼に纏わりつく。

絵画における印象派の歴史的意義は、再現的イメージの古典的な絵画からモダンアートへの橋渡しをしたことにあるが、その際マチエールが絵の具のタッチを通じて画面に浮上し、再現的イメージを不透明にしていった。これが20世紀に入って、モダンアートの物質主義の表現に繋がるのだが、オランジュリー美術館にはモネの正統的な後継者であることを自認するかのように、『睡蓮』の階下にジョアン・ミッチェルの絵画(18)がこれ見よがしに飾られている。

しかし階上の前室のモネの池は、ミッチェルのように厚いマチエールの物質性が前面に押し出されることでイメージが掻き消されるということはない。睡蓮の池が、そのままイメージとして立ち現れる。だが、そのときイメージは後室の睡蓮の池のようにカンヴァスの表面(画面)の背後に引き退きながら奥行きを生じさせるのではなく、カンヴァスの手前の空間(現実の空間)に迫り出すようにイメージが拡張されるのである。

マチエールを内に含めて惹起するこのイメージが、マチエールを媒介してその延長上で、3次元の物理的空間に接続しイメージに編入する。そしてさらには、このイメージが反照的に鑑賞者に浸透し、今度は彼らの身体を透明にするのである。後室の再現的イメージよりはるかに迫真的な効果をもたらすのは、それが原因である。これを非再現的イメージと呼ぼう。なぜなら、そのイメージを構成する不可欠の要素にカンヴァスに塗られた絵の具のマチエール(物質性)が含まれるからだ。

この絵の具のマチエールを含む睡蓮の池は、他のどこかに実在する池ではない。他のどこにもない、唯一オランジュリー美術館のオーバルの展示室にある睡蓮の池のイメージ、つまり非再現的イメージの池である。

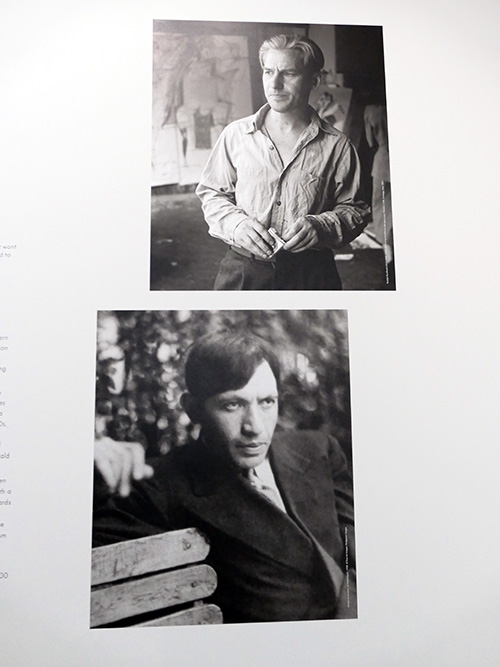

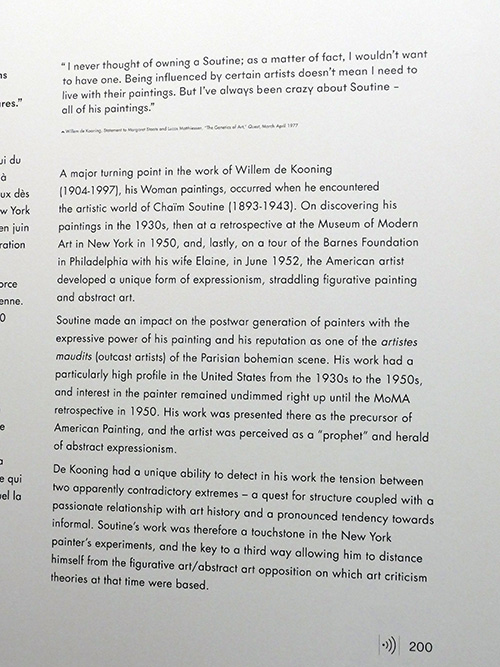

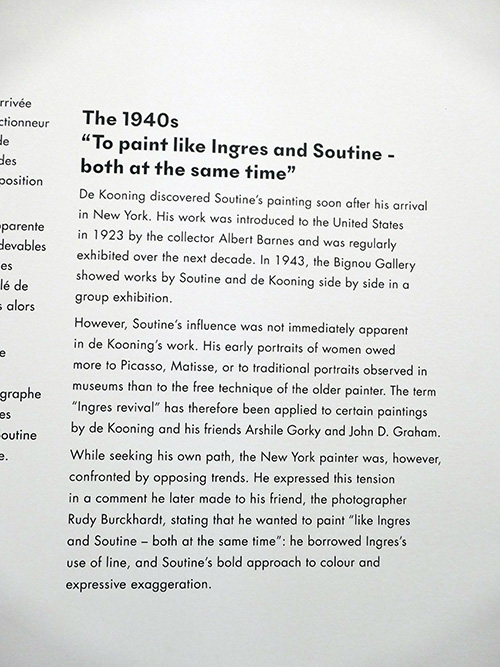

モダンアートにおけるマチエールの数奇な遍歴の物語はさらに続く。同じ美術館で開催された二人展に、そのプロブレマティックは引き継がれていたのだ。二人の画家とは、スーティンとデ・クーニング(19、20)。企画展のタイトル「Peinture incarne」(21、22)は、「受肉した絵画」と訳せるだろうか。この二人の関係でとくに重要なのは、デ・クーニングがスーティンを尊敬していて、彼をアングルともども模倣しようとした(23)ことである。

スーティンとデ・クーニングに共通する特徴に形象のデフォルメがある。これをデ・クーニングがスーティンから学んだとすれば、デ・クーニングの絵画(24~28)は、スーティン(29~33)の模倣であり、オリジナリティに欠けることになる。果たして、デ・クーニング絵画はスーティンと比較するといかにも軽い。模倣するものは、模倣されるものより存在論的に重さが減少するのだ。言うまでもなく、前者にはオリジナリティがないからである。日本のモダンアートのほとんどが軽薄なのは、そのせいである。

したがって、デ・クーニングが表現に重々しさを与えるにはスーティンを卒業する、すなわちスーティンの表現の歴史的制約である再現的な要素を除去するしかない。だがそうすると、その後デ・クーニングは心安らかに制作できたかもしれないが、結果手に入れたものとは単なる抽象画(34、35)である。絵画からスーティンが捨象されたのだ。とはいえ、デ・クーニングがオリジナリティの獲得以外に、スーティンを見限った理由は容易に推測できる。スーティンのマチエール(36)は、具象画が耐えられる重さではないからである。抽象画ならマチエールを厚くすることは不可能ではない。デ・クーニング以降のモダンで、それを追求した画家は探せばいくらでもいる。

Day 5(11/29)

今日は、パリのアートワールドの白眉と言うべきルーブル美術館(37、38)へ。

クリスチャン・ボルタンスキーが他界したのは、今年の7月14日。その彼を追悼して、ルーブル美術館に彼の作品が一点(39~41)飾られている。それは、ヨーロッパ絵画の名品が揃うグランド・ギャラリーのダ・ヴィンチの絵画(42~46)の対面の壁だった。だが、今やルーブルのヨーロッパ絵画ギャラリーは、同じダ・ヴィンチの『モナリザ』専用の遊園地(47)と成り果てている。もはやアートを観照するサンクチュアリではない。

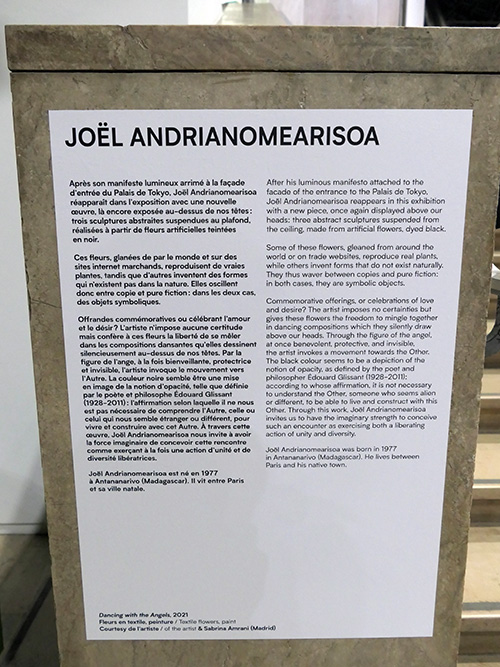

ルーブルでその日の開館から閉館まで過ごした後、パレ・ド・トーキョーへ向かった。パリ市立近代美術館の向かいにあるこの美術館は、深夜の12時まで開いているので、他の美術館やギャラリーを出てからでも十分鑑賞を堪能できる。これは素晴らしいことだ。

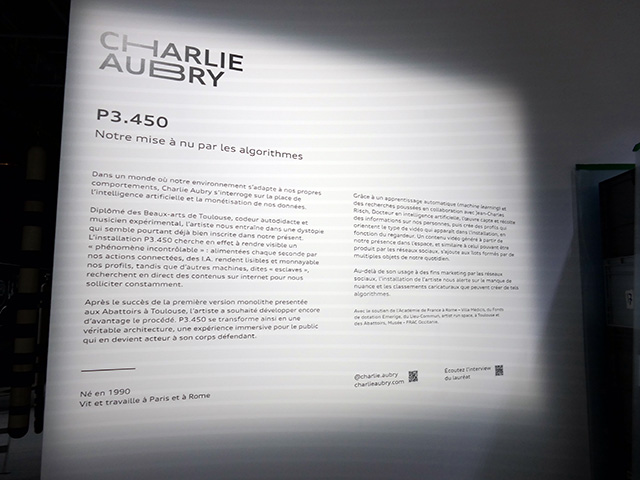

そのパレ・ド・トーキョーで、夕方から夜にかけて時間を費やすのにあまりある数の展覧会が行われていた。しかも、そのほとんどがマイノリティ、ローカル、ストリートといったジャンルで括られる現代アートの焦点となっている表現の潮流で満たされていた。世界各地で行われているビエンナーレなどの国際展に展示されるのと同傾向の作品が、パレ・ド・トーキョーの広大なスペースを占拠していたのだ。これは、あの伝説的なパリ・ビエンナーレの再来ではないか?!

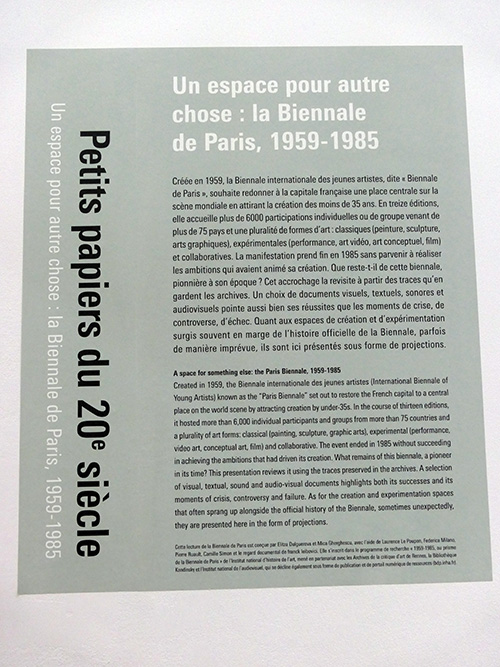

パリといえば、半世紀あまり昔にビエンナーレが行なわれていた(写真48、49は、ポンピドゥ・センターのパリ・ビエンナーレの資料年表)ことは、すでに忘れ去られている。当時、ヴェネツィアやサンパウロでビエンナーレが開催されていたが、今と比べてその数は少なかった。そのなかで若手の優れたアーティストが参加するパリ・ビエンナーレは、ラディカルな作品を展示することで目立っていた。かくいう私も、1975年のビエンナーレ(50)を観て強い衝撃を受けた口である。

ビエンナーレ一般は、今でもそうだが最先端の現代アートを紹介するショーケースになっていて、その代表がパリだったのである。しかも会場は、奇しくもパレ・ド・トーキョーと同じ建物(シャイヨ宮)だったのだ。50年前は現在のように現代アートのマーケットは大きくも強くもなかったが、それでもビエンナーレはマーケットに対抗するアンチ・コマーシャリズムの作品が展示される拠点として認識されていた。そのビエンナーレが1980年代に終了して以降のパリのアートシーンは、最先端のアートに接する機会に乏しい魅力のないものとなり、私の関心の的から遠ざかるようになった。フランスにおける長期にわたる現代アートの低迷は、このパリ・ビエンナーレが消滅したことに起因しているのではないか。その地位は、その後パリにおける現代アートの活動の中心となったポンピドゥ・センターやパレ・ド・トーキョーをもってしても埋めることができなかったのだ。

そのパレ・ド・トーキョー(51、52)で現在行われている企画展が、パリ・ビエンナーレと同じような興奮と感動を巻き起こすかどうかは

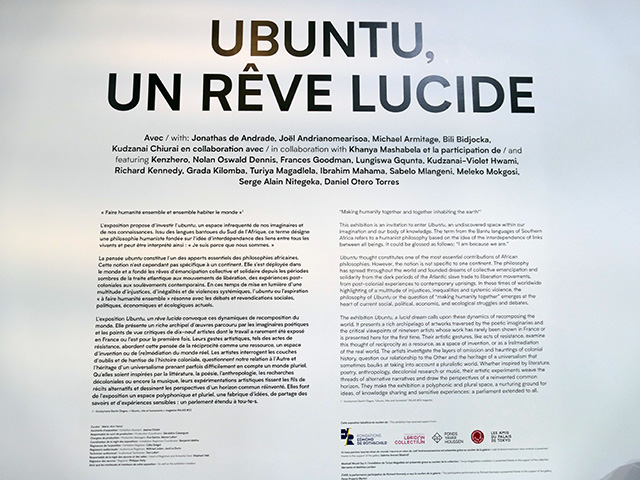

現在、パレ・ド・トーキョーで6つの個展とグループ展(53)が開かれているが、それらについてざっとテーマと内容を記しておきたい。6つの企画展中もっとも規模の大きいのが、「Ubuntu, un reve lucide」(54)。このグループ展は、アフリカや南米(に出自を持つ)のマイノリティやローカルのアーティストの作品(55~89)を一堂に会していた。

「Ubuntu, un reve lucide」を観た後では、コミカルなタイトルの展覧会「Elle rit」(「彼女が笑う」、90、91)は、なおさらデカダンに感じられるだけでなく、マジョリティの白人アーティストの作品(92~125)が、マイノリティ(ローカルな欧米)の表現に見えた。それが当然なのだ。世界のなかでは何人もマジョリティではないのだから。

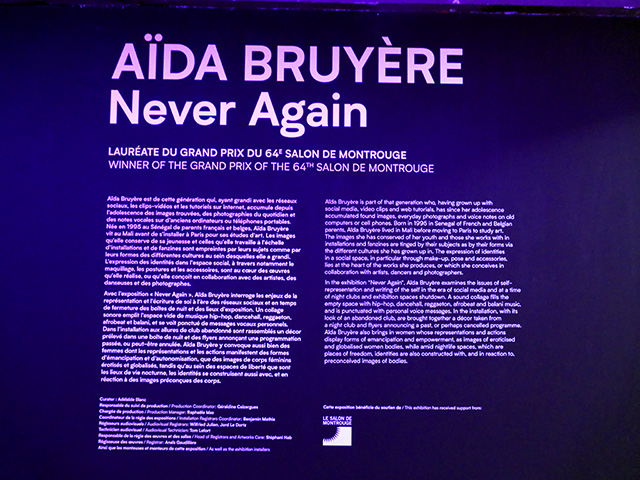

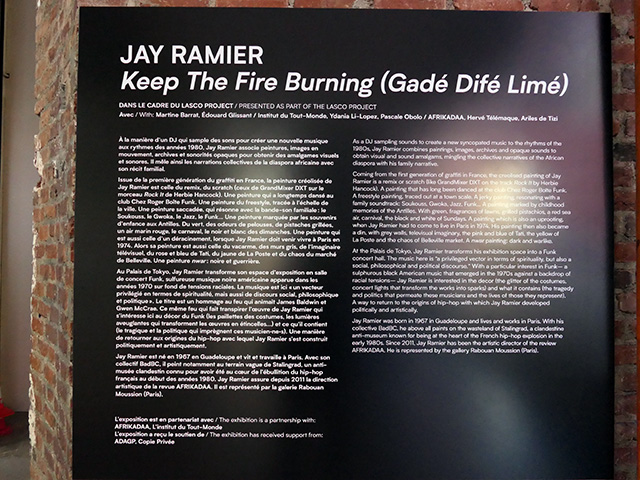

ストリート系の「Aida Bruyere」(126~128)と「Jay Ramier」(129~132)の個展は、グラフィティを主要メディアにした作品で、ストリートアートの精神に通底する制度から逸脱する表現を展開していた。

ブラジルのMaxwell Alexandreの描く絵画(133~137)はストリートアートではないが、彼が生まれたリオデジャネイロの都市に暮らす人々の姿(リオの美術館を訪れた市民たち?)を立体的に浮き立たせて、都市のストリートの臨場感を醸していた。

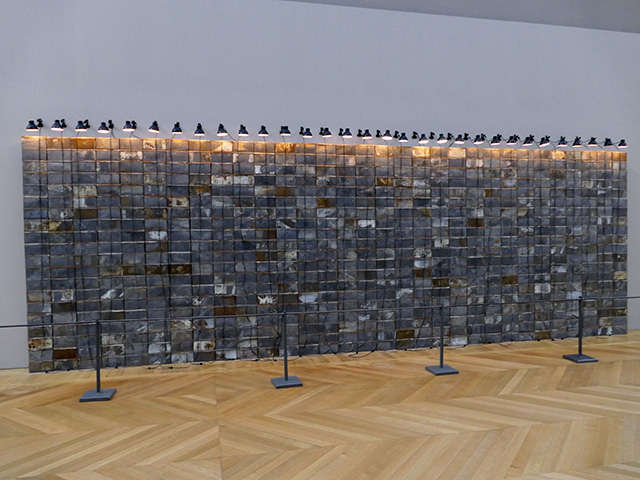

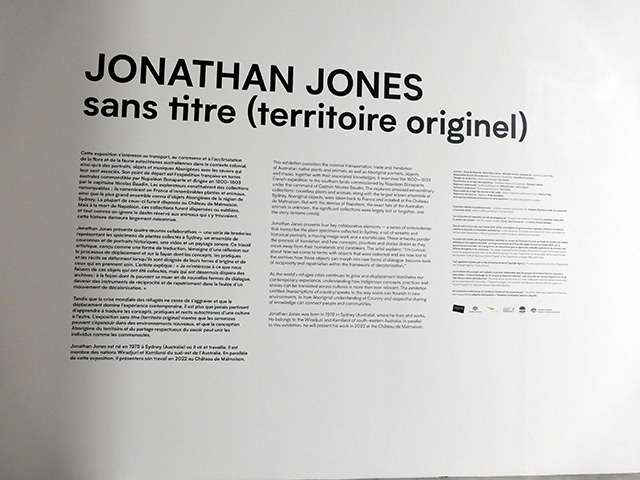

再びマイノリティとローカルをテーマとする展覧会に戻れば、オーストラリアのアボリジニのJonathan Jones(138)は、夥しい数の植物の刺繍の作品(139、140)を会場に並べた。その原画の植物は、ナポレオン時代にフランスに持ち帰られたオーストラリアに自生する植物種の標本だという。そして壁には、彼の出自の先住民の肖像画(141、142)が掛けられていた。

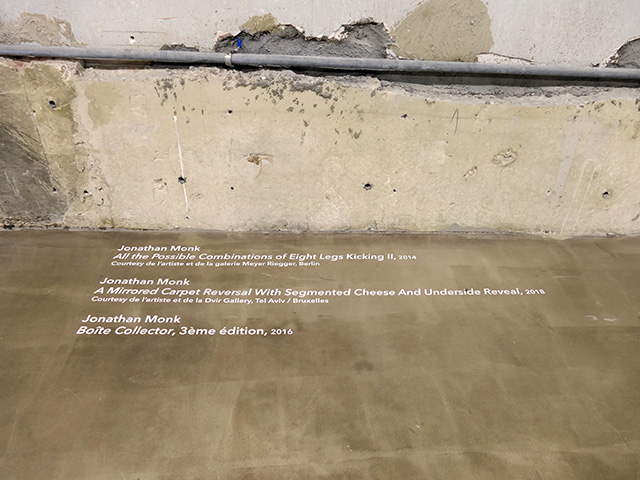

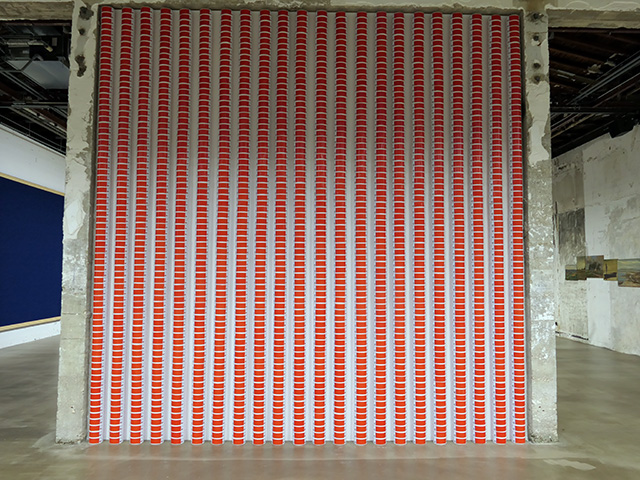

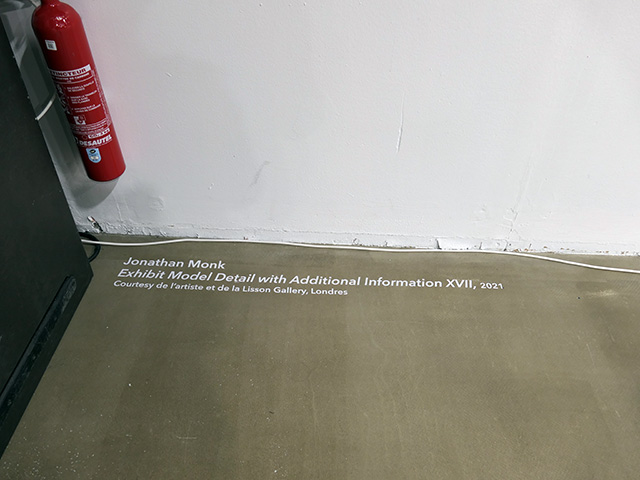

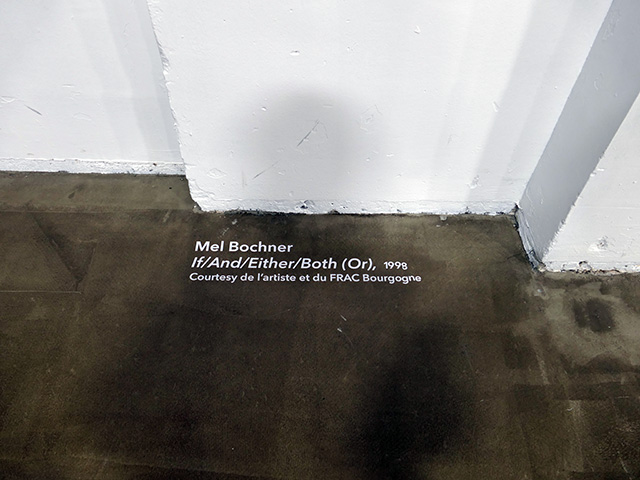

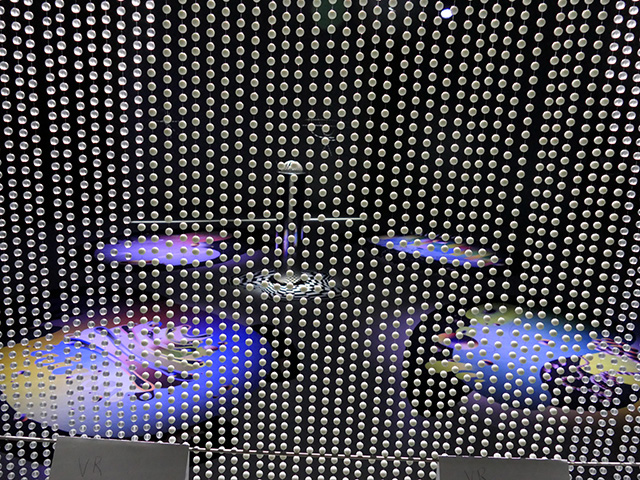

開催されている企画展中もっとも驚いたのが、生地のフランス、家族の故郷のカリブ海域、遠い祖国のアフリカという3つの大陸(地域)を股にかけて40以上のフィクションとドキュメンタリーの映像を製作したSarah Maldorore(1929年-2020年)の回顧展(143~154)だった。Maldororeの作品の紹介(映画のスクリーニングもある)と資料の合間に展示されていたのは、彼女の活動と関連のある作品である。そして最後に紹介するのは、3人のアーティストによるユニークなインスタレーションの展覧会「Mind Map」(155~167)。

新型コロナ禍のアリ地獄にはまって抜け出せないでいるヨーロッパで、2021年の冬現代アートの中心の座を取り戻した感のあるパリの最先端アートの美術館、パレ・ド・トーキョーは、そのコロナウイルスを四散させるような盛り沢山でエネルギッシュな企画を実現させていた。

(文・写真:市原研太郎)

■今までの市原研太郎執筆ブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

![【The Evangelist of Contemporary Art】市原研太郎のパリ・レポート(11/25~12/2)[3]](https://tokyo-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2021/12/1212Ichihara00-140x96.jpg)

![【The Evangelist of Contemporary Art】市原研太郎のパリ・レポート(11/25~12/2)[3]](https://tokyo-live-exhibits.com/wp-content/uploads/2022/01/220109Shiga-00-140x96.jpg)

コメント