【The Evangelist of Contemporary Art】リボーンアート・フェスティバル考―アートと被災地と復興(3)

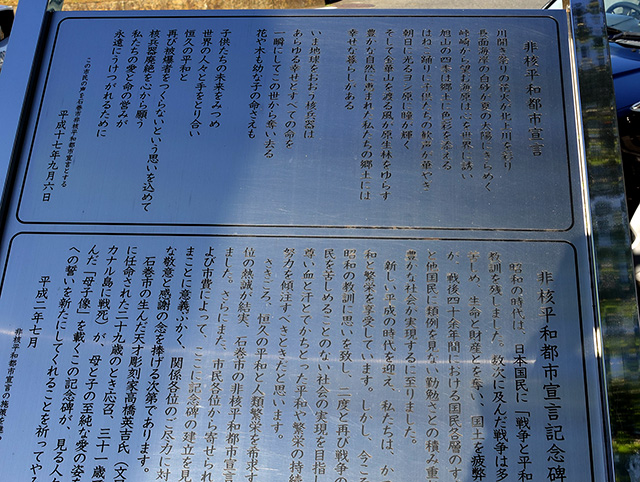

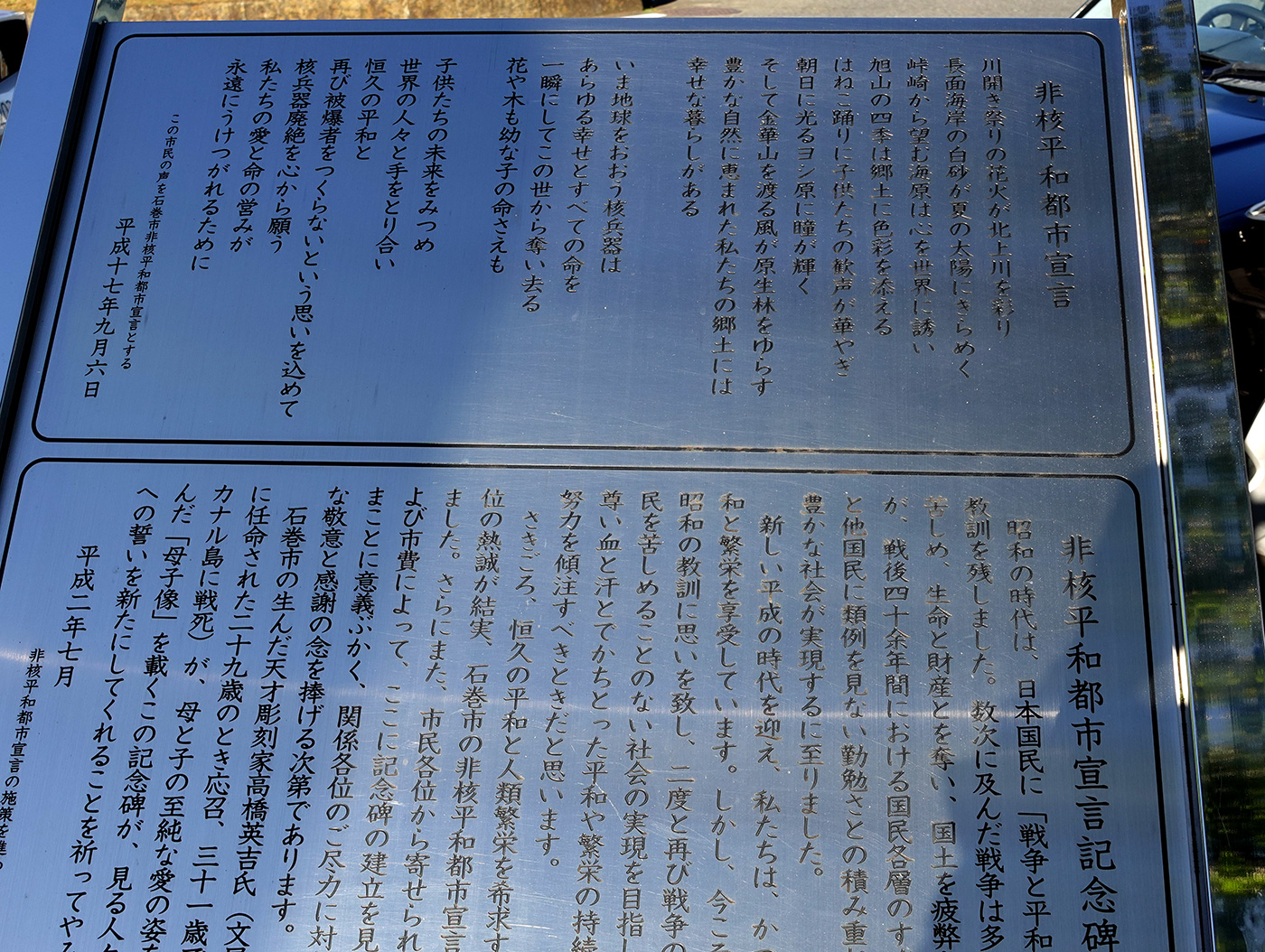

リボーンの中心会場である石巻市は、二つの宣言を行っている。それは、私が初めて降り立ったJR石巻駅前の小さな広場にひっそりと佇む記念碑や塔によって知られる。

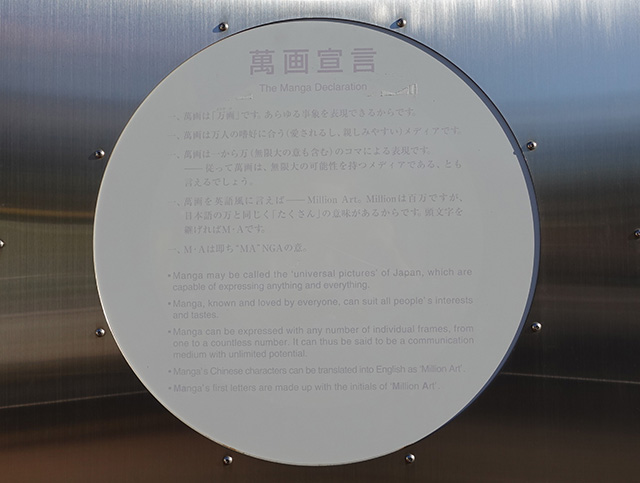

それらに刻まれた文章の一つは、非核平和都市宣言(1)、もう一つは、萬画宣言(2、3)である。その漫画文化を伝承する施設が、旧北上川の中州の中瀬公園に建つ石ノ森萬画館(4、5)である。

本展評(1)で語ったキュレーターの窪田氏との会食後、彼と彼のキュレーター・チームのメンバーとともに、夜に作品を鑑賞できる石ノ森萬画館へと向かった。

萬画館を目の前にする川縁にたどり着いて、これほど美しい作品(6)は見たことがないとしばし感慨にふけった。毎晩、萬画館を彩る光の色彩が変わるという。一つひとつの色彩に、震災にまつわる個人のエピソードがあると説明された。その楕円体の外観に光を投影したリボーン参加アーティストは高橋匡太、作品のタイトルは『光の贈り物』である。それは、アーティストが投げかけた「あなたが今、会いたい人は誰ですか?」「その人に想いを込めて届けませんか?」というリクエストに、被災者が真摯に答えたことの結晶だった。

ところで、今年のリボーンのタイトルは「利他と流動性」である。したがって、これまで取り上げた震災と復興がテーマの作品ばかりが出展されていたわけではない。石巻市街地エリアでは、旧北上川の対岸で海外から参加した数少ないアーティストの一組、ブラジルのバーバラ・ヴァグナー&ベンジャミン・デ・ブルカが映像作品の『Swinguerra』(7~16)を展示していた。そのタイトルの意味は、ブラジルの北東部のローカルなダンスと戦いとを掛け合わせたもので、奴隷が実践する戦闘の訓練にもなる同じブラジルの有名なカポエイラのようなダンスが想定されている。ただしSwinguerraの方は、暴力的な戦いというより男女の性的な相互行為を暗示しているようだ。とはいえ、その野卑なエロティシズムにはローカルな民衆の抵抗の姿勢が透けて見えて力強い。

しかし、アメリカのポップミュージックのダンスの影響を受けているので、それだけなら本場の洗練度に到底及ばない。それにローカルな土着のダンスや性文化をミックスしているところが、このダンスの比類ない魅力(私が常々言っている「ダサカッコいい」)の核心になっている。普通のカッコよさなら、アメリカのミュージックヴィデオを見れば十分だろう。

実は、2019年に開かれたヴェネツィア・ビエンナーレにこの映像が出展されていて、ナショナル・パビリオンのなかで私が一番気に入った作品だった。それが石巻で鑑賞できるとは、なんと奇妙な体験だろうか! そう言えば、石巻は日本のローカルである。その風景(展示会場はスケートリンク、17~19)に、この作品がピッタリ合っていたのは当然といえば当然だろう。

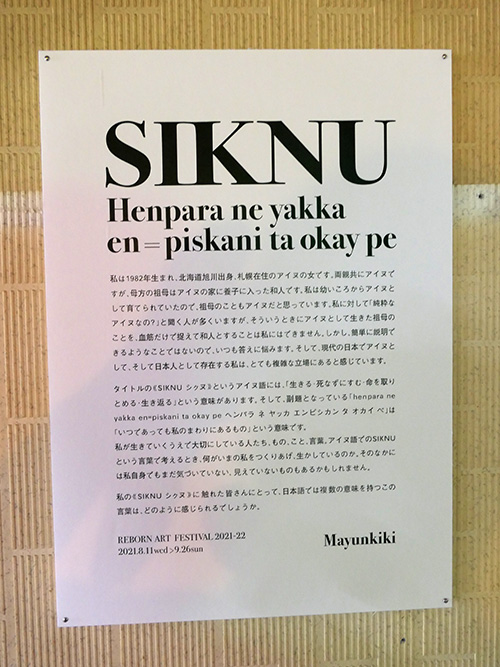

リボーンにおいて旧北上川の川向こうが海外(外部)だったとすると、その手前の此岸は内部の辺境ではなかろうか。この地区は、地元の人々から一目おかれた風俗地帯であったらしい。会場の元サウナ(20)に展示された作品は、この辺境に相応しい表現だった。辺境では、(石巻ではなく日本の)中心を転覆するようなパワーをもった作品に巡り会えるものだ。西尾康之は、ラドン(放射性物質)を浴びるキリストの磔刑像(21、22)を展示して死の世界への入口を指さし、肝っ玉のすわった二人の女性アーティスト、片山真理とマユンキキは、逆に理不尽な生の現実への抵抗に出立する。

後者のアーティストたちの作品は、テーマとして震災や復興を扱っているわけではない。が、被災者に勇気と希望の火を灯すという意味で、やはり震災と復興に強く結びつけられる。おそらく、それらは直接震災と復興に言及する作品以上に、被災地と被害者にコミットしているのではないか。一見マイノリティで弱者のアートと思われる作品が、彼女たちに秘められた抵抗のバネによって大震災の被害者に力を注ぎこむ。彼女たちもまた別の意味で当事者だからである。その点で、二人のアーティストはマイノリティだが、決して弱者ではない。それは、作品を見れば一目瞭然である。

彼女たちに共通するのは、マイノリティということである。片山は障害者、マユンキキは少数民族。そして両者の作品とも、それを隠すことはしない。むしろ、マイノリティを積極的に押し出すことで、彼女たちの当事者性を確認するよう鑑賞者に迫る。

この当事者性に対する意識は、雨宮庸介以外のリボーンに参加したマジョリティ(非当事者)のアーティストに希薄だったのではないか? リボーンの開催地である石巻、女川は、被災地という特別な地域(その住民の被災者はマイノリティに等しい)である。片山(23~31)は、そこで自分の姿をさらけ出すことで当事者を主張する(だが、装飾性が巧みに利用されることを忘れてはならない)。マジョリティの徴としての五体満足ではないマイノリティの日本人の姿を露わにすることで、自らを震災でカタストロフィを蒙った被災地と重ね合わせるのだ。したがって、鑑賞者が彼女に共感するのは、五体不満足の彼女に同情するからではない。被災地(被災者)の代表(代理)としての彼女の身体に無意識のうちに同一化するのである。

一方マユンキキの場合(32、33)、作品のナラーティヴの主題になるのは身体ではなく彼女の家族の歴史である。展示室に彼らの古い写真と母や友人との対話を記録したヴィデオが並べられ、自分のアイデンティティを探求する彼女のプロジェクトの一部(ファミリーアルバム)として機能している(残念ながらプライバシーの関係で作品は撮影できなかった。唯一カメラに収められたサウナ入口の写真を挙げておく、34、35)。

彼女の作品を通観して、それらの古い資料はアーティスト個人のものとはいえ、公的な歴史に属するように思われた。自己表現に集中するタイプの作品は個人的と見做されるので、それが一般化されることはなかなかない。逆にそれがアートの表現の自由を保障することにもなるのだが、マユンキキの作品では個人史がそのまま公的歴史になる。なぜなら、彼女がアイヌというマイノリティ出身だからである。マイノリティしかも日本の歴史のなかで抑圧され迫害された被害者であることが、マイノリティをして個人史を公的歴史の証言者にするのだ。

マユンキキはZoomによる非公式のアーティスト・トークにおいて、片山の作品と展示室が隣り合わせになることで、自分がマイノリティ、弱者として括られてしまうことに懸念を表した。既に述べたように、私は二人が事実としてマイノリティだが、決して弱者だとは考えない。二人の作品を鑑賞して、彼女たちを可哀想と思う人はいるだろうか。彼女たちは、自己を全面的に肯定できる強者だからだ。それほど表現の強度が高いのだ。彼女たちの作品に潜む自己肯定する力の強度が、当事者ばかりでなく非当事者に比類ない訴求力を帯びるのである。

確かにマユンキキのトークでの発言には、差別や偏見の標的にされることへの警戒心ばかりでなく、マジョリティの善意の感情(同情・憐憫)に対する反発がある。彼女は自らの制作を苦痛と感じているらしいが、それはマイノリティの抑圧の歴史と、自分の日常の生活(展示スペースのひとつは、彼女の自室を再現している)との間に懸隔があるからだろう。それゆえ彼女は、自己を犠牲にしてアイヌのために闘うと言わざるを得なくなる。まさに「利他」の精神である。そのような利他主義ならやめたほうがよい。というのは、それと対をなす利己主義が、以下に示す理由で不毛だからである。

アーティストは自己を肯定することで、勢い他者を否定しがちである。そうなれば、利己と利他のヘゲモニー争いの罠にはまる。そうではなく自己を肯定すると同時に他者を肯定する。その精神状態を《愛》と呼べば、《愛》を実現することこそ、アートに求められているのではないか? 《愛》は、萬画館に投影された多様な色彩の光のように、自己(アーティスト)と他者(被害者)のコミュニケーションの末に、両者をともに肯定するのだ。

最後に、タイトル=テーマである「利他と流動性」について簡単に考察しておきたい。

「利他」について。人間はいつまでも利他的ではいられない。いつかは利己的な生活に舞い戻っていく。それは、利他的な切迫した想いを抱いて被災地に馳せ参じたボランティアが、その場を去っていった当然の理由だろう。勿論、そのすべてではないにしても。利他は利己に収斂する。そうしないまでも堂々巡りして循環する。煎じ詰めれば、利他は利己の補完にしかならない。利他は、真のサステナビリティを獲得できない。では、どうすればよいか?

だから「流動性」ではなく、発想の転換が必要である。それは、自己と他者を愛する、つまり自己と他者の存在を肯定することである。同一の世界で、自己と他者を肯定することだ。言い換えれば、利己や利他主義のように一方が他方を否定する二項対立ではなく、平等な共存の思想。そして、そこに自然を含めること。《愛》は、人間中心主義ではないからだ。確かに「人間は自然の一部」(小林武史)だとしても、現在そのふたつの間には、環境破壊、危機的な気候変動に象徴的なように、深い亀裂が走っている。この亀裂を塞ぐことは並大抵のことではない。その亀裂を生み出した原因が利己的な人間なので、その当人にお前は自然の一部であると説教しても、素直に聞き入れることはあるまい。そうであれば、なおさら人間の責任は重大なのだ。毀損された自然を修復することは、被災した都市や町を復旧すること以上に困難な作業である。

リボーンには、それを試みている参加アーティストがいた。本展評(2)で取り上げたビオトープを牡鹿半島に造成している志賀理江子と彼女の仲間たちである。その根底にエコロジー、さらに言えば《愛》がある。

いかに利己的な人間であっても、自愛(ナルシシズム)はあるだろう。まず、その愛に訴える。その上で、自分の延長上にある他者と自然を愛することを促す。《愛》は利害関係ほど排他的ではない。それは、差別(否定)を否定することから生まれるからである。そのように《愛》が勝って存在(自己と他者と自然)が肯定されれば、利己の口実に陥りがちな「利他」に取って代わって世界を変革できるのではないか? そしてそのとき、「流動性」は不安定性を招く災厄(流動性によって引き起こされる経済格差は人間の生命を弄ぶ。その利己的な文化は貧しく醜悪)であることをやめるだろう。

(文・写真:市原研太郎)

↓その1、2を読む

【The Evangelist of Contemporary Art】リボーンアート・フェスティバル考―アートと被災地と復興(1)

【The Evangelist of Contemporary Art】リボーンアート・フェスティバル考―アートと被災地と復興(2)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント