【The Evangelist of Contemporary Art】リボーンアート・フェスティバル考―アートと被災地と復興(2)

日和山から見下ろす景色に、3.11の残酷な出来事がオーバーラ

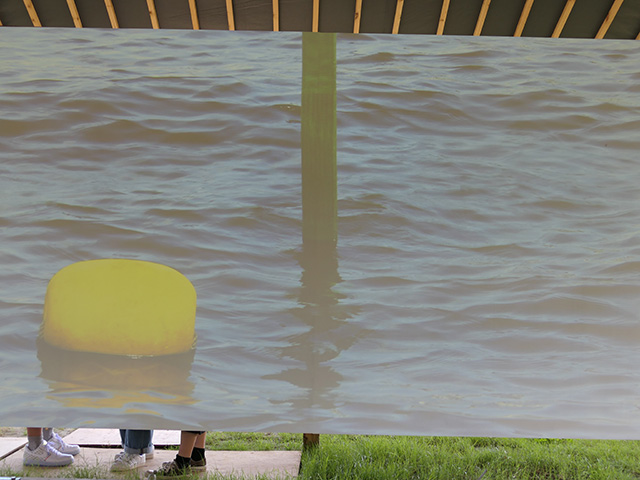

石巻市民は大震災の当事者(経験者)であり、雨宮は非当事者(非経験者)である。雨宮をして、深い裂け目を架橋するのに二重、三重の仕掛けを必要とさせたのは、それだ。他にも、その断絶を痛感させる作品があった。災害の当事者と非当事者の決定的な違いが現れた作品といえば、石巻の隣町、女川の漁港(1)近くに置かれた加藤翼の作品『Surface』(2~15)ではないだろうか。

震災に積極的に関わるということなら、女川の港において加藤のディレクションで行われたイベントのドキュメントは、衝撃的である。それは、大津波で流され女川港の岸壁の前(16)に沈んだ車両を引き上げる参加型のイベントの模様を撮影した映像である。だが、アーティストと地元民が協働して引き上げた車は、当事者と非当事者の絶対的な違いを、逆に浮彫りにしたように思われる。震災で生き残った被災者たちが駆け寄り引っ張り上げたのは、10年後に発見された彼らの仲間の身代わりだった。しかし、海藻や貝類がこびりついたその無残な姿は、非当事者にとっては単なる廃棄物かもしれないが、当事者にとっては懐かしくも耐えがたい〈なにか〉である。

この車の残骸を見て号泣した住民がいたと聞いた。この逸話は一見感動的だが、もしかしたら、このイベントが住民の消えかけていたトラウマをまさぐり露わにしたかもしれない。10年来復興という美名の下に隠されてきたものが闇から蘇り、当人が感極まったとしてもおかしくはない。そして、自分の忘却を恥じて落涙した。しかし、それを直視し続けることはできなかった。フロイトの用語を借りれば、それは身近の親密なものが抑圧され、時が経ってまさに暗い海の底から立ち戻ってきた。それは「不気味なもの」である。それゆえ当事者=地域住民は、過去の遺物=異物を彼らの視界の外に放逐しようとする。実際、引き上げられた車はその現場にない。

ならば、なぜ交番は遺構として残されたのか? ここで言う交番とは、同じく女川港の前に建てられていた旧女川交番(17~21)である(写真で分るように、鉄筋コンクリート造りの建物は、津波で根こそぎにされ横倒しになっている)。

交番が残され自動車が取り除かれた理由は、パブリックとプライベートの違いだろう。交番はパブリックで個人の痕跡はない。自家用車は一般的に何者かの所有物であり、その人間の匂いが染みついている。それが津波の犠牲者の所有物だったとすれば、なおさら不気味さが増す。

非当事者は、当事者に無力さや非力さを感じさせることを強いてはならないだろう。我々には、喪に服することで緩慢な忘却に委ねなければならないこともある。それは人間に限界があるからである。アートは、プライベートな領域に踏み込むことを極力避ける。プライバシーの侵害になる以上に、アートが肯定すべき人間の存在自体を傷つけることになるからである。

まさにパブリックな記憶が交番に象徴されている。なぎ倒された旧交番は、忘れてはならない悲惨な大惨事の爪痕であり、パブリックな記憶として二度と繰り返さないことを生存者と後世の人々が誓う大切な機縁となる。一方個人所有の自動車は、プライベートな記憶であり、その喪失を償ってくれるものはなにもない。それは、当事者(被害者)の忘却を除いて埋め合わせられない。非当事者は、それを肩代わりできないのだ。とすれば個人の車は、同じ女川の旧交番のように遺構にはならないのである。

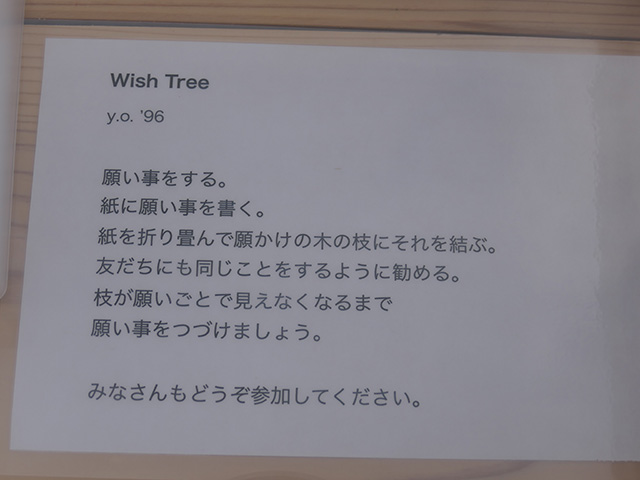

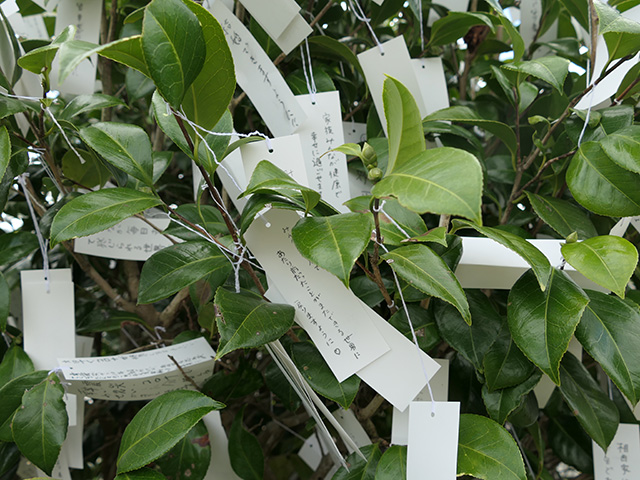

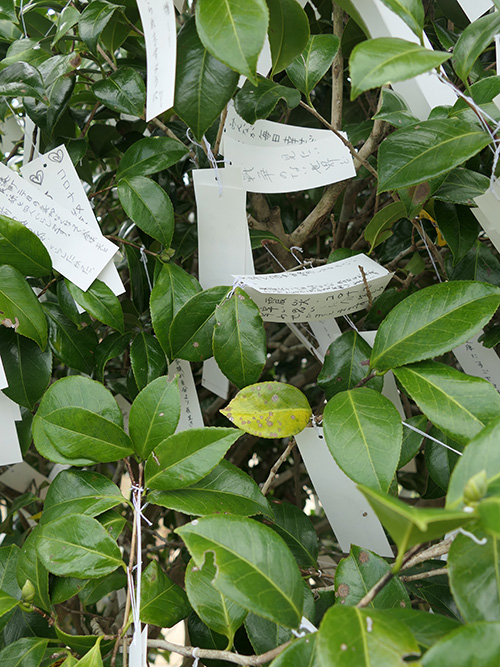

この旧交番のすぐ横に、リボーンはオノ・ヨーコの『Wish Tree』(22~30)を設置した。

この作品にも、当事者と非当事者の違いがまざまざと示されている。ここを訪れて木に短冊を結びつける観光客の願いは、犠牲者には届かない。それが、彼らを追悼することでなければ、なおさらである。その過去の記憶を留める遺構の前(31、32)では、レクイエムの一途な思いですら空しいのだ。

そこから通りのなだらかなスロープ(33)を真っすぐ上っていくと、女川駅前の広場に会田誠の『考えない人』(34~37)がある。

それは、高い台座の上から見下ろしているように思われる。その視線(38、39)の先にあるのは、願かけの木である。だが、よく見れば、このおむすび君は瞑目している。では考えない人とは、一体誰なのか? この奇妙な座像は、考えないことを能天気に周囲に振り撒いているとも、考えない人間への辛辣な当てつけとも受け取れる。その宛先は、女川の住民だろうか? だが、彼らは盛り土方式の復興という賢い選択をしたのではないか? 彼らは熟慮の末に、障壁となる堤防を築いて自然と対立することなく、自然つまり母との融和を実現しようと試みているのだから(40~46)。

そうでなければ、瞑目する視線は『Wish Tree』に向けられているのか? それはオノ・ヨーコか、それとも願かけをする観光客か? 私は、考えない人々は復興した被災地を訪れる観光客(日本人の多数を占める大衆)ではないかと解釈する。もちろん、その全員ではないが。

観光客を集めるという意味では、リボーンは町おこしのイベントとして成功している。しかし、成功すればするほど非当事者ばかりでなく当事者も、言い換えればプライベートではなくパブリックな震災の忘却が浸透していくのではないか? それではリボーンの本来の趣旨から遠ざかるだろう。もしそうなら、リボーンは失敗に導かれる。被災地で開催されるがゆえに、リボーンはパラドキシカルなモーメントを必然的に孕むフェスティバルとなっている。

結局のところ、考えない人は、それが見る人に跳ね返るだろう。おむすび君は慎ましやかに、考えないことを揶揄している。だが、考えることの難しさをも仄めかす。我々、彼の前で途方に暮れる現代人は、これからどうすればよいのだろうか?

女川は減災の思想から、他の被災地のように巨大堤防を造らず、盛り土で土地の嵩上げをした結果、なだらかな傾斜と段差のある地形(47)となった。

幅広くゆったりとしたメインストリートから透視法的に眺められる風景(49、50)は美しい。だが、この綺麗に整えられた秩序が堅苦しく感じたことも確かだ。石巻に戻ってほっと安心したことを覚えている。堅苦しさを覚えたのは、人工的に造られたメインストリートのパースペクティブが、原発を望むことから視線を逸らしているからかもしれない。この一直線の大通りから、大震災の遺構は望めても、議会の決議を得て再稼働を待っている女川原発を見晴かすことはない。

だがリボーンに、原発問題を取り上げた作品がないわけではない。

それは、女川から太平洋に突き出した牡鹿半島の小積エリアにあった。

志賀理江子は、原発が女川にあることを鋭く意識して、原発に疑問を呈する作品(51)を設置していた。彼女の仲間とともに、ビオトープの実験的な施設を形成するプロセス(52~6

原発事故は、アントロポセンを象徴するカタストロフィである。人間が自然に撒き散らした致命的な汚染が長期間残存するという危機的な状況。これが東日本大震災の被害を複雑にする。地震と津波は自然災害だが、それが引き金となって起きた福島第一原発(通称フクイチ)のメルトダウンは、原発を推進し建造した国家による人災であり、人間の自然への破壊行為の生々しい痕跡を広範囲に、さらに長期に渡って環境に刻み込む。だが、その元凶となるものが隠されているとしたらどうか? 女川(70)のメインストリートのパースペクティブの視界から外れているのはフクイチではない。フクイチ同様、被災地に建っている女川原発なのだ。

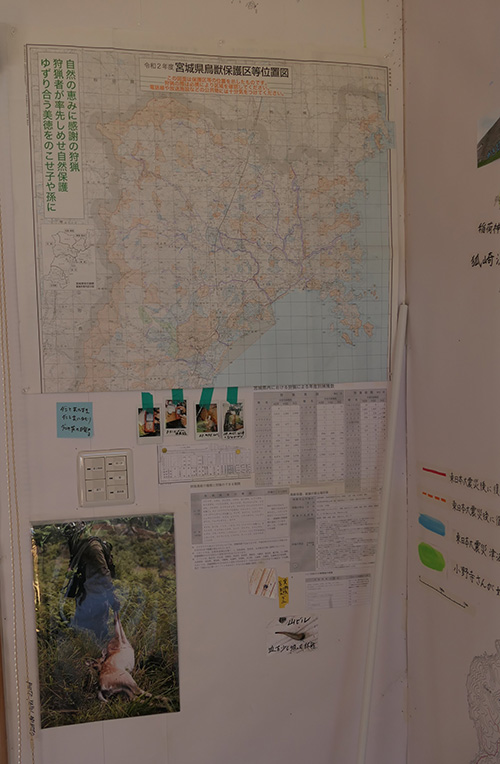

ビオトープは、反原発の反語的な主張「原発は自然のなかにあってよいのか?」ではないか。その意図は、会場のオフィス内に貼られた牡鹿半島の地図で明白である。ビオトープが整備されつつあるこの敷地の裏側に厳然と存在する女川原発の位置と、そこから延びる建設中の大型道路が意味するもの(原発の危険性)は、ビオトープの造成によってその重大さを増す。このビオトープは、アートのフェスティバルといって浮かれ騒いでいてよいのかと、鑑賞者に警鐘を鳴らす作品でもあるのだ。

すべてではないが、震災関連の作品は紹介した。では復興は? 直接復興に言及した作品といえば、牡鹿半島の桃浦エリアの展示された岩根愛の『Coho Come Home』(71)がある。女川で行われている銀鮭の養殖を題材にしたドキュメンタリー(72)は、アメリカのカリフォルニアにおける固有種の銀鮭復活の地道な活動の記録(73)ともども、震災で打撃を受けた養殖業の復活に賭けた漁業関係者の努力の賜物が如実に伝わって感動的だった。

(文・写真:市原研太郎)

↓その1を読む

【The Evangelist of Contemporary Art】リボーンアート・フェスティバル考―アートと被災地と復興(1)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント