W'UP★7月22日~9月18日 「大正時代―公文書でたどる100年前の日本―」 ~100年前の記録から当時の日本を知り、大正時代を学ぶ~ 国立公文書館(千代田区北の丸公園)

2023年7月22日(土)~9月18日(月・祝)

「大正時代―公文書でたどる100年前の日本―」

~100年前の記録から当時の日本を知り、大正時代を学ぶ~

今から約100年前、大正時代(1912~1926)には、政党を基盤とした議会政治の確立、男子普通選挙の実現、女性の社会進出、教育の充実と子どもの保護、国際連盟の発足といった、現在の私たちともつながりのある動きが生まれていました。一方、第一次世界大戦や、発生から100年を迎える関東大震災など、現在も多くの人々に記憶される出来事も起きています。本展では、今から約100年前の日本がどの様な時代だったのか、国立公文書館が所蔵する資料からご紹介します。

特別展「大正時代―公文書でたどる100年前の日本―」見どころ

ストーリー性のある展示で大正時代を追体験

本展では、3部構成により、約100年前の日本に起こった激動の流れをご紹介しています。 展示会を観覧後、大正時代を追体験する満足感が得られるような展開になっています。

第一部 新たな時代の幕開け 大正元年~5年

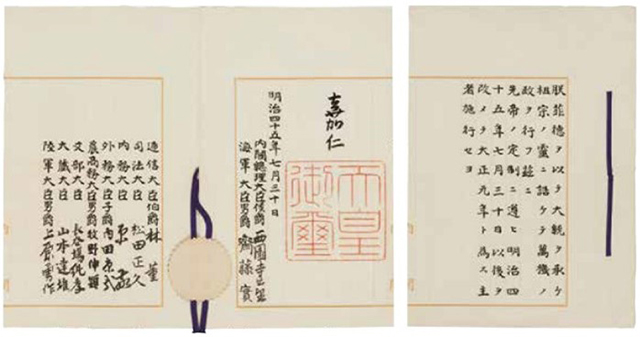

明治45年(1912)7月30日の明治天皇崩御に伴い、皇太子嘉仁親王が践祚し、大正に改元され、新たな時代の幕が上がりました。

大正元年12月、陸軍の増強要求を拒んだ西園寺公望内閣は総辞職し、桂太郎が後継内閣を組織します。 しかし、政党政治家たちの反発が強まり、一般国民も巻き込んだ倒閣運動に発展し、大正2年2月に桂内閣は倒れました(大正政変)。 後継の山本権兵衛内閣では行財政改革が進んだものの、海軍の汚職事件により、海軍出身の首相への批判が高まり総辞職、大正3年に国民的な人気により大隈重信が内閣を組織しました。 東京帝国大学教授吉野作造は、政治は国民の幸福のために国民の意見によって行われるべきとして、「民本主義」を唱えるようになりました。

大正3年7月、ヨーロッパで各国を巻き込んだ欧州大戦が勃発すると、日本はイギリスなどの連合国側として参戦し、翌年には、日本が中国において得ていた権益の維持・強化を目的とした諸要求を中国に認めさせました(対華21か条要求)。

明治45年(1912)7月30日、明治天皇の崩御に伴い、皇太子嘉仁親王が践祚、7月30日以後を大正元年とする改元が行われました。資料は改元に関する詔書で、明治時代に定められた制度に従い、改元が行われることが書かれています。

第二部 国際社会の中で 大正6年~11年

欧州大戦の最中の大正6年(1917)、ロシアで二月革命、十月革命が起こり、ソビエト政権が樹立され、大正7年8月、日本はアメリカやイギリス、フランスと共同でシベリアに出兵しました(シベリア出兵)。国内ではシベリア出兵とも関連して米価が急激に高騰し、庶民の不満が暴動となりました(米騒動)。

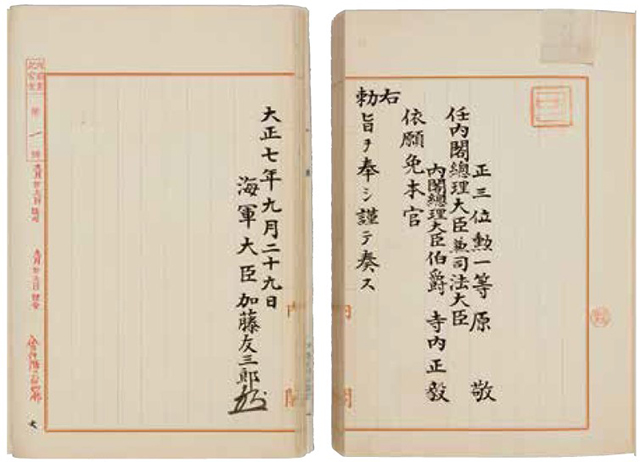

大正7年9月、立憲政友会総裁の原敬が内閣を組織しました。11月にドイツが降伏したことで欧州大戦は終結し、大正8年にパリで開かれた講和会議には、日本も戦勝国として参加しました。この会議で対独講和条約が調印され、大正9年に国際連盟が発足すると日本は常任理事国となり、新渡戸稲造が事務局事務次長を務めました。

大正10年にはワシントンでアジア・太平洋地域の安定や海軍の軍備制限などを協議する国際会議(ワシントン会議)が開かれ、大正11年2月にかけて会議参加国の間で条約の締結や決議が行われ、安定が模索されました。

国内に目を転じると、大戦終結後は深刻な不況に悩まされ、社会不安が広がります。こうした状況に対応するため、大正8年に民力涵養運動が開始され、大正9年には内務省に社会局が設けられました。また中・高等教育を中心に教育の拡充が進められ、高等教育機関への進学者が増加していくのもこの時期の特徴です。

大正7年9月29日、原敬が内閣総理大臣兼司法大臣に任じられ、原敬内閣が成立しました。

第三部 関東大震災とデモクラシーのゆくえ 大正12年~15年

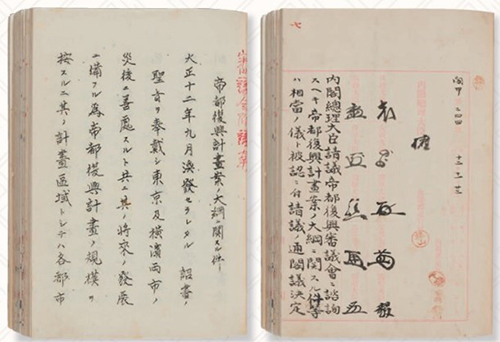

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災は、死者約10万名、行方不明者約4万3千名、全壊家屋は約12万8千戸、焼失家屋は約44万7千戸という甚大な被害をもたらしました。 9月2日に非常徴発令、臨時震災救護事務局官制、戒厳令が発せられたほか、私法上の金銭債務の支払延期(モラトリアム)を認める緊急勅令などにより、人びとの生活を支える対応が取られました。生活復旧の実施と並行して東京・横浜の復興計画の具体化も進められ、9月27日に設置された帝都復興院は、復興計画案をまとめ、帝都復興審議会に諮詢されます。

大正13年6月、憲政会、立憲政友会、革新倶楽部の3党による連立内閣として加藤高明内閣が成立しました。大正14年、衆議院議員選挙法の改正により、男子普通選挙が規定され、長年の普通選挙権獲得運動が一定の実を結びました。大正15年には府県制が改正され、地方選挙にも男子普通選挙が採用されます。一方で、女性の参政権を求める運動も見られましたが、時期尚早との意見が強く、この時には実現しませんでした。

こうした政治変動のなか、大正15年12月25日、大正天皇が崩御、皇太子裕仁親王が践祚し、昭和へと改元されました。

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、東京や横浜を中心に、関東・東海地方各地に甚大な被害が発生しました。政府は、応急的な救援活動を行う他、東京・横浜を中心とした本格的な復興計画を策定します。資料は大正12年11月22日に閣議決定された帝都復興計画案の大綱です。大綱では、街路の整備、公園や市場の配置、土地区画整理、防火措置、港湾や運河の整備が掲げられ総額5億円を超える規模の事業が計画されました。この計画は帝都復興審議会、帝国議会で大幅な予算削減が行われ、一部の事業が実現するにとどまりました。

大正時代には、選挙権・被選挙権に対する所得制限を撤廃する普通選挙や女性参政権の実現など、国民の政治参加を求める声が高まりました。大正14年5月に改正された衆議院議員選挙法の第5条で、男性の選挙権・被選挙権に年齢以外の制限がなくなり、いわゆる男子普通選挙が実現しました。

「大正時代―公文書でたどる100年前の日本―」

開催期間 2023年7月22日(土)~9月18日(月・祝)

開催地 国立公文書館 東京本館1階展示ホール(東京都千代田区北の丸公園3-2)

アクセス 東京メトロ東西線 竹橋駅下車 1b出口 徒歩5分

開催時間 9:15〜17:00

※8月10日・9月15日は20:00まで

期間中無休

入場無料・予約不要

国立公文書館HP https://www.archives.go.jp/exhibition/

関連イベントについて

特別展記念講演会

特別展の監修者、清水唯一朗氏(慶応義塾大学総合政策学部教授)をお迎えして記念講演会を開催します。

演題 挑戦と変革の15年-明治と昭和のはざまで

講師 清水唯一朗氏(慶応義塾大学総合政策学部教授)

日時 7月28日(金)16:00〜 (60分程度)

会場 国立公文書館東京本館4階会議室

参加費無料・事前申込制

参加人数 50名(先着順)

募集方法 メールにより、参加受付を行います。7月25日(火)まで受付中。受付は先着順のため、期間中に満席になった場合は受付を終了することがあります。詳細は当館HP、SNSをご覧ください。

展示解説会

企画担当者が見どころを紹介する展示解説会を行います。

展示解説会終了後、展示会場で企画担当者に質問が出来ます。

展示会をより深く理解できるイベントです。

日時

第1回 8月16日(水)14:00~

第2回 9月6日(水)14:00~

各回40分程度

会 場 国立公文書館東京本館4階会議室

参加費無料・事前申込制

参加人数 各回40名(先着順)

募集方法 メールにより、参加受付を行います。受付期間、受付方法につきましては、後日、当館HP、SNSでお知らせします。

| 住所 | 東京都千代田区北の丸公園3-2 |

| TEL | 03-3214-0621 |

| WEB | https://www.archives.go.jp/ |

| 開館時間*1 | 【展示場】企画展・常設展9:15 ~ 17:00 ※特別展は異なるため、WEBサイトでご確認ください。 【閲覧室】9:15~17:00(入室は16:30まで) |

| 休み*2 | 【展示場】展示会毎に異なるため、WEBサイトでご確認ください。 【閲覧室】日、月、祝、その他法令により休日に定められた日、年末年始(12/28~1/4) |

| ジャンル*3 | 文書、歴史資料 |

| 入場料 | 無料 |

| アクセス*5 | 竹橋駅1b出口より徒歩5分 |

| 所蔵資料 紹介ページ | https://www.digital.archives.go.jp/ |

| *1 展覧会・イベント最終日は早く終了する場合あり *2 このほかに年末年始・臨時休業あり *3 空欄はオールジャンル *5 表示時間はあくまでも目安です | |

国立公文書館(千代田区北の丸公園)

コメント