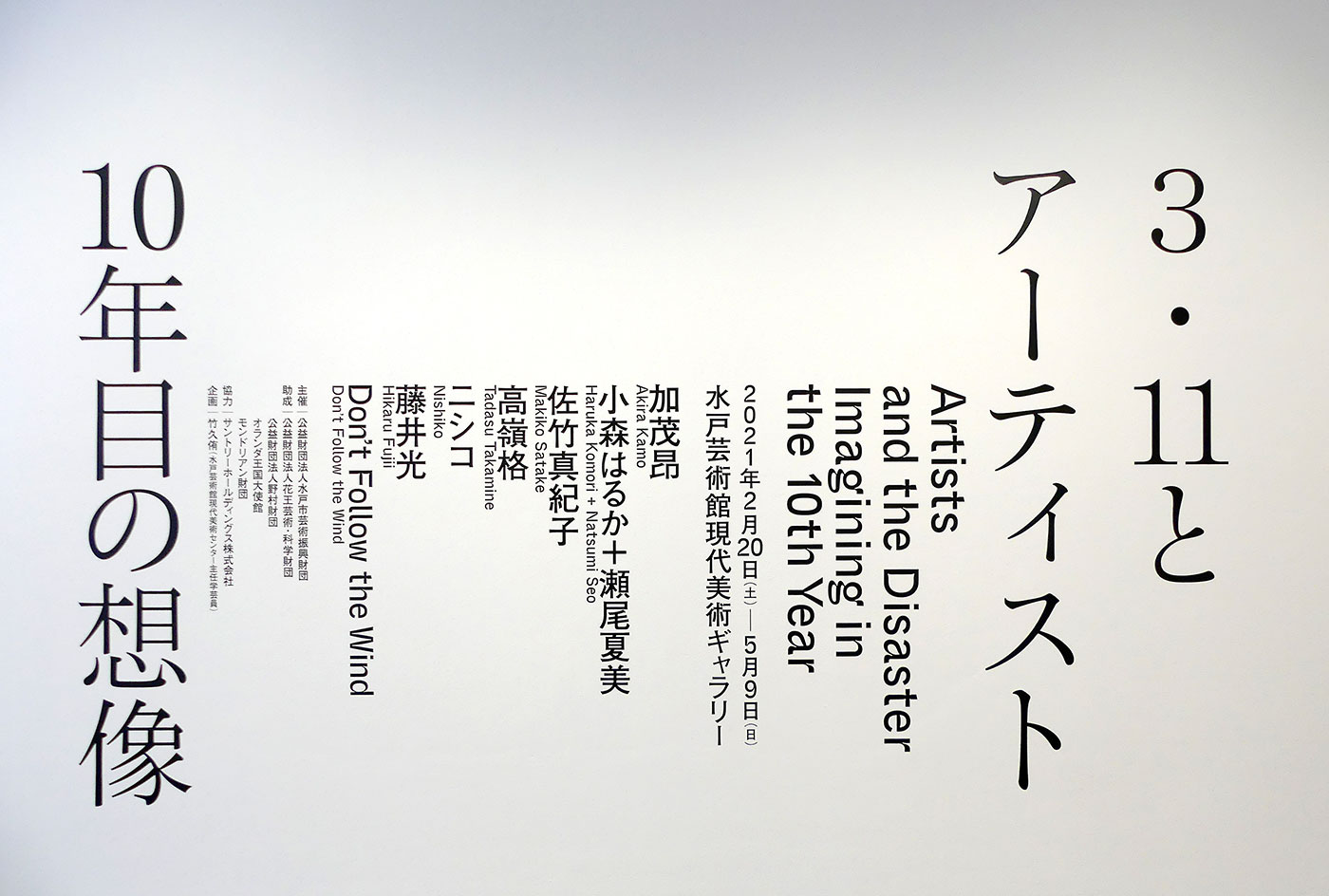

【The Evangelist of Contemporary Art】10年の後―水戸芸術館で「3.11とアーティスト:10年目の想像」展を観る(後編)

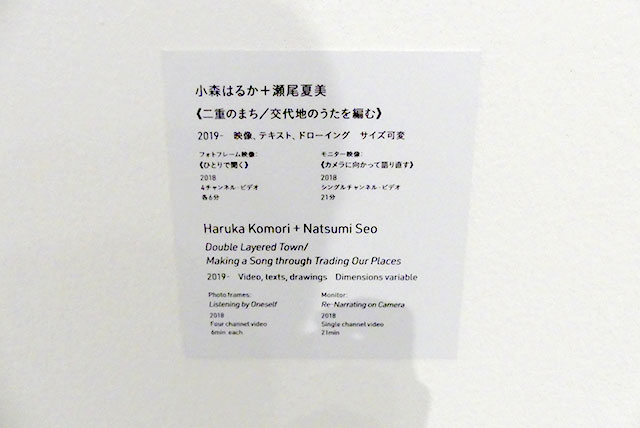

展覧会から最近・最新の作品も観ておこう。大震災後の復旧と復興は、町や田舎の風景を一変させた。その変貌の様を、前述の小森+瀬尾は「二重のまち」と冠した。

加茂昂は、絵画(49~55)の厚塗りの絵の具の窪みにぽっかり開いた穴のような立看板(56)で、それを見事にネガティヴに浮かび上がらせた。佐竹真紀子は、東北地方の民俗史を学ぶなかから、津波の傷痕の欠落をファンタジックなイメージで埋める繊細なジェスチャーの絵画(57~66)を展示した。震災ですっかり変わった地元の情景に、自分の住む土地に由来する記憶や歴史を重ね合わせ、画家特有の想像力によって文化的に昇華させようとしたのだ。

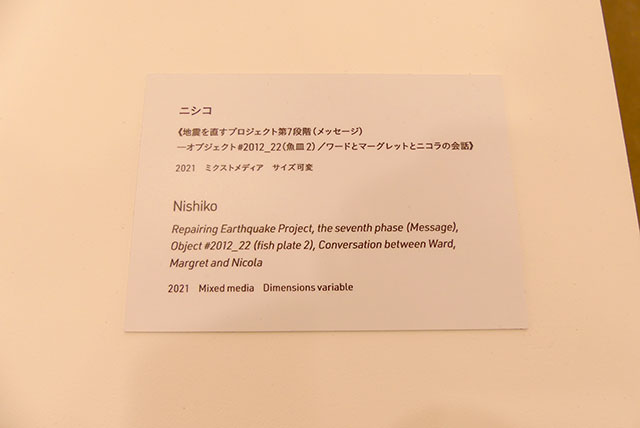

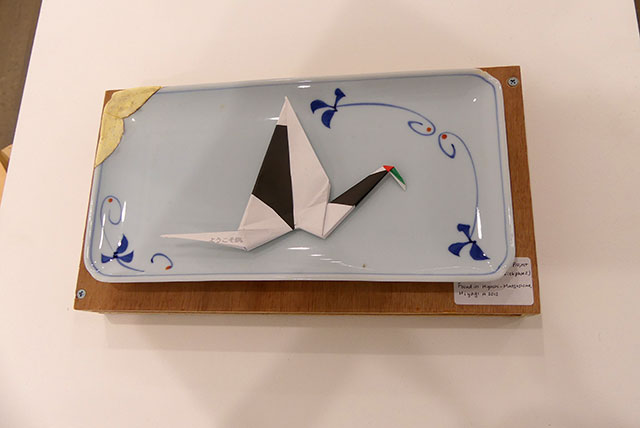

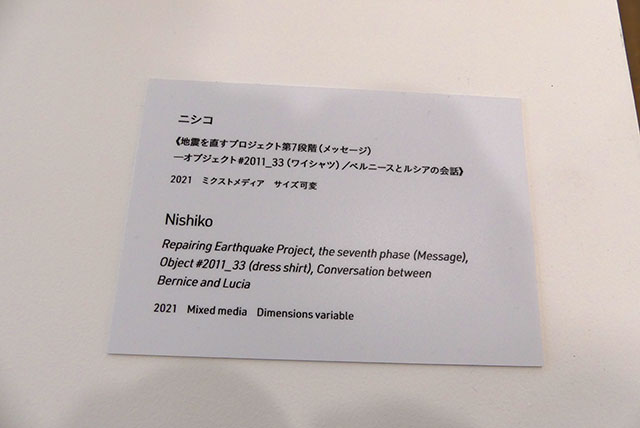

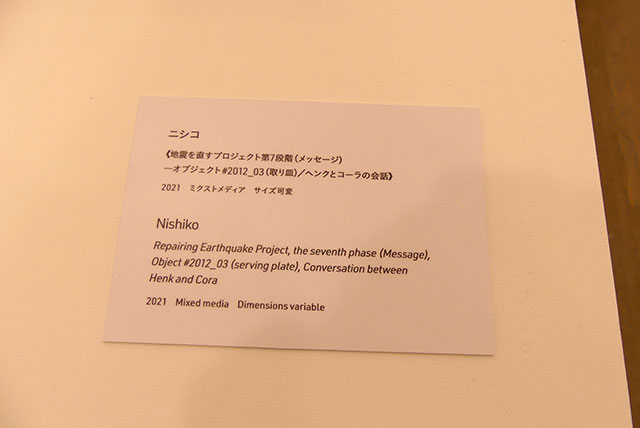

もっとも遠回りして日本に帰還した震災の痕跡は、ニシコのインスタレーション(67~76)に見ることができる。被災地で拾われた様々な物品やその破片の写真が、それだ。おそらく、それらは元の持ち主に正確に送り返されることはないだろう。しかし、日本の美術館に一時的にも保管されるという事実が、3.11の遺留物を預かっている外国の人々に限らず、人間の善意を証明するかけがえのない徴になるのではないか。

他者への共感が、それを必要とする人間に届くことは簡単ではない。人間は自己保存本能をベースに設計された被造物なので、他者が被った不幸に鈍感であるように反応する生存機械だからだ。だから、自己犠牲(利他行為)を学ぶのではなく、この共感力を養うよう努めることが肝要である。そうすれば、他者を襲う苦難に直面して見て見ぬふりはできなくなるだろう。

少なくとも偏見や差別なしに他者に接することができれば、災禍を蒙った他者に無意識に善意を持って行動することができる。非常事態に善意は不可欠なのだ。とりわけ悪意が充満する社会では、大惨事でなくとも他者の不幸を看過できない情動の喚起と、共感に基づく善意の行いを人間に習慣づけることが奨励される。その実験的試みが、藤井光の作品であることはすでに示した。

しかし、震災関連で解決されない問題は10年の後でも山積みの状態にある。とりわけ原発事故を安全に収束させる先の見えない行程と、それに伴って汚染地域の長引く帰還問題で疲弊する元住民。本展が「想像」をテーマとするからか、それらを題材にする作品は出展されていない。事故後、原発のタブーがさらに強化されたのだろうか? その渦中にありながら、今やオリンピックを正当化する接頭語すら閑却された「復興」五輪が開催されようとしている。

この復興に立ち塞がる絶望的な障害に、新型コロナウィルスのパンデミックが加わった。とくにコロナウィルスの感染の爆発は、震災の記憶を我々から遠ざける効果がある。と同時に、本展のセクション8の解説(77)で語られているように震災を抜き差しがたくパンデミックと「地続き」にしている。そればかりではない。この災厄の連鎖(現在の最重要課題といえば地球規模の気候変動である)は、今後10年のうちに人類の未来(運命)を左右するかもしれないのだ。

この暗いシナリオのコンテクストでは、惨禍は意識から追放しようとすればするほど無意識に潜り込む。とすれば、問わなければならないのは「東日本大震災にとってアーティストとは何か?」であって、その逆ではない。それは、喉に引っ掛かって取れない小骨のように、参加アーティストに無言の圧力をかける。アーティストは表現する(しなければアーティストとは言えない)。すると、作品は自己表現になる。この自己は、当事者でないかぎり災害とは無関係(小森+瀬尾の言う「非当事者」)である。だから、アーティストは外部から介入することになる。大震災直後、彼らの多くがボランティアとして被災地に入ったのは当然である。鋭い感受性と感情移入を得意とするアーティストは、居ても立ってもいらず被害者の救援に駆けつけたのだ。

それは素晴らしい誠実な行為であり、その記録を公開したアーティストもいた。それは立派なアートである。彼らの行為の足跡が、端的に感動を呼ぶからだ。だが、一時の気持ちの高ぶりはいずれ減退し、被災地が復旧するにつれ彼らの自発的な援助の必要も徐々になくなる。そうなれば、彼らの熱意とエネルギーの賜物も色褪せてくるだろう。

その時、復興する被災地に立ち尽くすアーティストは自問自答するかもしれない。「私たちは、この光景を前にして何者なのか?」。 災害地域の出身でない限り、アーティストは当事者(被災者)ではない。すると、上の問いに対する答えが自ずと立ち現れるのではないか。「あなたは〈媒介者〉である」。〈媒介者〉は、支配者や指導者(たとえば藤井の出展作は、演出家の指揮の立場をあからさまにしている)でも、傍観者や服従者でもない。

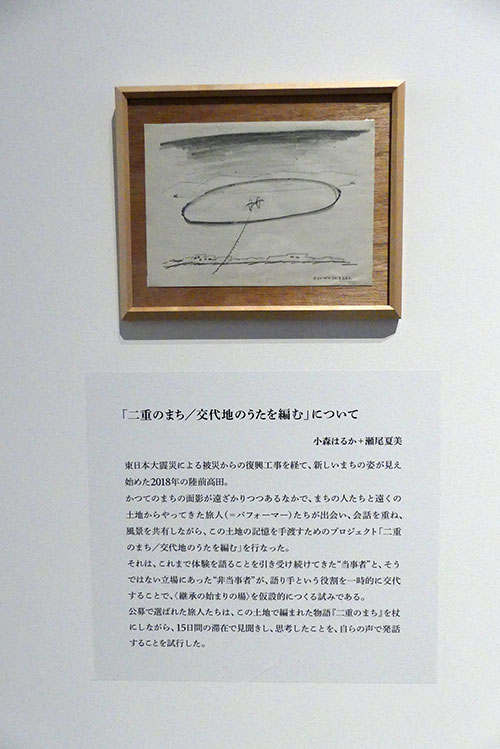

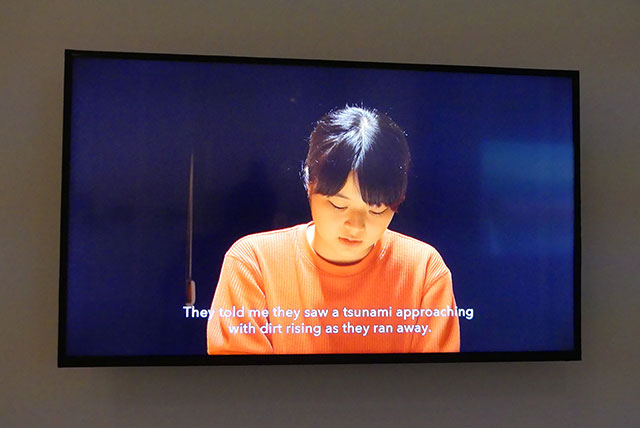

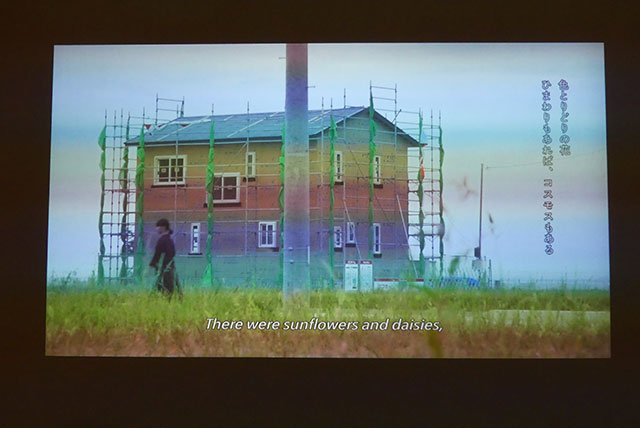

その〈媒介者〉になることのプロセスと成果が、展示室の1‐bに配置された、瀬尾夏美の《二重のまち》(復興で嵩上げされた地上の現在と地底の震災以前の過去、78~84)と、小森はるか+瀬尾夏美の《二重のまち/交代地のうたを編む》(85~96)である。「二重」とは当事者の被災者にとって二重である同時に、表現者にとって二重のまち(被災地)である。そのなかで、私が本展でもっとも印象的だった小森+瀬尾の映像作品《二重のまち╱四つの旅のうた》(2020年、97~100)が制作された。ここには被災者と〈媒介者〉の和解が確実に刻まれていたからだ。地底(過去)にある美しい故郷の佇まいと、地上(現在)の荒廃から復興しつつある目新しい光景。当事者と行動をともにして、その二つの世界を往還する外来の〈媒介者〉の姿が、そこにあった。

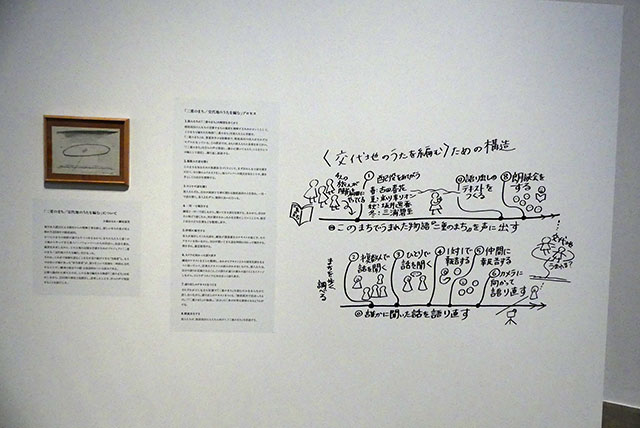

小森+瀬尾のケースでは先の問いに対して、様々なメディアを用いた地道な記録の継続と、〈媒介者〉としてのアーティストを題材にして答えている。彼女らが依頼した旅人(外来者)に、記録と想像の働きを兼ねる目撃者かつ語り部として、〈媒介者〉のモデルになってもらうのである。媒介は、対象を伝達(提示)すると同時に遮蔽(間接化)する。この二律背反(アンチノミー)を解消するのではなく、引き受けること。それが、被災地に留まることを選択した小森+瀬尾のレゾンデートルである。

このアンチノミーを回避する直接的表現のドキュメンタリーがなかったのは、10年後の本展の特徴である。反対に遅速性の絵画(というのは、加茂や佐竹の描く絵画は写真や映像とは違い、表現の底に沈殿するのに時間がかかる)は、即効性の「記録」のリアリティに代わって、それ固有のリアリティを開拓する。それは、「想像」を駆動してアンチノミーと向き合う強力なメディウムとなる。

《二重のまち/交代地のうたを編む》において〈媒介者〉の〈媒介者〉となることで小森+瀬尾は、二つの光景(過去と現在、現在と未来)を重ね合わせた。一方は、被災地の過去と現在、他方は現在と未来の世界である。後者は、現在に対する未来、被災地を含む10年後の日本だ。

その意味で小森+瀬尾の《二重のまち╱四つの旅のうた》には、悲劇が悲哀に変わる時間の経過に、今後10年の世界の環境の改善(そこに原発の廃棄が含まれる)への祈りが籠められていると思う。慰霊と祈願の二重映しの想像の風景が、我々の眼前に広がっている。

(文・写真:市原研太郎)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

水戸芸術館

コメント