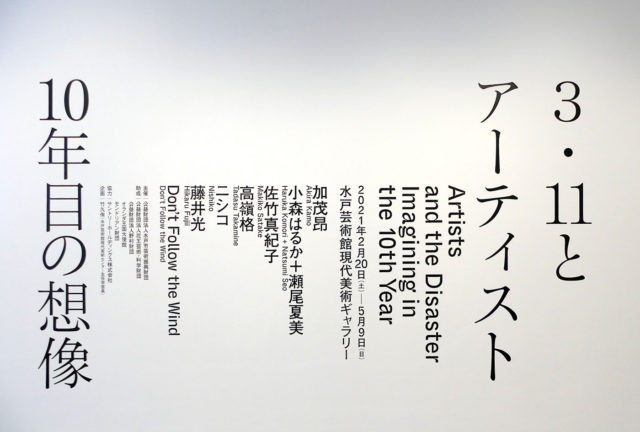

【The Evangelist of Contemporary Art】10年の後―水戸芸術館で「3.11とアーティスト:10年目の想像」展を観る(前編)

久しぶりに水戸芸術館(1~3)を訪れた。

久しぶりというのは、ここ2、3年当館で行われる企画展に魅力的なタイトルやテーマ、そして興味深い作品がないと思われたからである。東京から2時間の近さとはいえ、それなりの交通費を払って観たいと欲する展覧会でないと、なかなか触手は動かない。実際に鑑賞していないのでそう断言する資格はないが、私の言うことが正しければ、水戸芸術館も東日本大震災後10年(開館してからは30年)で、文化的に老朽化したか進取の気質が失われたのだろうか?

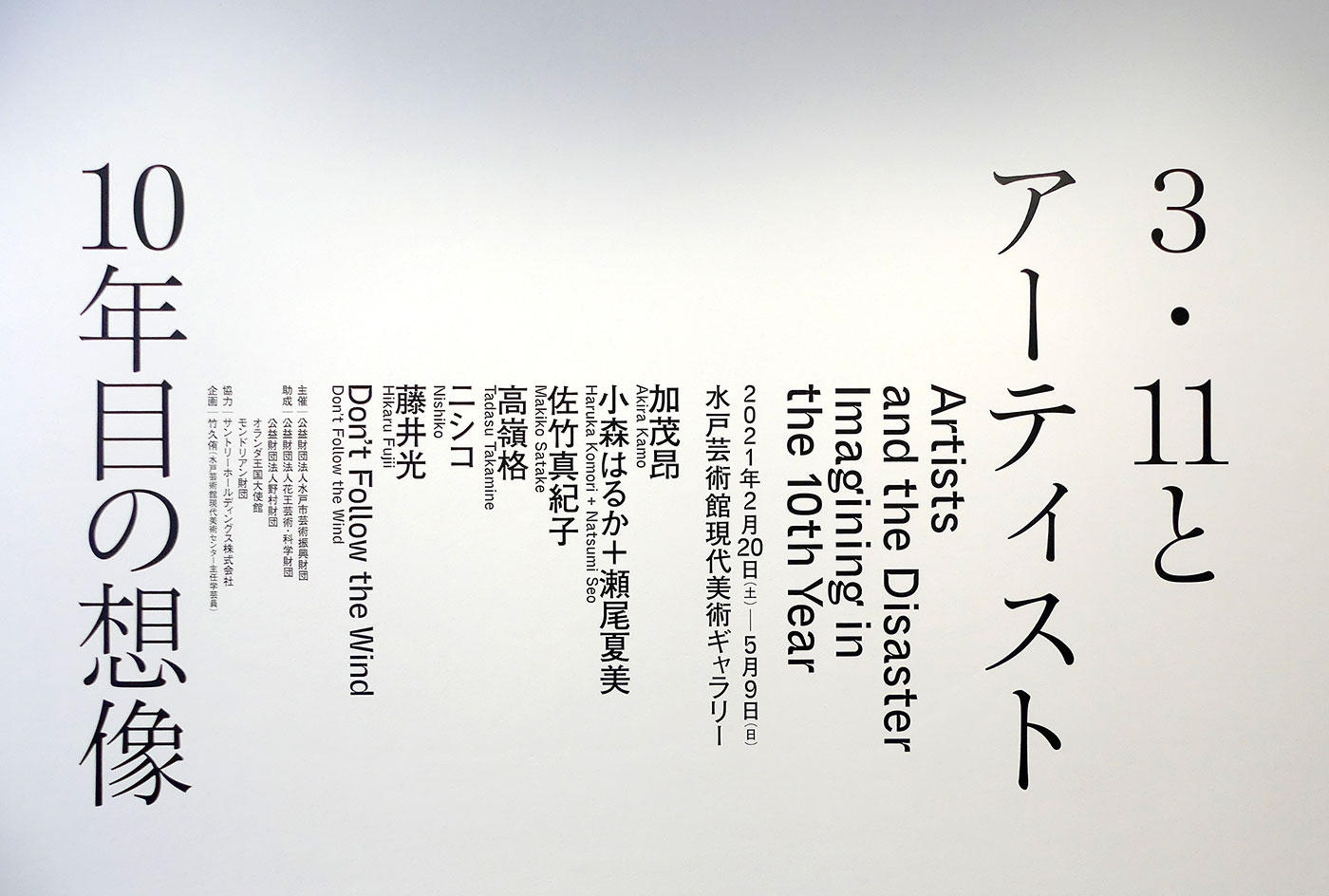

それでも、東京や大阪などに「緊急事態宣言」が再発出される前日(4月28日)水戸まで足を運んだのは、5月の連休明けに終了(5月9日)する「3.11とアーティスト:10年目の想像」展(4)を鑑賞するためだった。

大震災関連の企画展は、社会・政治問題に疎い日本のアート界にあって、少ないながらも開催されてきた。そのなかでもっとも規模の大きい展覧会を真っ先に開催したのが、水戸芸術館である。震災の翌年の2012年、「3.11とアーティスト:進行形の記録」と題された企画展が開かれたのだ。

その時は、「記録」がタイトルに入っていることからも推測できるように、ドキュメンタリーを基本的枠組みとする作品が並んでいて、震災直後の生々しい記憶の下、内容に強いリアリティが感じられた。鑑賞者の肌に他人事ではない緊張感が伝わったのだ。この展覧会は、アートにおけるドキュメンタリーの威力が試されるともに、日本ではなぜか認められにくい記録(を具現する資料)の価値が、アートの表現として公式に登録される機会になった。

展示を通覧すればすぐ分かるが、どの作品も災害の爪痕と原発の事故と結びつき、事態の惨憺さとアーティストの素早いレスポンス(たとえばボランティアとして復旧作業に参加)との間に切迫した雰囲気を醸していた。それと比較すれば10年後の現在、そのような悲壮感はない。その意味で「3.11とアーティスト:10年目の想像」展は、アーティストの主観に定着した震災の記憶と、それに触発されて膨らむ彼らの想像力が交差する地点で、作品の多くが成立していたように思う。

さて改めて、2011年の東日本大震災(3.11)から10年後の今年、カタストロフの「記録」ではなく「想像」(アートの原点と主催者は言う)をテーマにした本展の第一印象を述べさせてもらえば、10年の間に多くが変わったということだった。震災後まもなく制作された作品は生々しい衝撃力が衰微し、最近作は冷静に距離を置いて3.11と対峙し回顧していると見えたからである。一言でいえば、時の流れの効果を感じさせられた。それは、同じ主題の二つの展覧会のテーマが「記録」から「想像」に変化したからだけではないだろう。

とはいえ特定の被災地に密着し、10年に渡り観察を継続している作品がないわけではない。というよりむしろ、そのような作品が「3.11とアーティスト:10年目の想像」展の中心に位置するよう展覧会が構成されていたと結論してよい。

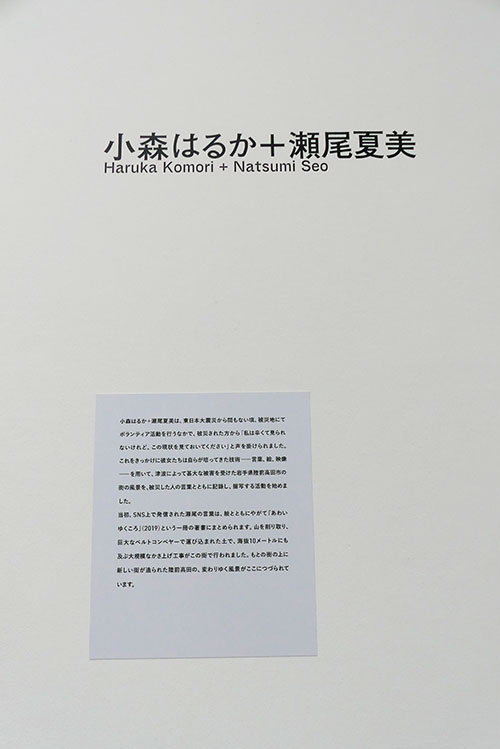

それが、会場の2箇所(展示室のマップの1‐aと1‐b)にインスタレーションされた小森はるか+瀬尾夏美の作品群である。

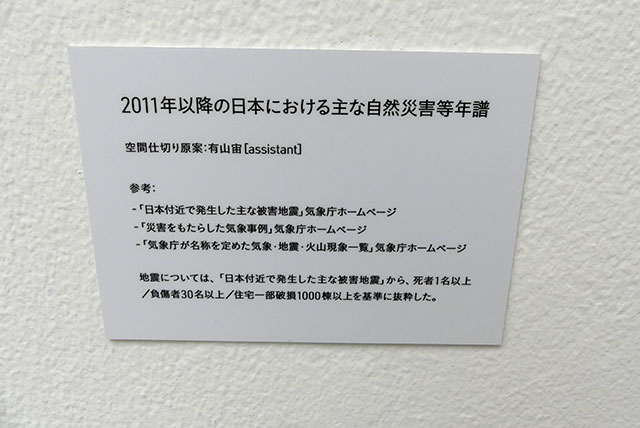

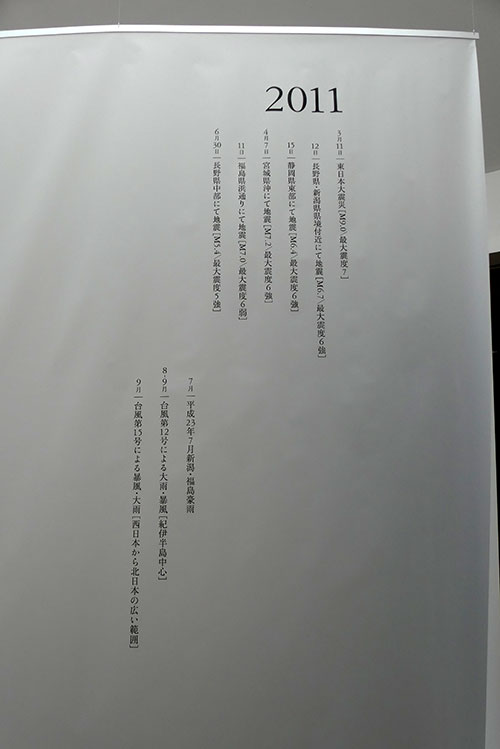

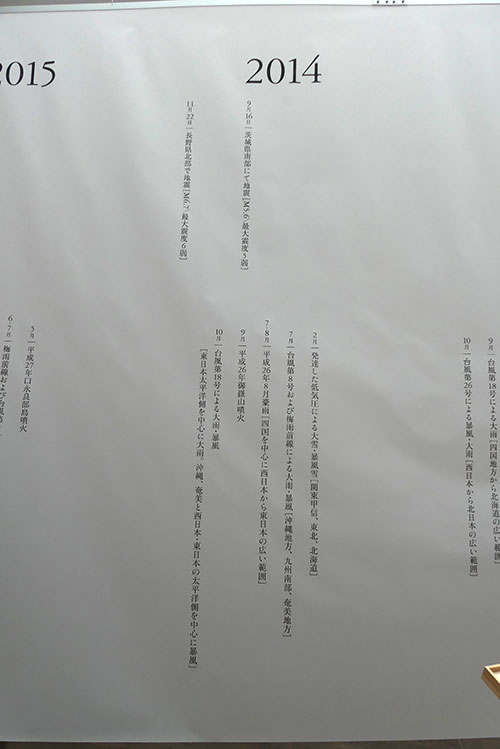

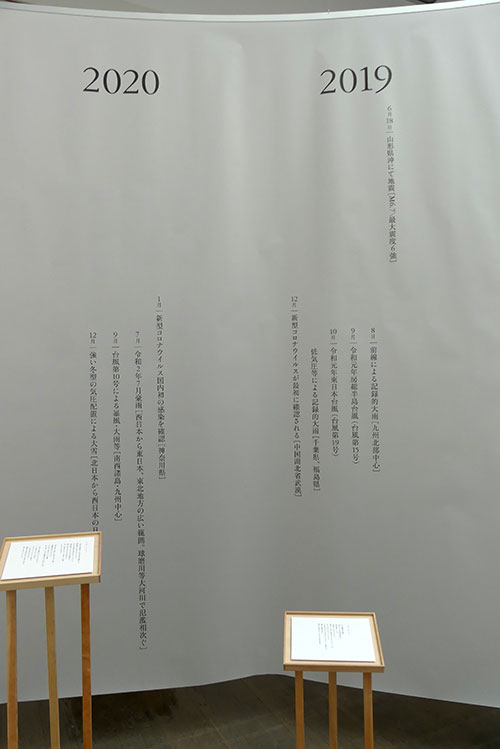

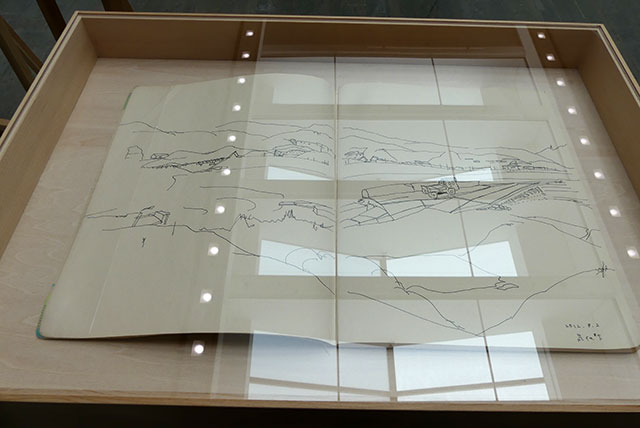

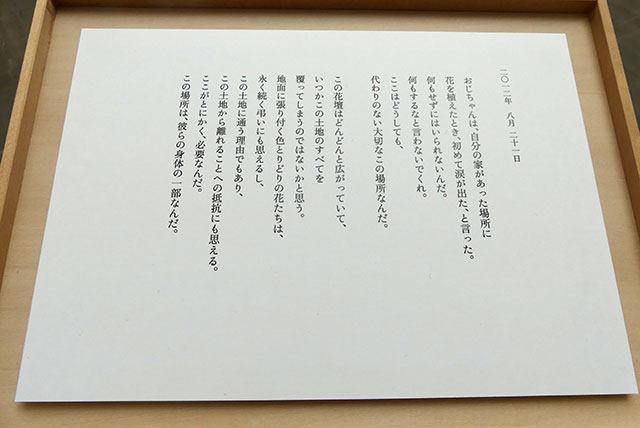

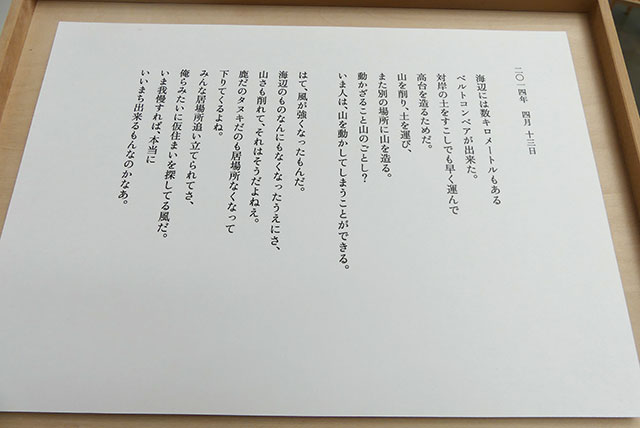

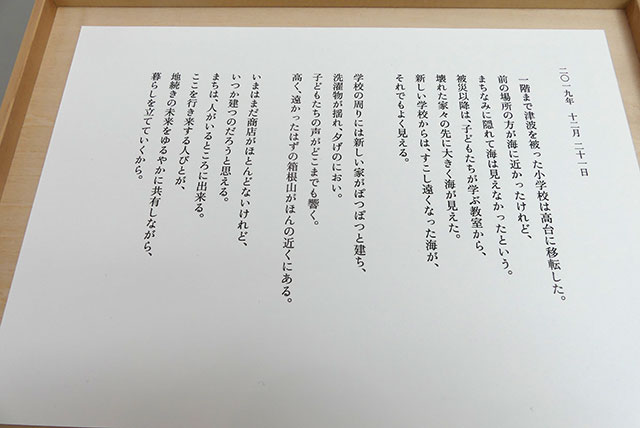

まず本展の冒頭(1‐a)に飾られた作品(5~7)は、大震災後10年間に日本で起きた地震と自然災害の年表(8~11)を背景布にしている。それと並行して、被災地の変貌を辿った映像(12~16)のモニターが壁に掛けられ、その間に地域や住民の意識の移り変わりを鮮やかに綴った記述(17~22)が曲線を描いて並べられている。何が変化し何が変化していないかを、被災地とその住民の外面と内面に迫って丹念に拾い集めていた。

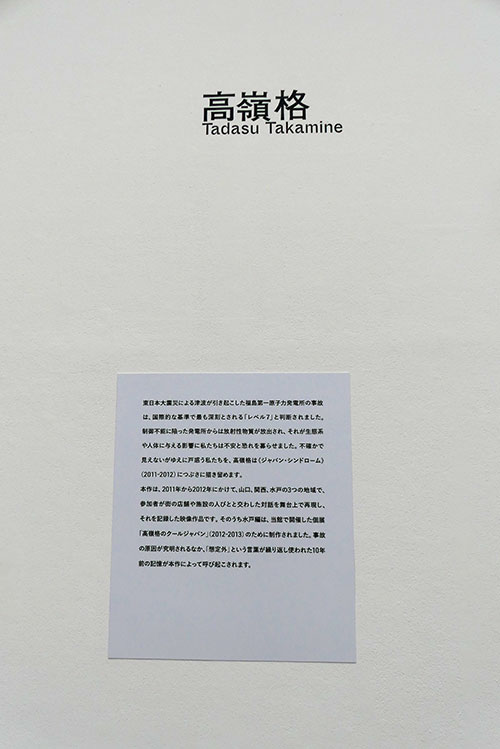

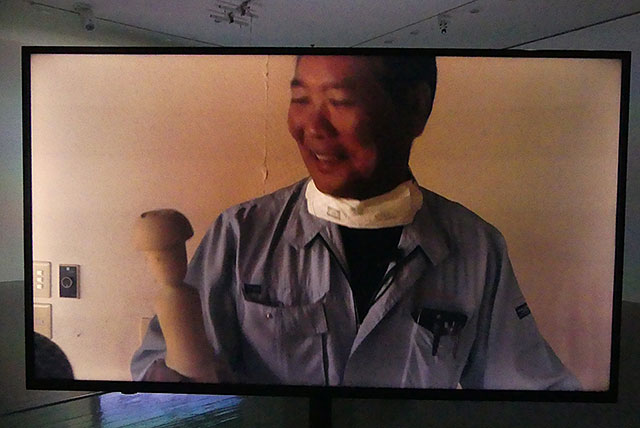

それらの作品の背後にある高嶺格のヴィデオ(23~29)は、原発事故後日本を覆った放射能に汚染された商品(食物や陶器)への、当然であり過剰でもある消費者の反応と売り手のやり取りを、各地でリサーチして再現したプロジェクト(2011年~2012年)である。そこに登場する素人の演者の生硬な演技が、逆に事の重大さを再確認させる大震災関連の映像(一部のドキュメンタリーを除いて)では傑出した作品だった。

媒介(再演)された現実の出来事ではあれ、この映像が新作として発表された当時、登場人物のぶっきらぼうな口吻に自虐的か悪意すら感じた。まさに生々しい表現のインパクトだったのだ。しかし震災から10年後の今では、無知や噂にまつわる不安や疑念が蔓延していたことを想起する程度の希薄な印象になっている。勿論、記憶がほとんど消えてしまうほど時間が経過しているわけではないので、大惨事自体の痕跡の風化ではないが。

しかし、2012年制作の映像を現時点で鑑賞すると、登場人物の演技の不自然なわざとらしさが目立ってしまう。そうなるのは、時の流れの残酷さというより、人間の健全な忘却力が理由ではなかろうか。不安や偏見の記録を保存しておくことは反省に不可欠だが、人間が抱く悪しき心の振舞いを笑い飛ばすことは、差別を根本から解決するまたとない機会を提供する。

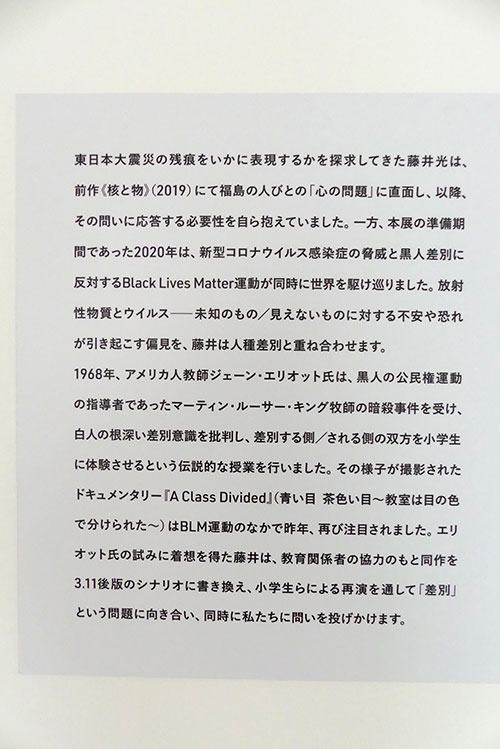

偏見や差別がテーマであれば、藤井光が教育における問題の提起と対応を実演するヴィデオ(30~36)を提示している。この作品も、アメリカの学校の授業で用いられた人種差別への取り組みを応用して再演し、共感による偏見・差別意識の解消を目指すという意味で、共感の忘却力(共感は、それ以前の偏見や差別の意識を吹き飛ばす)を活用した好例ではないか。

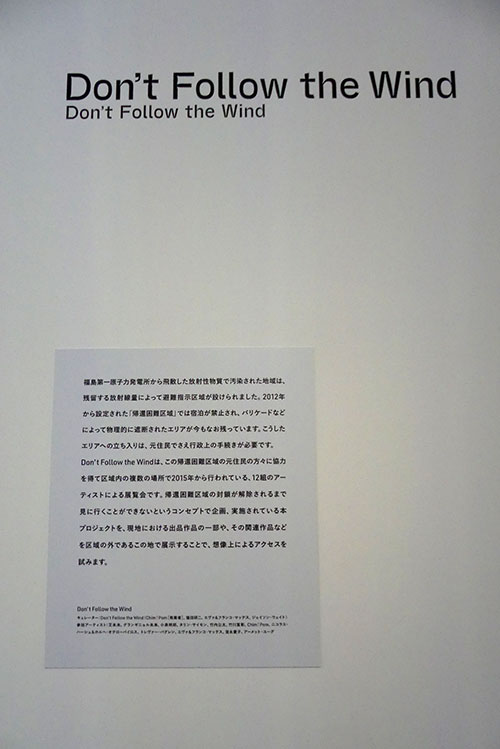

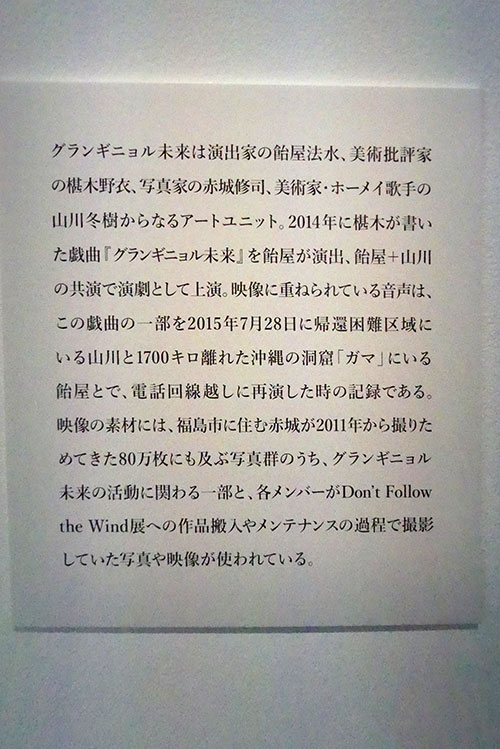

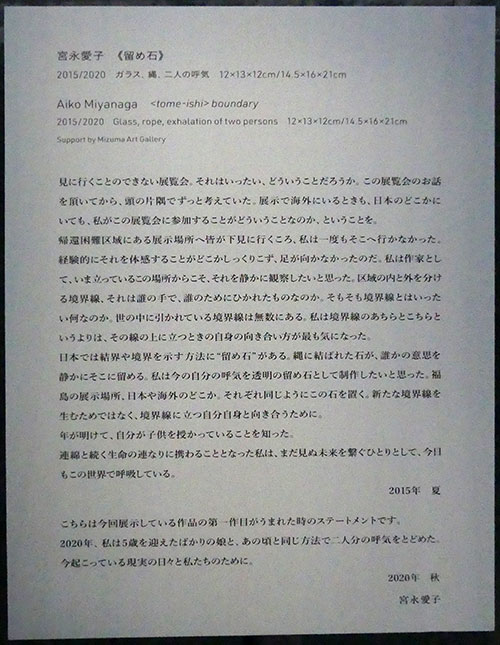

さて、震災後10年の間の作品の制作年にこだわれば、原発事故による「帰還困難地域」に展示場所を設けて、鑑賞できないことで逆に被害の由々しさを炙り出そうとした「Don’t Follow the Wind」展(37~39)が、2015年から実施されている。しかも、それは現在に至るまで継続されているので古いとは言えない。会場をあえて立ち入り禁止区域に確保することで、鑑賞不可能性を逆説的に作品のインパクトを引き出す、つまり時の流れの風化に抗うことが意図されているのだ。

しかし素朴な疑問がどうしても湧くのだが、最初から鑑賞不可能それゆえ不在の作品にインパクトを持たせることが果たしてできるのか? 「Don’t Follow the Wind」によって、「帰還困難地域」自体を震災と原発事故の忘却=風化をもたらす時間の流れの障壁にする。そうすることで、日本の歴史と政治の測りがたい闇を暴いてみせた。このプロジェクトが当初強烈に放っていた公共善のスキャンダルの炎(原発のメルトダウンと水素爆発)の勢いは、永遠に収まることはあるまい。ただ懸念されるのは、アートに決定的な限界があるとすれば、鑑賞されない作品は作品と認知されないことだろう。だからだろうか。「帰還困難地域」から水戸芸術館の会場に持ち出された作品(40~48)は、亡霊のごとく薄暗がりに浮かび上がっていたのである。

後編に続く。

(文・写真:市原研太郎)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

水戸芸術館

コメント