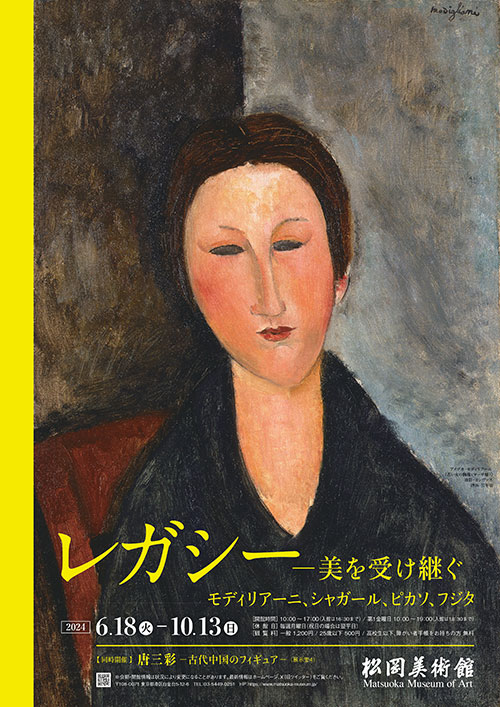

W'UP!★6月18日~10月13日 企画展 レガシー ―美を受け継ぐ モディリアーニ、シャガール、ピカソ、フジタ 同時開催 唐三彩 ―古代中国のフィギュア― 通年企画 古代エジプトの美術 平穏と幸せへの願い 松岡美術館(港区白金台)

企画展 レガシー ―美を受け継ぐ モディリアーニ、シャガール、ピカソ、フジタ

同時開催 唐三彩 ―古代中国のフィギュア―

《通年企画》古代エジプトの美術 平穏と幸せへの願い

会 場 松岡美術館(東京都港区白金台5-12-6)

開催日 2024年6月18日(火)~10月13日(日)

開館時間 10:00~17:00(入館は16:30まで)、毎月第1金曜日 10:00~19:00(入館は18:30 まで)

休館日 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)

入場料 一般 1,200円、25歳以下 500円、高校生以下、障がい者手帳をお持ちの方 無料

ホームページ https://www.matsuoka-museum.jp/

- アメデオ・モディリアーニ《若い女の胸像(マーサ嬢)》1916年-1917年頃

- マリー・ローランサン 《若い女》 1937年

- ラウル・デュフィ 《信号所》 1924年

- モイーズ・キスリング 《シルヴィー嬢》1927年

- ポール・シニャック 《オレンジを積んだ船、マルセイユ》 1923年

- モーリス・ユトリロ 《モンマルトルのキュスティーヌ通り》 1938年頃

- 三彩騎馬人物 唐時代

- 三彩馬 唐時代

- 三彩官人(一対) 唐時代

フランス国内だけでなく、世界各地から芸術家が集い、多様な表現が生まれた20世紀初頭のパリ。彼らは、西洋が育んできた伝統を逸脱し、様々な造形的実験を試みました。その際、多くの作家が古今東西の造形物に眼を向けます。本展では、当館コレクションから、多層的な文化交流から生まれた作品たちをご紹介します。

(同時開催は「唐三彩 ―古代中国のフィギュア―」。また、通年企画として「古代エジプトの美術 平穏と幸せへの願い」を開催します。)

本展の見どころ

1.さまざまな造形的実験をご紹介(企画展)

1900年代初めのパリでは、従来の規範を超えていこうとする芸術家たちが、さまざまな造形的実験を試みました。彼らは、自分たちの先達だけでなく、西洋の外側の文化を、時代を越えて参照しました。また、芸術の都といわれたパリには、世界各地からアーティストたちが集います。当時のパリでは、国境、そして時代を越えて文化の交流が起こり、多様な表現が生まれました。本展は、当館コレクションから総勢20名を超える作家たちの作品を一堂に会し、彼らの制作動機に迫ります。過去から未来へと受け継がれていったさまざまな「レガシー」を感じ取っていただければ幸いです。

2.館蔵の三彩馬の名品をはじめ、唐三彩コレクションを一挙公開(同時開催)

唐三彩は中国 唐時代の7世紀から8世紀にかけて焼成された鉛釉陶のことで、透明な鉛釉を掛けた上に、酸化銅や酸化鉄、酸化コバルトなどを掛け分けることによって、緑、褐色、藍色などの発色を得る色彩豊かな陶器です。その多くは白、緑、褐の三色ですが、藍が加わった四色のもの、あるいは二色のものなども含めて唐三彩と呼ばれています。主として洛陽・長安における貴族の葬礼及び明器(副葬品)として使われ、そのため様々な器形や人形、家財をかたどったものがつくられました。

午年であった当館の創設者 松岡清次郎は、三彩馬や駱駝俑、官人俑など多数の陶俑を蒐集し、充実した陶俑コレクションを形成しました。今回は清次郎お気に入りの三彩馬をはじめとする唐三彩や加彩のフィギュアを約 6 年ぶりに一挙公開し、その魅力に迫ります。

3.現代社会を生きる誰もが共感できる祈りの原点(通年企画)

古代エジプトは、王権を守護する国家神から地域で崇拝された地方神、そして庶民の民間信仰に至るまで様々な神が存在する多神教の国でした。また、野生動物の優れた能力に神性を結び付け、神の地上の姿であるとしてあがめました。神の姿を象った像は、この世の生命が尽きても来世で復活して永遠に生きられるよう、また、今をよりよく生きたいと願う人々の心のあらわれです。本展では死と再生を司るオシリス神や猫の姿であらわされたバステト女神など神々の小像を出品します。

当時の人々の祈りや願いは、人間本来の幸福とは何かという原点を思い出させてくれるでしょう。

- オシリス 紀元前 664-紀元前 332年頃

- ホルス 紀元前 664-紀元前 525年頃

- バステト女神 紀元前 664-紀元前 332年頃

常設展示

古代オリエント美術 / 古代ギリシア・ローマ彫刻

古代ガンダーラ・インド彫刻

ヨーロッパ近代彫刻(ブールデル、ヘンリー・ムア、エミリオ・グレコ)

無料ご招待券プレゼントは定員に達したため、締め切りました。ご応募どうもありがとうございました。

| 住所 | 東京都港区白金台5-12-6 |

| TEL | 03-5449-0251 |

| WEB | https://www.matsuoka-museum.jp/ SNS https://twitter.com/matsu_bi https://www.instagram.com/matsuoka_museum_of_art/ https://www.facebook.com/matsuokamuseum/ |

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:30まで)第1金曜日のみ10:00~19:00(入館は18:30まで) |

| 休み*1 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日) |

| ジャンル | 陶磁、絵画、彫刻、考古美術 |

| 入場料 | 一般 1,200円、25歳以下500円、高校生以下、障がい者手帳をお持ちの方無料 |

| アクセス*2 | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台駅」1番出口から徒歩7分 |

| 収蔵品 | https://www.matsuoka-museum.jp/collection/ |

| *1 このほかに年末年始・臨時休業あり *2 表示時間はあくまでも目安です | |

松岡美術館(港区白金台)

コメント