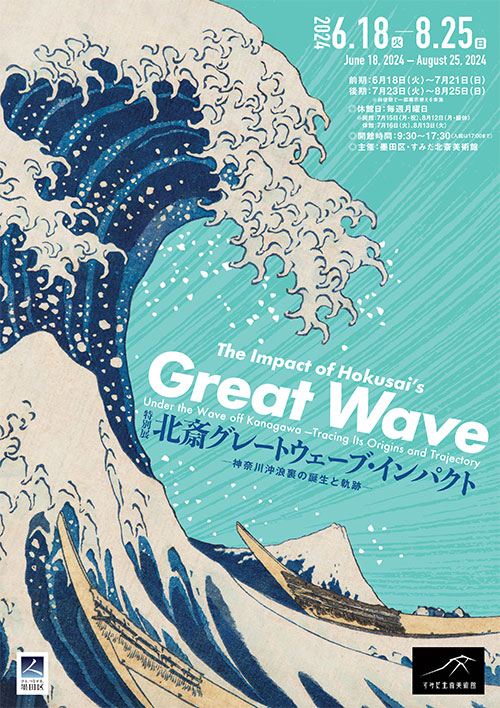

W'UP! ★6月18日~8月25日 特別展「北斎グレートウェーブ・インパクト―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」 すみだ北斎美術館(墨田区亀沢)

特別展「北斎グレートウェーブ・インパクト―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」

会 場 すみだ北斎美術館

開催日 2024年6月18日(火)~8月25日(日)※前後期で一部展示替えを実施

前期 6月18日(火)~7月21日(日)、後期 7月23日(火)~8月25日(日)

開館時間 9:30~17:30(入館は17:00まで)

休館日 毎週月曜日開館:7月15日(月・祝)、8月12日(月・振休)休館:7月16日(火)、8月13日(火)

観覧料 一般 1,500円、高校生・大学生 1,000円、65歳以上 1,000円、中学生:500円、障がい者:500円、小学生以下 無料

ホームページ https://hokusai-museum.jp/GreatWaveImpact/

※観覧日当日に限り、AURORA(常設展示室)もご覧になれます。

※一般以外の料金対象者は年齢等の確認できるものをお持ちください。

※障害者手帳をご提示の方は、付添の方1名まで障がい者料金でご覧いただけます。

※前売券及び当日観覧券の発売日・販売方法や、各種割引の詳細、団体でのご来館、最新のイベント情報は、すみだ北斎美術館公式ホームページをご覧ください

本展のポイント

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は、前後期あわせて3枚展示(前期:プロローグ、第2章 後期:第2章)

新紙幣採用を記念し、「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の表現に辿りつくまでの過程を展示

現代アートやプロダクトデザインへの影響をご紹介

新紙幣が注目されることから、こどもたちの学びにも繋がる展示構成

- 葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 すみだ北斎美術館蔵(前期)

- 歌川国芳「高祖御一代略図 佐州流刑角田波題目」 立正大学古書資料館蔵(前期)

- 葛飾北為「摂州大物浦平家怨霊顕る図」 すみだ北斎美術館蔵(後期)

- 葛飾北斎「覗機関」 すみだ北斎美術館蔵(通期)※半期で同タイトルの作品に展示替えをします。

- 葛飾北斎「賀奈川沖本杢之図」 すみだ北斎美術館蔵(前期)

- 葛飾北斎「鎌倉の里」 すみだ北斎美術館蔵(後期)

- 葛飾北斎『椿説弓張月』続編 巻一 高間礒萩洋中に自殺す すみだ北斎美術館蔵(通期)

- 葛飾北斎『富嶽百景』二編 海上の不二 すみだ北斎美術館蔵(通期)

- しりあがり寿「ちょっと可笑しなほぼ冨嶽三十六景 太陽から見た富士山」 すみだ北斎美術館蔵 ©SHIRIAGARI Kotobuki(通期)

- 月岡芳年「都岐乃百姿 大物海上月 弁慶」 公益社団法人 川崎・砂子の里資料館蔵(後期)

構成と各章の見どころ

プロローグ 新しいお札になったグレートウェーブ

私たちに身近なお札である一万円券、五千円券、千円券が2004年11月以来、20年ぶりに一新されます。そのうち千円券の裏面には、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が採用されます。財務省によれば、日本を代表し日本人にも馴染みの深い富士山をモチーフとしていること、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の代表作として知名度も高く、世界の芸術家に影響を与えた作品であることが、採用の理由とされています。プロローグでは、本展覧会のメインテーマである「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」と新紙幣の千円券について紹介します。

第1章:江戸の西洋ブーム―海外へのあこがれ

江戸時代は国を閉ざす「鎖国」のイメージが強いですが、実際は長崎などを窓口として西洋や中国の文化がゆるやかに流入していました。享保5年(1720)の八代将軍吉宗による「洋書輸入の禁緩和」は蘭学発展の大きな契機となり、その影響で浮世絵においては享保年間(1716-36)から西洋の透視図法(線遠近法)を取り入れた浮絵が盛んに制作されるようになりました。北斎も20代から浮絵を手がけており、40代では銅版画や油絵の陰影表現を応用した洋風版画を積極的に制作し、独自の画風を作り上げていきました。

「神奈川沖浪裏」にもこうした蓄積が活かされています。本章では、グレートウェーブ誕生の土壌となる西洋の影響を北斎や門人らの作品を通してお伝えします。

第2章:グレートウェーブ誕生 ―その波は、どこから来たのか

北斎は、数え19歳で役者絵の第一人者である勝川春章に入門し、数え90歳でなくなるまでの約70年間、絵師として活動しました。その長いキャリアの中で、「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を制作したのは70代のときのことです。つまり、デビューから50年の研鑽を積んだ上に、本図が生み出されたわけです。

本章では、北斎が影響を受けたと考えられる作品や画派を紹介するとともに、北斎の草創期からグレートウェーブの誕生を経て、最晩年に至る作品を展示し、どのように北斎の描く波が変化して行ったのか見ていきます。

第3章:グレートウェーブインフルエンス ―その波は、どこへ行くのか?

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」のインパクトは非常に強く、門人だけではなく、同時代の絵師や出版物にも大きな影響を与えます。その波及力は衰えることがなく、近代、さらに現代アートにまで続いていきます。そして、今回の新紙幣のように貨幣や切手、パスポートといった公共性の高いものから、国内で流通する私たちの生活に馴染み深い商品や世界的に展開するブランドまで、さまざまな製品に使用されます。本章では、グレートウェーブが北斎以後の絵師やアーティストたちに与えた影響、またプロダクトデザインに利用されてきた軌跡をたどります。

1 北斎以後の絵師やアーティストたちへの波及

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の影響を受けた浮世絵師、現代アーティスト、工芸作家らの作品を展示し、グレートウェーブの波及力をたどります。北斎の門人である葛飾北為、幕末の浮世絵師を代表する歌川国芳、その国芳の門人で浮世絵の衰退期に人気を誇った月岡芳年の作品、多方面で活躍されている現代アートアーティストのしりあがり寿氏など、「神奈川沖浪裏」の影響を受けている作品を展示します。

2 プロダクトデザインへの波及

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をデザインとして用いた貨幣や切手など公共性の高い製品から、BE@RBRICK やレゴ® などの玩具、タバコやビール、ポテトチップスといった商品のプロダクトデザインを展示します。また、レゴ®やルービックキューブを用いたアーティストの作品を紹介します。「神奈川沖浪裏」が今なお親しまれ、現在のプロダクトやアートにも使用されている事例等、33点を展示します。

特別展イベントのご案内

新紙幣採用記念!トークイベント「北斎 グレートウェーブ誕生の軌跡」

・登壇者

大久保純一(国立歴史民俗博物館教授・町田市立国際版画美術館館長)

安村敏信(北斎館館長、静嘉堂文庫美術館館長)

本展担当学芸員

・日時 2024年8月3日(土)14:00〜15:00 ※開場 13:30

・会場 東京東信用金庫本部10階大ホール(東京都墨田区両国4-35-9)

・定員 100名(事前申込制・先着順)

・料金 無料

※参加申込などの詳細はHPを通じてお知らせします。

スライドトーク「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」展の見どころ

・講師 本展担当学芸員

・日時 2024年6月29日(土)、8月10日(土)14:00〜14:30

・会場 MARUGEN100(講座室)

・定員 40 名(13:30から整理券配布)

・料金 無料(ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要)

「Demonstration of Making Japanese Woodblock Print ‘The great wave‘」

・講師 アダチ伝統木版画技術保存財団

・日時 2024年7月20日(土)11:00〜12:00

・対象 インバウンド向け

・内容 アダチ伝統木版画技術保存財団による「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の摺りの実演とともに通訳つきの解説を行います。

・会場 MARUGEN100(講座室)

・定員 40名 ※10:30からMARUGEN100(講座室)入口にて受付

・料金 無料(ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要)

・参加方法 当日参加

「夏休みキッズ企画:浮世絵の職人入門」

・講師 アダチ伝統木版画技術保存財団

・日時 2024年7月20日(土)14:00〜16:00

・対象 小中学生とその保護者

(小学 2年生以下は保護者の同伴必須、小学 3年生以上は保護者の同伴は任意)

・内容:アダチ伝統木版画技術保存財団による「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の摺りの実演を見学した後、摺師の指導のもと「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の輪郭線を摺ってみましょう。

・会場 MARUGEN100(講座室)

・定員 30名(保護者も含む) ※13:30からMARUGEN100(講座室)入口にて受付

・料金 無料(ただし、特別展観覧券か前売券、または年間パスポートが必要)

・参加方法:Google フォームを用いた事前申込制

※6月18日(火)から受付開始

本展図録を販売

図録「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」

・持ち運びに便利なコンパクトサイズで発売

・フルカラー/A5判/全 200ページ

・価格 2,600 円(税込)

・発売日 2024年6月18日

・販売場所 すみだ北斎美術館ミュージアムショップ

| 住所 | 東京都墨田区亀沢2-7-2 |

| TEL | 03-6658-8936 |

| WEB | https://hokusai-museum.jp/ |

| 開館時間*1 | 9:30 ~ 17:30(入館は 17:00まで) |

| 休み*2 | 月(祝日または振替休日の場合は開館、翌平日閉館) |

| ジャンル*3 | 浮世絵 |

| 観覧料*4 | 常設展示 大人400円、高・大生、専門学校、65歳以上300円(企画展は別) |

| アクセス*5 | 大江戸線両国駅A3出口より徒歩5分、JR両国駅東口より徒歩9分 |

| 収蔵品 | https://hokusai-museum.jp/modules/Collection/ |

| *1 展覧会・イベント最終日は早く終了する場合あり *2 このほかに年末年始・臨時休業あり *3 空欄はオールジャンル *4 イベントにより異なることがあります。高齢者、幼年者、団体割引は要確認*5 表示時間はあくまでも目安です | |

すみだ北斎美術館(墨田区亀沢)

コメント