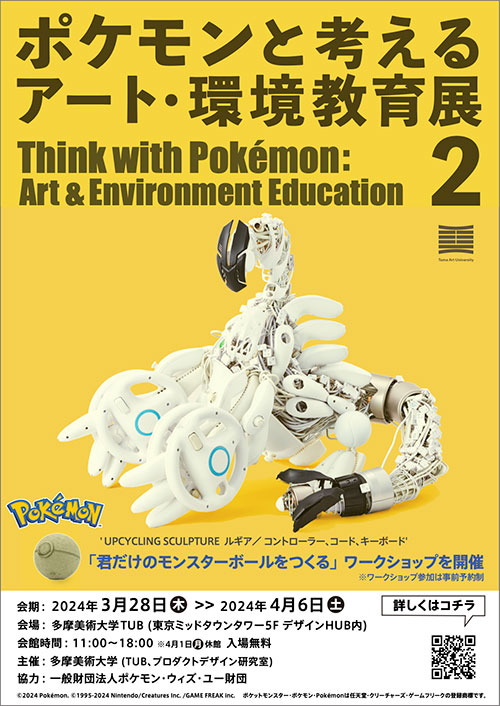

W'UP!★3月28日~4月6日 企画展「ポケモンと考える アート・環境教育展2」 多摩美術大学 TUB(港区赤坂)

2024年3月28日(木)~4月6日(土)

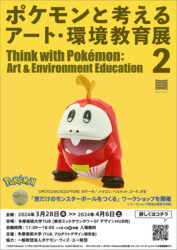

企画展「ポケモンと考える アート・環境教育展2」

この度、多摩美術大学では「ポケモンと考える アート・環境教育展2」を開催します。昨春に引き続き、アート教育の育む感性や創造性、それと環境教育とを一緒にポケモンを通して学んでいく機会を提供します。会場ではプロダクトデザイン専攻Studio3の学生たちが、身の廻りにある様々なモノを材料に制作したポケモンを「POKEMON UPCYCLE SCULPTURE」と題し展示。昨年展示されたピカチュウ、リザードンなどのポケモンたちに、パピモッチ、ルギア、コダックなどの新作を加えた“工夫してつくることの面白さ”が伝わる40体以上のポケモンたちが並びます。また地球温暖化をはじめとする環境の変化に目を向け、自然と人々の暮らしを近づけるためのデザイン、リサーチ情報の展示も行います。

さらに会期中の2日間、小学生と保護者のペアで参加いただける「君だけのモンスターボールをつくる」ワークショップも実施します。

なお、本企画は財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団の協力を受けて開催します。

企画展「ポケモンと考える アート・環境教育展2」 基本情報

会 期 2024年3月28日(木)~4月6日(土) *4月1日(月)休館

時 間 11:00~18:00

会 場 多摩美術大学 TUB (東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウンタワー5F)

入場料 無料

主 催 多摩美術大学 TUB、プロダクトデザイン研究室 studio3

協 力 一般財団法人 ポケモン・ウィズ・ユー財団

©Pokemon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

イベント「君だけのモンスターボールをつくろう」ワークショップ基本情報

日程 2024年3月30日(土)、4月6日(土)

時間 11:00~12:30 / 13:30-15:00 / 15:30-17:00(各日3回/全6回予定)

定員 各回15組(保護者同伴1名まで)※先着順

対象学年 小学校1~6年生 ※新旧学年でも応募可

会場 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター (東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウンタワー5F)

参加費 無料

申込方法 多摩美術大学 TUBのウェブサイトをご覧ください。( https://tub.tamabi.ac.jp/ )

主催 多摩美術大学 TUB、プロダクトデザイン研究室

協力 一般財団法人 ポケモン・ウィズ・ユー財団

東京ミッドタウン・デザインハブについて

2007年4月に開設されたデザインネットワークの拠点です。デザインのプロモーション・職能・研究教育という異なる役割を担う機関が連携し、デザインによって「人」「ビジネス」「知識」 を結びつけ、展覧会やセミナーの開催、出版などで情報を発信しています。

https://designhub.jp/

多摩美術大学TUBについて

2021年4月、東京ミッドタウン・デザインハブ(所在地:東京都港区)に、デザインやアートが持つ創造性と美意識を社会とつなぐ場として開所。“まじわる・うみだす・ひらく” をコンセプトに、多摩美術大学の様々なステークホルダーや企業、社会人と行うオープンイノベーションによる新しい価値の創出、学生だけでなく子どもから社会人まで幅広い層に向けたデザインやアートのプログラムの提供、学生作品の展示・発信を行います。

https://tub.tamabi.ac.jp/

コメント