【The Evangelist of Contemporary Art】二人のアーティストの間にあるもの―「Under 35 2021 諌山元貴 菅実花」展を読む

横浜のベイエリア(1)は美しい。残念ながらコロナ禍の折り、人通りは少ないが。

BankART KAIKOは(2)、横浜美術館のあるみなとみらい地区から運河を隔てた向かいの馬車道駅のそばにある。

横浜に拠点を構えるアートセンターBankART 1929のスタート時にメイン会場だった元銀行(去年までTemporaryという名前で使用されていた)の目の前にある赤レンガ建物の1階を占めるギャラリー・スペースだ。

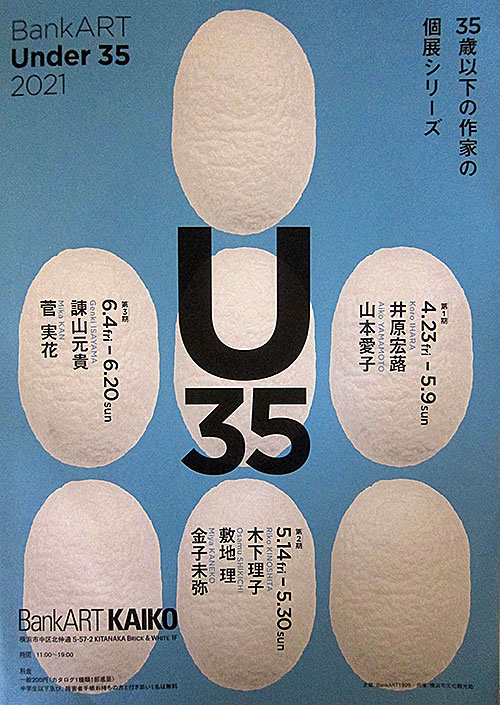

「Under 35」というタイトルの企画展が2008年からシリーズ化され、BankARTが推薦する35歳までの若手アーティストの個展が開催されてきた。

2021年の今年は7名が選ばれ3期に分けて個展が開催された(3)。私が訪れたのは、この企画展の最後、第3期の諌山元貴(いさやま げんき)と菅実花(かん みか)の展覧会だった(4)。

- 1

- 2

- 3

- 4

これを鑑賞して、各アーティストの作品だけでなく、二人の作品の関係に興味深いインスピレーションを得たので、出展作品を比較しながら解説してみたい。

その際、作品の分析の道具(概念の枠組み)として、二項論理を用いる。とはいえ、アートは単純な二分法で吟味・検証できるほど素朴なものではない。にもかかわらず二項論理をあえて用いるのは、複雑なアートを単純な概念で分節化することで、逆にその複雑さを際立たせることを意図している。

本文で提起した二項論理の対概念は、

・自然と人工

・現実と虚構

である。

現代において、各々の二項は判別しがたく混ざり合っている。これらが複雑に絡むことを、アーティストの作品を通じて実感してもらえれば、今批評は成功したと言えるだろう。

この二種のペアから、それらを組み合わせると4つの命題(事態)が抽出される。

第一の結合は、「自然の現実」と「自然の虚構」。それに対峙する第二の結合は、「人工の現実」と「人工の虚構」である。

これら4つのタイプの可能世界のなかで注目すべき因子は、各世界を支配する固有の法則である。自然には変更不可能な揺るぎない法則(物理法則の重力やエントロピー)があり、人工は多くの法則が恣意的に作り出される。

本展覧会では、出展アーティストの諌山元貴が、様々な方法で複数の人工の法則を編み出している。同じく菅実花は、自然の法則とくに光学の法則を制作に適用している。

諌山は、自然の法則に従属するオブジェやイメージを提示しながら、それからずれる世界(虚構)へと誘導することで作品を生成する。その意味で諌山は、自然を虚構に改変する。彼の作品は、「自然の虚構」に分類されるだろう。

たとえば、壁に投影された白い列柱の映像(5~7)は、柱が浸食を受けて崩壊する自然の法則の例証に見えるが、その現象は反復されることで自然の時間を変容させる。一方向的な直線的時間から循環する時間へと密かに移行するのである(循環する時間も自然に属するが、普段は意識されないので虚構的と見做される)。

また、床に並べられたマネキンの脚や腕や頭(8~10)は、それが部分対象としてフェティッシュ化されることで、時間が停止する。流れるべき時間が、フェティッシュの堤防によって堰き止められるのだ。さらに観葉植物の鉢植え(11~13)は、当然自然の一部だが、植物の成長を促すLEDライトの人工性によって自然の新陳代謝の速度がコントロールされる。時間が自然の成長曲線を変形するのである。

それらの構成要素のすべてが、自然の営みの時間を微妙に狂わすことで、諌山の作品を非自然の虚構へと導いていく。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 9

- 11

- 12

- 13

菅の場合は、どうだろうか?

彼女は、空間を人為的に操作することから創作を開始する。花の写真(14~16)は、自然光をスペクトルに分解し、それを照射して空間的な総合として画面に色づいた花を咲かせる。ある女性と瓜二つの人形を並べたセルフ・ポートレート(17~19)は、どうか? それは空間を二重にする。まず、撮影の舞台となるセット(20)がある。これは人工的なものだ。そこへ自然の代表であるアーティスト本人が登場して、彼女にそっくりの人形(21)と一緒に写真(22)を撮る。

この自然と人工の空間の二重化で、本来なら虚構の非現実性(矛盾律)が強化されるはずだが、人形があまりにリアルなので、鑑賞者はそれが自然(人間)であると騙される。彼らに、現実の双子(同一律)のセルフィーだと思わせるのだ。彼女らは生きて現実に存在する。その意味で菅の制作は、人工を自然化することに傾注している。彼女の作品は、「人工の現実」に分類されるだろう。

それは、光学的操作(分光のスペクトルや特殊なレンズフィルター)によるあやかしのイメージである。

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

以上をまとめれば、

諌山は自然から虚構へ。したがって自然の虚構化のタイプ。

菅は人工から現実へ。したがって人工の現実化のタイプ。

それでは彼/彼女の表現のベクトルは真逆で、ついに交わることがないのか? 本展覧会は、まったく関係のない別々の個展の集合なのか?

その答えを探るには、4つのうち残りの2つのタイプ、「自然の現実」と「人工の虚構」を検討するとよい。それらはともに、空虚な領域(ゼロ地点)である。実際、このタイプはアートが消滅ないし発散するクリティカル・ポイントという意味で、アートにとってタブーかもしれない。勿論、タブーを侵犯することが、アートの機能の一つであることを忘れてはならないが。

展示スペースはきっちり仕切られているので、鑑賞者はマインドセットをリセットすれば、その両側の作品の解釈にクラッシュもコンフリクトも起こらない。

だが、仕切り壁に開けられた入口と出口で、マインドセットをオンにしたまま二人の作品の間を通り過ぎると、ある一点で二人の作品は交差し、脳裏で対をなして回転していることに気づく。そうなるのは、展覧会の背後で、4つのタイプうち切り捨てられた2つの幻影が揺曳しているからである。だからこそ、二人の作品はベクトルが反対にもかかわらず、同一の地平で交差し、互いの引力によってペアで輪舞するように思われるのだ。

本展の背景をなすこの空虚なゼロ地点に、二人の個展は吊り下げられている。そのおかげで、実在しない自然(諌山)と実在する虚構(菅)が各々の作品の成立条件となる一つの展覧会が実現されたのだ。

これは奇跡ではないだろうか?

諌山の作品のように、自然が人工化されて実在しないことはあるだろう(だが、その自然の法則を超える難しさは尋常ではない)。ところが、虚構が実在しないのは当然とは言えない。菅の作品のように、虚構は人工の法則(スペクトルやフィルター)で実在可能なのだ。その両方を証明して交差させたの

展覧会を鑑賞後、BankART KAIKOの外に出て、横浜のベイエリア(23)が宙に浮いて見えるほど、二人の作品から漏れ出る揚力が至って強いことに、私は二度驚いた。

(文・写真:市原研太郎)

■市原研太郎他のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/

現在は、世界の現代アートの情報をウェブサイトArt-in-Action( http://kentaroichihara.com/)にて絶賛公開中。

コメント