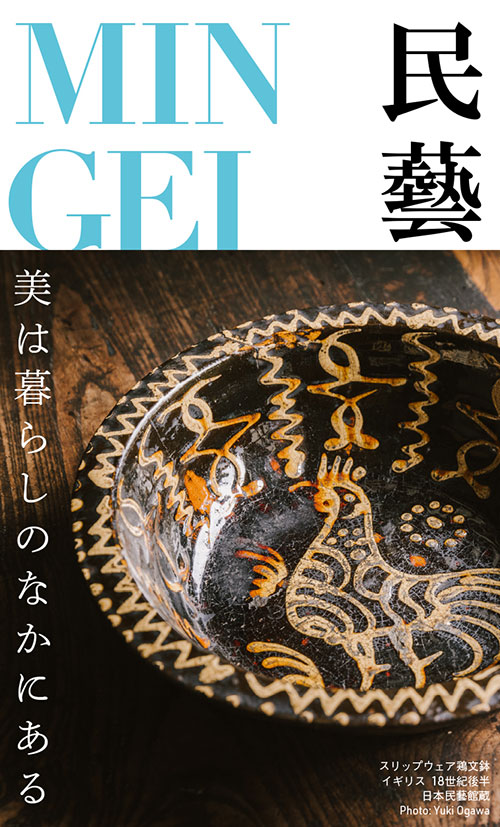

W'UP! ★4月24日~6月30日 民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある 世田谷美術館(世田谷区砧公園)

2024年4月24日(水)~6月30日(日)

民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある

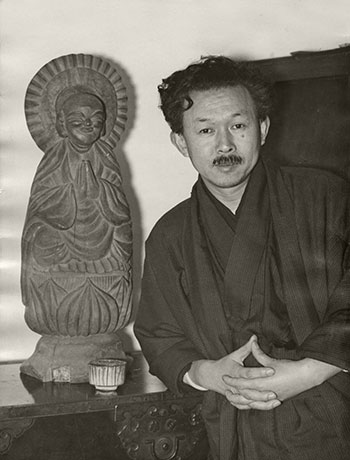

約100年前に思想家・柳宗悦が説いた民衆的工藝、「民藝」。日々の生活のなかにある美を慈しみ、素材や作り手に思いを寄せる、この「民藝」のコンセプトはいま改めて必要とされ、私たちの暮らしに身近なものとなりつつあります。本展では、民藝について「衣・食・住」をテーマにひも解き、暮らしで用いられてきた美しい民藝の品々約150件を展示します。また、いまに続く民藝の産地を訪ね、そこで働く作り手と、受け継がれている手仕事も紹介します。

さらには、2022年夏までセレクトショップBEAMSのディレクターとして長く活躍し、現在の民藝ブームに大きな役割を果たしてきたテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Artディレクター)による、現代のライフスタイルと民藝を融合したインスタレーションも見どころのひとつとなるでしょう。

柳が説いた生活のなかの美、民藝とは何か─そのひろがりと今、そしてこれからを展望する展覧会です。

見どころ

1 細やかな手仕事が施された刺し子の着物や、素朴な味わいにあふれる器など民藝の名品、約150件が集結

国内のみならず世界各地に目を向け、名も無き作り手たちが生み出す日用品にこそ「美」が宿る、と見出した柳宗悦の眼。本展では、柳らが集めた暮らしのなかにある美しい民藝の品々を中心に紹介し、「民藝ってなんだろう?」という初心者の方々にも親しみやすくご覧いただきます。

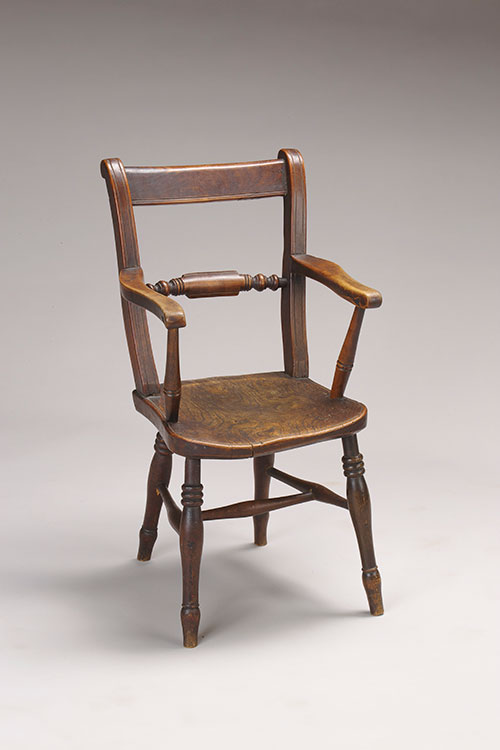

文様の美しさだけでなく機能性も兼ね備えた江戸時代の刺し子の着物や、大胆な模様が印象的なアイヌの衣服、愛らしいイギリスのスリップウェアの皿、フォルムの美しい芯切挟や手箒など、時代や地域も様々な名品が並びます。

2 民藝の「いま、そしてこれから」に迫る展覧会

柳の亡きあとも、民藝運動はひろがりを見せました。また、日本の各地でも伝統を受け継ぎ、現在でも新たな職人や手仕事の品が誕生しています。本展では、現在の民藝の作り手に注目し、小鹿田焼(大分)、丹波布(兵庫)、鳥越竹細工(岩手)、八尾和紙(富山)、倉敷ガラス(岡 山)の5つの産地を紹介。現代作の展示とともに、現地を取材して制作した本展オリジナルの映像により、そこで働く人々の想いや制作風景を伝えます。

また、現在の民藝ブームの先駆者ともいえるテリー・エリス/北村恵子(MOGI Folk Artディレクター)によるインテリアの実例を、現代の生活に溶け込む「これからの民藝スタイル」としてインスタレーション展示します。つくる人、つなぐ人、つかう人のコミュニケーションで続いていく、これからの民藝にも視点をひろげます。

3 展覧会特設ショップもお楽しみに

本展覧会の特設ショップでは、第Ⅲ章で紹介する東京・高円寺のショップMOGI Folk Artが日本各地の作り手たちと交流して生み出した別注品の数々や、注目の染色家/アーティスト・宮入圭太氏が本展のためにデザインしたグッズ、そして各地のやきものやガラス、布、和紙、木工など、国内外の職人による民藝の品々を多数取り揃えます。暮らしのなかに取り入れたい、民藝ならではの自然の素材や、人の手のぬくもりに、特設ショップでも出会うことができます。どうぞご期待ください。

- (上から)緑黒釉掛分皿 因幡牛ノ戸(鳥取) 1931年頃/流描皿 河井寬次郎 京都 1927-28年頃/藍鉄絵紅 茶器 濱田庄司 栃木 1935年頃/食器棚 イギリス 19世紀 いずれも日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

- (左から)角酒瓶 小谷眞三 倉敷(岡山) 1979年/酒瓶 小谷眞三 倉敷(岡山) 1985年頃/ 栓付瓶 メキシコ 20世紀中頃 いずれも日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

- 日本民藝館「生活展」会場写真 1941年

- チャイルズ・スクロールバック・アームチェア イギリス 19 世紀 日本民藝館蔵

- 波に鶴文夜着 江戸~明治時代 19世紀 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

- 流水に桜河骨文紅型着物 首里(沖縄) 19-20世紀前半 静岡市立芹沢銈介美術館蔵

- スリップウェア角皿 イギリス 18世紀後半-19世紀後半 日本民藝館蔵 Photo: Yuki Ogawa

- 網袋(鶏卵入れ) 朝鮮半島 20世紀初頭 日本民藝館蔵

- 小鹿田焼(大分、現代作:坂本工窯、坂本浩二窯) Photo: Yuki Ogawa

民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある

MINGEI: The Beauty of Everyday Things

会 期 2024年4月24日(水)〜6月30日(日)

会 場 世田谷美術館 1、2F展示室(世田谷区砧公園1-2)

開場時間 10:00〜18:00(入場は17:30まで)

休館日 月曜日(ただし4/29(月・祝)、5/6(月・振休)は開館、5/7(火)は休館)

料 金 一般 1,700円、65歳以上 1,400円、大高生 800円、中小生 500円

主 催 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団)、朝日新聞社、東映

後 援 世田谷区、世田谷区教育委員会、J-WAVE

協 賛 TOPPAN

特別協力 日本民藝館

協 力 静岡市立芹沢銈介美術館、カトーレック

監 修 森谷美保(美術史家)

監修協力 濱田琢司(関西学院大学文学部 教授)

チケット販売やイベント情報などの詳細は、展覧会公式サイト(https://mingei-kurashi.exhibit.jp/)でお知らせします。

巡回情報

本展覧会は世田谷美術館に続いて、富山、愛知、福岡に巡回予定です。

■美術館一般情報

| 住所 | 東京都世田谷区砧公園1-2 |

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| WEB | https://www.setagayaartmuseum.or.jp |

| 開館時間 | 10:00 ~ 18:00(入場は17:30まで) |

| 休み*1 | 月(但し、祝日の場合は翌平日)、年末年始 |

| ジャンル*2 | 展覧会によって異なります。 |

| 入場料*3 | コレクション展(企画展は上記参照):一般200円、65歳以上100円、大・高校生150円 中・小学生100円 |

| アクセス*4 | 田園都市線 用賀駅北口より徒歩17分 |

| 収蔵品 | https://www.setagayaartmuseum.or.jp/about/collection/ |

| *1 このほかに臨時休業あり *2 空欄はオールジャンル *3 企画展は内容により異なることがあります。高齢者、幼年者、団体割引は要確認 *4 表示時間はあくまでも目安です | |

世田谷美術館(世田谷区砧公園)

世田谷美術館分館 宮本三郎記念美術館(世田谷区奥沢)

世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館(世田谷区弦巻)

世田谷文学館(世田谷区南烏山)

コメント